시험 관련 공무원 등 국가 '과실' 입증 관건

|

학생들은 ‘잃어버린 1년’ 피해에 대해 위자료와 손해배상을 청구하겠다는 입장이지만, 법원이 이를 받아들일지는 미지수다.

4일 사법시험을 비롯한 공인회계사시험, 한의사시험 등 출제오류 시비와 관련해 확인 가능한 판결문 31건(사건 기준)을 분석한 결과 국가의 손해배상 책임을 인정한 사례는 단 1건에 불과했다.

특히 사법시험 등 일부 사건 중에는 1심 재판부가 출제오류를 인정해 국가의 손해배상 책임을 인정했지만, 이 또한 항소심에서 뒤집혀 그대로 확정된 사건도 7건이나 돼 출제오류에 대한 국가 책임을 인정받기가 쉽지 않아 보인다.

◇엄격한 ‘주의의무’ 판단

일반적으로 법원은 “시험 관련 공무원 혹은 시험위원이 ‘객관적 주의의무’를 다하지 못해 시험의 출제와 정답 및 합격자 결정 등의 행정처분이 ‘객관적 정당성’을 상실하고 이로 말미암아 손해의 (전보)책임을 국가에 지워야 할 실질적인 이유가 있어야 인정할 수 있다”는 입장이다.

1999년 1월에 시행된 41회 사법시험 1차 객관식 시험 출제오류에 대한 손해배상 사건을 맡은 당시 한 재판부는 “사법시험을 관장하는 행정자치부장관(당시 주관청)으로서는 부적절한 문제의 출제 및 채점을 방지함으로써 출제나 채점의 잘못으로 인해 합격해야 할 응시자가 불합격되지 않도록 노력해야 할 주의의무가 있음에도 이를 게을리한 나머지 재량권의 한계를 일탈했다”며 “위자료 1000만원씩을 지급하라”고 밝혔다.

하지만 이 사건은 항소심에서 뒤집혔고 결국 그대로 확정됐다.

당시 항소심 재판부는 △문제 출제 당시 시험위원들 사이에 문제의 적정성과 정답 결정에 대해 별다른 이견이 없었던 점 △출제 당시에는 이견이 없었으나 이후 재판과정을 통해 문제의 정당성과 정답의 적정성에 대해 다른 견해가 제시된 점 △객관식 시험방식의 한계로 인해 분쟁의 소지를 일정부분 안고 있는 점 △정답이 명확한 자연과학과는 달리 법 이론이나 법령의 해석과 관련한 다양한 견해가 대립해 재량성이 인정돼야 하는 분야라는 점 등을 이유로 들며 “국가에 책임을 부담시켜야 할 만큼 객관적 정당성을 상실한 정도에 이르지 않았다”고 판단했다.

◇손해배상 인정 단 1건…‘과실’ 입증 중요

반면 2004년 2월에 시행된 39회 공인회계사시험 1차 객관식 시험 출제오류에 대한 손해배상 사건에서는 국가의 손해배상 책임을 부정한 1심 재판부와 달리 항소심은 국가의 책임을 인정해 500만원씩 지급하도록 했다.

국가가 반발해 상고했지만, 그대로 확정된 사례다.

당시 항소심 재판부는 시험 출제의 근거가 되는 부가가치세법 규정이 이미 삭제됐음에도 이를 적용해 시험 문제로 출제한 공무원이나 시험을 주관한 재정경제부장관(당시 주관청)에게 과실이 있다고 판단했다.

‘명백한 출제상의 오류’가 드러났음에도 출제자의 의도만을 앞세운 출제의원과 정답확정위원회의 의견에 따라 정답으로 처리한 위법이 있다고 본 것이다.

시험이 실시된 이후 출제위원이나 정답확정위원들, 대학교수들이 해당 문제에 아무런 잘못이 없다는 의견을 제시했더라도 시험을 주관한 재경부장관 등은 잘못을 바로잡아야 하는 의무를 소홀히 했다는 취지다.

결국, 출제오류와 관련해 손해배상 책임을 묻기 위해서는 시험을 주관한 관련 공무원 등 국가의 ‘과실’ 입증이 관건인 셈이다.

세계지리 출제오류 사건을 39회 공인회계사시험과 같이 ‘명백한 출제상의 오류’로 판단해 과실을 인정할 수 있을지는 미지수다.

다만 세계지리 출제오류 사건의 항소심 재판부는 “출제 문항이 사실에 대한 일반적인 학문적 평가나 판단을 구하는 것이 아니라 객관적인 사실 자체의 정오 여부를 묻고 있다”며 “정답으로 예정된 답안이 진실과 일치하지 않는 경우에는 객관적 사실 즉 진실이 담긴 답안도 함께 정답으로 인정해야 한다”고 밝혔다.

세계지리 정답결정처분 취소소송을 대리한 임윤태 변호사는 “과거 사법시험과 이번 수능 출제오류와는 두 가지 점에서 차이를 보인다”고 주장했다.

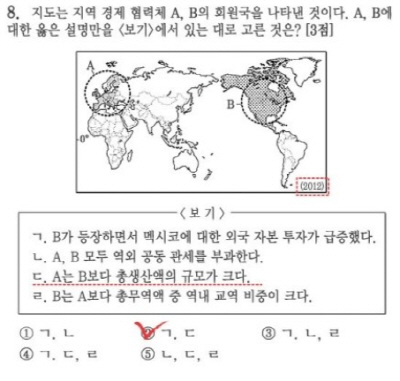

그는 “과거 사례는 시험위원들 사이에 문제 적정성에 대한 별다른 이견이 없었지만, 이번 사건은 명백하게 수능 위원들 사이에서도 출제오류 이의제기가 있었음에도 강행했다는 점이며 다른 하나는 사법시험은 법이론의 문제이기 때문에 여러 해석의 여지가 있어 재량권을 일탈하지 않았다고 판단했지만, 수능은 2012년의 객관적인 사실에 대해 질문한 것으로 당시 사례와 차이가 있다”고 말했다.