|

네이버는 이미 지난해 초 네이버 웹툰의 특정 서비스에 그리드 컴퓨팅 기술을 적용했다가 사용자 반발이 거세지자 해당 서비스를 종료했다. 동영상 서비스에 이 기술을 재구현하면서 논란이 다시 가열될 것으로 보인다.

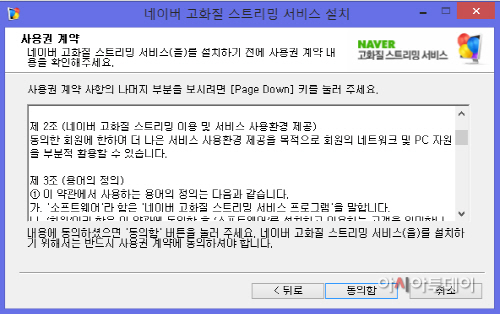

9일 네이버 고화질 스트리밍 서비스 설치를 위한 약관 제2조에 따르면 네이버는 ‘동의한 회원에 한하여 더 나은 서비스 사용 환경 제공을 목적으로 회원의 네트워크 및 PC 자원을 부분적으로 활용할 수 있다’에 동의한 사용자에 한해서만 720픽셀 HD화질 동영상을 제공하고 있다.

그리드 컴퓨팅이란 동영상 서비스 사업자가 네트워크에 연결돼 있는 서비스 이용자들의 PC나 모바일기기의 중앙처리장치(CPU) 자원을 끌어모아 사용하는 기술이다. 대표적인 예로 P2P, 웹하드, 토렌트와 같은 서비스가 있다.

그리드 컴퓨팅 방식을 이용하는 가장 큰 이유는 ‘비용 절감’ 때문이다. 그리드 컴퓨팅을 적용하면 자체 서버나 콘텐츠전송네트워크(CDN) 기술을 사용할 때에 비해 최대 90%까지 비용을 절감할 수 있다.

또한 서버의 과다 트래픽을 분산할 수 있다는 장점이 있다. 사용자의 PC와 스마트폰이 일종의 작은 서버가 돼 다른 사용자의 요청에 따라 관련 자료를 전송하는 역할을 담당한다. 즉 사용자의 PC나 스마트폰을 서버로 쓰겠다는 것으로 서비스 제공자인 네이버가 본연의 역할 중 일부를 사용자에게 떠넘기는 것이다.

업계 관계자는 “이용자에게 이같은 사실을 약관에 공지하고 동의 절차를 받아 서비스를 제공하고 있기 때문에 전혀 문제가 없다”는 입장을 취하고 있다.

하지만 대개 여러 이용 약관 중 하나로 포함돼 있고 약관을 꼼꼼히 읽어보지 않는 이상 이용자 자신의 PC나 모바일기기의 CPU가 서비스에 이용되는지는 알기 쉽지 않다. 또 사업자들이 동영상 서비스로 수익을 거두고 있는 가운데 정작 서버 확충 등 투자에는 소홀하다는 비판도 나오고 있다. 자체 서버에 투자하기 보다는 이용자들이 보유한 PC의 CPU를 서버 자원으로 활용하기 때문이다.

한편 네이버는 지난해 2월 메모리 등 PC 자원을 공유해 웹툰 전송 속도를 늘리는 ‘스피드 뷰’ 옵션을 추가해 논란이 되기도 했다. 당시 네이버는 웹툰이 등록되는 시간에 원활한 서비스를 위해 그리드 컴퓨팅을 구현했다고 밝혔지만 사용자의 반발이 일자 출시 20일만에 서비스를 종료했다.