|

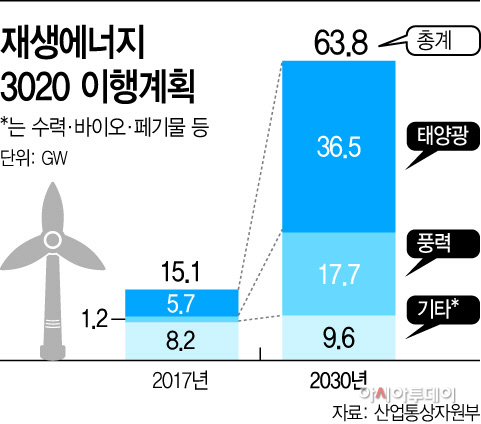

9일 정부부처 및 관련업계에 따르면 2030년까지 정부의 풍력 목표 설치량은 17.7GW로, 전체 재생에너지 전망치 63.8GW 가운데 28%를 차지한다. 통상 풍력단지 한 곳이 30㎿h이므로 앞으로 동시다발적인 대규모 투자가 이뤄져야 하는 상황이다.

최근 당정협의회가 ‘육상풍력 활성화 방안’을 통해 각종 환경규제를 합리화하고 다소 더디게 진행되던 인허가를 최대한 풀기로 하면서 국내 풍력 관련 기업들은 최근 수주전에 열을 올리고 있다. 일단 지으면 20~25년을 쓰는 풍력발전은 선점하는 쪽이 유지·관리까지 맡게 되고 향후 추가 수주 가능성도 있다.

국내기업 중엔 CS윈드와 동국S&C·유니슨이 있지만 아직 기술 및 가격 경쟁력이 덴마크의 베스타스, 독일의 지멘스, 미국의 GE 등 해외기업들에 미치지 못하는 상태다. 해외기업이 건설을 맡게 된다면 향후 이들과의 격차는 더 벌어질 수밖에 없다.

아쉬움은 우리에게도 풍력발전 경쟁력을 더 키울 수 있는 기회가 있었다는 점이다. 과거 조선3사는 사업다각화 일환으로 풍력발전에 뛰어들었다. 하지만 조선 구조조정 바람이 불면서 수익이 시원찮은 풍력발전 관련 계열사를 줄줄이 매각했다.

대우조선해양은 과거 5000만 달러를 들여 사들인 드윈드를 구조조정 과정에서 헐값에 매각했고, 삼성중공업도 50% 넘게 갖고 있던 대정해상풍력발전 지분을 모두 처분했다. 현대중공업 역시 중국 위해현대풍력기술유한공사 사업을 중단했고 풍력발전용기어박스 설계 및 생산을 하던 독일 야케도 청산했다. 만약 이들을 유지했다면 관련 국산 기자재 업체들의 제품을 공급하고 경쟁력도 쌓을 수 있었을 거란 목소리가 업계에서 나온다.

현재 해외 풍력기업들이 진짜 노리는 시장은 해상풍력이다. 대규모로 형성 될 뿐 아니라 국내 기업들이 진출하기엔 기술력 격차가 아직 크다는 게 지배적인 평가다. 정부가 해상보다 육상풍력 규제를 먼저 푼 이유이기도 하다.

아이러니는 우리 해상풍력의 강점 중 하나는 앞서 풍력사업을 접은 조선사들이 갖고 있다는 점이다. 풍력발전의 뼈대에 해당하는 타워를 바다 위에 설치하는 데 필요한 기술이 조선사들의 해양플랜트 기술과 연결고리가 있어서다. 정부는 조선 구조조정 과정에서 조선 기자재 업체들을 발전 기자재 업체로 전환시킨 바 있는데 이들이 그 역할을 해줄 수 있다는 기대감을 갖고 있다.

풍력발전업계 관계자는 “육상풍력에서 국내 기업들이 많이 사업을 따가야 해상풍력 시장을 위한 성장과 투자가 이어져 경쟁력을 확보할 수 있다”면서 “급성장하고 있는 국내 풍력발전시장을 해외에 내주면 향후 수십년간 대체하기 힘들 수 있다”고 했다.