|

푸젠(福建)성 샤먼(厦門)의 메이야보커(美亞柏科)가 대표적이다. 이 회사는 미국에 의해 지난 해 10월 블랙리스트에 올랐을 정도로 디지털 포렌식과 인터넷 검열 분야에서는 단연 탁월한 기술력을 보유한 기업으로 손꼽힌다. 미국의 블랙리스트에 오르기 전인 7월에 국가개발공사가 지분 15.6%를 취득해 국유화했다.

△메이야보커에 비해 기술력이 뒤지지 않는다는 광둥(廣東)성 선전의 잉페이퉈(英飛拓) △인터넷영상감시·제어 플랫폼인 베이징의 둥팡왕리(東方網力) △리튬이온전지업체로 유명한 선전잉허과기 역시 이에 못지 않다. 이들 기업 공히 최대 주주가 국영기업들로 최근 잇따라 변경됐다.

베이징의 정보통신기술(ICT) 평론가 저우잉(周穎) 씨는 “근래 들어 중국 기업들의 부도가 잦아지고 있다. 이때 정부가 개입하면 해당 기업이 국유화가 되는 것은 어쩔 수 없다. 그러나 메이야보커 등은 우량 기업들이다. 부채도 많지 않다”면서 최근의 민영기업 국유화는 중국 정부의 전략적 판단 하에 이뤄졌다고 분석했다.

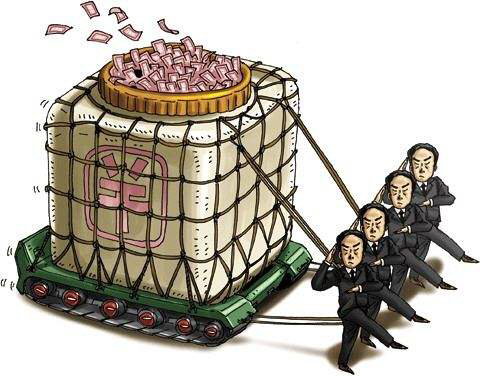

현재 중국 재계에서는 이른바 국진민퇴(國進民退·국영기업은 승승장구, 민영기업은 침체)라는 말이 유행할 만큼 국유화는 중국 재계의 대세다. 그러나 어쩔 수 없는 측면도 있다. 무엇보다 기업 부채의 증가세가 너무 가파른 현실을 이유로 꼽을 수 있다. 지난 해 말을 기준으로 기업 부채 비율은 국내총생산(GDP) 대비 170%에 가까운 것으로 추산되고 있다. 숨겨진 부채를 감안할 경우 200%에 가까울 수도 있다는 얘기도 흘러나온. 상당히 위험한 상황이라는 게 전문가들의 대체적인 견해다. 구조조정 측면에서 정부가 개입, 국유화에 나설 때라는 것이다.

여기에 국영기업이 더 경쟁력이 강할 수밖에 없는 중국적 현실, 민영기업들의 모럴해저드 등의 요인도 중국기업들의 국유화를 부채질하고 있다. 국진민퇴나 민영기업의 국유화 현상이 바람직하지는 않아도 차선의 선택이 된다는 얘기다. 향후 국영기업으로 간판을 바꿔 달 중국의 민영기업은 폭발적으로 늘어날 수밖에 없는 이유이기도 하다.