|

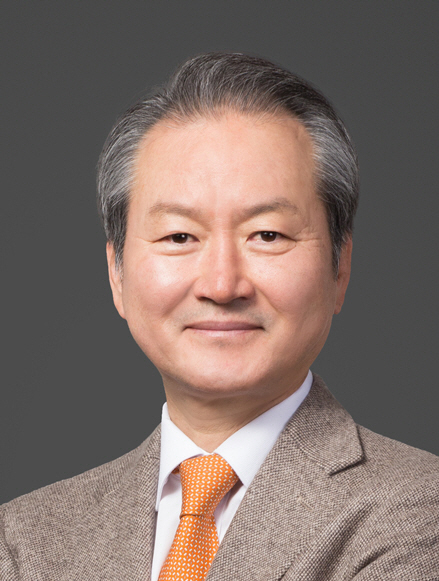

관전 포인트는 성대규 동양·ABL생명 인수단장의 행보다. 우리금융 통합 생보사의 핵심 축인 '동양생명'에 성 단장이 새로운 수장으로 선임될 가능성이 크다는 관측이 나온다. 인수 전 과정에 깊이 관여해 동양생명에 대한 이해도가 높은데다, 임종룡 우리금융 회장과 잘 소통할 수 있어 그룹 간 시너지를 단기간에 높일 수 있는 인물이기 때문이다. 과거 초대 신한라이프 대표이사를 지내면서, 신한금융그룹 신한생명과 오렌지라이프 간 화학적 통합을 성공적으로 마무리한 경력도 있다.

중국 다자보험 측 인물이 대표이사로 있는 ABL생명의 경우, 생명보험업 이해도가 높은 외부 출신 CEO가 선임될 것이란 전망이다. 새로운 경영진 선임까지 1개월여의 시간이 남은 만큼, 이미 롱리스트(1차 후보군)가 어느 정도 추려졌을 가능성도 높다.

6일 금융권에 따르면 우리금융은 오는 7월 동양·ABL생명의 새로운 CEO(최고경영자)를 선임한다. 새 경영진 선임 기준은 물리·화학적 통합을 준비하는 2년 내외의 시간동안 우리금융 계열사로서 기틀을 잘 다질 수 있는 인물이 될 전망이다.

앞서 우리금융 측은 금융위원회의 동양·ABL생명 자회사 편입 승인 직후 "오는 7월 초 동양·ABL생명 양사의 주주총회를 개최해 새로운 경영진을 선임하는 등 자회사 편입을 마무리한다"고 밝혔다.

금융권 시선은 동양생명에 쏠려있다. M&A(인수합병)이 마무리되면 통상 피인수기업의 기존 대표이사는 교체 수순을 밟는다. 다만 2019년 신한금융이 오렌지라이프 인수 후에도 기존 대표이사를 연임시켰던 사례가 있는 만큼, 이문구 현 동양생명 대표를 유임시킬 가능성도 있다.

문제는 우리금융에게 시간적 여유가 없다는 것이다. 신한금융의 신한생명 사례처럼 우리금융은 생보사 계열사가 없는 데다, 피인수 대상인 동양생명의 건전성 지표도 경고등이 켜져 있다. 생보업계 6위권인 동양생명의 지급여력비율은 155%로 금융당국 권고치(150%)를 간신히 넘는다. 특히 금리 인하가 본격화되면 건전성은 물론, 생보사 자산운용 수익성이 하락해 실적에 직격탄이 될 수 있다.

성 단장이 동양생명 수장이 될 가능성이 높다는 관측이 나오는 이유도 여기에 있다. 임 회장은 밸류업과 주주환원 확대를 강조해왔는데, 올 1분기 CET1(보통주자본비율)은 12.4%로 4대 금융 가운데 가장 낮다. 동양·ABL생명을 기반으로 비은행 실적을 확대해 가시적인 성과를 빠르게 내야하는 시점이란 얘기다. 성 단장은 인수를 주도하면서 우리금융과 동양생명 양사에 대한 이해도가 모두 높고, 과거 신한생명과 신한라이프 대표이사를 지낸 경력도 있다. 한 금융권 관계자는 "우리금융은 생보사 인수가 예상보다 늦어졌고, 신한금융과는 달리 기존 생명보험 계열사가 없어 속도감있게 그룹으로 흡수를 해야 하는 상황"이라며 "동양생명을 경험과 연륜 있는 성 단장이 맡고, 이후 ABL생명과 통합하는 수순이 가장 가능성 높다"라고 밝혔다.

ABL생명에는 외부출신 후보가 낙점될 것으로 전망된다. 현재 중국 다자보험이 추천한 시예저치앙 대표가 ABL생명 경영을 맡고 있는 만큼, 인수가 마무리되면 교체될 것으로 보인다. 우리금융은 ABL생명을 경영할 인물로 외부출신을 물색중인 것으로 알려졌다. 한 금융권 관계자는 "생명보험업은 다른 금융업권과 달리 전문성을 요하는 곳"이라며 "보험업에 오랜 기간 종사한 전문 경영인이 필요할 것"이라고 내다봤다.