재생에너지 입찰시장 등 시범사업 효과

"제주서 중앙 전력시장 안정적인 안착"

육지 확대 난관…사업자 수익성 악화에 '주저'

전문가 "수용성 확대 위해 수익성 조정 필요"

|

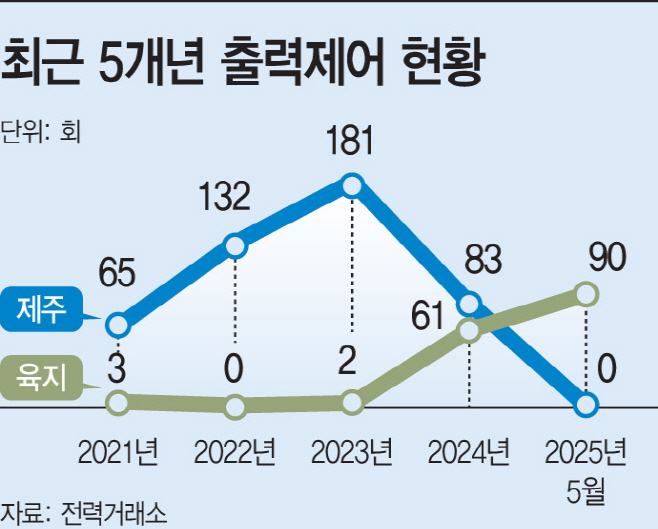

21일 업계에 따르면 올해 1월부터 5월까지 제주에서 발생한 출력제어 횟수는 '0'회를 기록했다. 일반적으로 이 기간 출력제어는 100회를 넘겼었다. 제주는 태양광·풍력 등 재생에너지 발전설비 용량 비중이 전체 전력설비의 40%를 넘어서고, 60% 이상의 전력을 재생에너지가 담당하는 사례가 늘어나면서 출력제어가 수시로 발생했다. 실제로 2021년 65회였던 출력제어는 2022년 132회, 2023년 181회를 늘었었고, 지난해에도 83회가 이뤄졌다.

올해 출력제어 조치가 없었던 것은 지난해 6월 도입된 '재생에너지 입찰제도'가 영향이 컸다는 평가다. 지난해 정부는 제주에 △실시간 시장 △예비력 시장 △재생에너지 입찰시장을 시범사업으로 도입했다. 이를 통해 정부의 개입 없이 시장 원리에 따른 안정적인 전력계통 운영이 가능해졌다는 해석이다.

이런 성과에 업계에서는 재생에너지 입찰제도 시범사업을 육지로 확대할 필요가 있다는 의견이 나온다. 다만 '수익성'을 이유로 태양광 사업자들의 반대 목소리가 커질 수 있다는 우려도 있다.

실제 지난해 시범사업 시행 이후 제주지역 시간대별 전력도매가격(SMP)을 보면 '0' 혹은 '마이너스'를 기록하는 사례가 잦아졌다. 이에 통상 제주 SMP가 육지보다 높았지만, 지난해 하반기부터는 육지 수준으로 내려오거나 육지보다 낮아지고 있다. SMP가 낮아지면 사업자들은 수익성이 낮아지게 된다. 업계 관계자는 "육지에 있는 사업자 입장에서는 제주에서 입찰제도로 수익성이 악화되는 모습을 보고 있는데, 굳이 육지로의 입찰제도 도입을 찬성하지는 않을 것"이라고 지적했다.

그럼에도 주요 산업단지들이 육지에 몰려 있다는 점을 고려하면, 전력계통 안정화를 위한 시범사업의 전면확대는 불가피하다는 의견도 적지 않다. 육지의 출력제어 횟수는 △2022년 0회 △2023년 2회 △2024년 61회 △2025년 90회 순으로 매년 증가하면서 전력수급 불안정성이 확대되고 있다.

특히 최근 정부에서 재생에너지 보급 확산 정책에 드라이브를 걸면서 출력제어 횟수는 더욱 증가할 수 있다는 우려다. 아직 육지에서 시범사업이 도입되지 않은 상황에서 보급이 확산되면, 중앙 전력시장에 집계되지 않는 '비계량 태양광 비중'이 70% 수준에서 더욱 큰 규모로 커진다. 여기에 전력수요가 낮은 봄·가을철에 되레 재생에너지 발전량이 증가하는데, 이를 전력당국에서 유연한 대처를 할 수 없게 된다. 현재 육지에는 제주보다 24배 많은 신재생에너지 발전설비가 있다. 지난해 한국전력통계에 따르면 지난해 제주 신재생 발전설비는 1423메가와트(㎿)로, 우리나라 전체 신재생 발전설비의 4% 비중을 차지했다.

유승훈 서울과학기술대 교수는 "육지로의 도입을 서두르지 않으면 당장 내년 봄부터 비계량 태양광 영향에 정전으로 갈 수 있는 여지가 있다"며 "재생에너지 입찰제도의 특징이 시장가격을 낮추는 것이지만, 현재의 수용성 문제 해결을 위해 과거의 수익과 현재의 수익의 중간 지점이 되도록 조정해줄 필요가 있다. 급격한 수익 감소는 육지로의 확대에 부정적인 영향을 줄 것"이라고 말했다.

박종배 건국대 교수도 "가급적 빠르게 육지로 확대해야 한다"며 "원하지 않은 상황에서 발전기에 대한 출력제어를 하게 된다면 보상조차 받을 수 없게 된다. 소액이지만 보상을 받을 수 있게 입칠시장에 참여할 수 있게 나아가야 한다"고 제언했다.