美·英 동맹 네트워크와 K-방산의 입지

글로벌 공급망 참여가 가져올 파급력

|

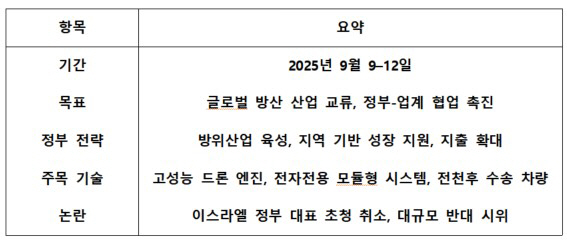

한국 방위산업(K-방산)이 美·英 동맹의 산업 네트워크에 편입될 수 있느냐를 가늠하는 시험장이자, 글로벌 공급망 참여 여부를 결정짓는 분수령이 되고 있다.

|

우크라이나 전쟁 이후 유럽의 군비 증강은 가속화되고 있다.

하지만 유럽 시장만 바라보는 전략은 한계가 있다.

진정한 도약은 영국을 거점으로 한 대서양 공급망 편입에 달려 있다.

영국은 미국과 오랜 동맹을 바탕으로 방산 기술과 조달 체계를 긴밀히 공유하고 있으며, 호주와 함께 AUKUS 체제를 주도하고 있다.

따라서 DSEI에서의 성공은 단순 수주 계약을 넘어, "영국 파트너와의 공동개발" → "NATO 검증" → "미국 시장 접근"이라는 단계적 루트를 가능케 한다.

한국 업체들이 DSEI 참가에 공을 들이는 이유도 여기에 있다.

△ 美·英 동맹 네트워크와 K-방산

미국은 'Buy American' 원칙을 고수하지만, 최근 우크라이나 전쟁과 중국 견제를 이유로 동맹국의 산업력을 활용하려는 정책 변화를 보이고 있다.

영국은 이 과정에서 신뢰받는 중개자이자 테스트베드 역할을 한다.

한국 방산업체들은 이를 활용해 영국 기업과의 합작·부품 공급 협력을 확대하고 있다.

한화에어로스페이스는 BAE 시스템즈와 협력 가능성을 타진하며, 포병·장갑차뿐 아니라 차세대 포병 체계의 공동 진출을 모색할 가능성이 높다.

또한 LIG넥스원과 한화시스템은 레이더·전자전 분야에서 영국 파트너십을 강화, NATO 및 미군 조달 시장 진입 시 "영국 공동개발 라벨"을 내세울 수 있다는 전략이다.

강인호 교수 (전북대, 방산연구소 소장, 전방사청장)등 글로벌 방산 전문가들은 "영국을 통한 우회 진출은 미국 내 보호주의 장벽을 넘는 현실적 경로"라며 "美·英 공동 프로젝트에 편입되면 한국 기업들은 미국 방산 조달 체계의 협력 파트너로 격상될 수 있다"고 평가한다.

△ 서방진영 글로벌 방산 공급망 참여가 가져올 파급력

美·英 글로벌 공급망 편입은 단순히 미국 시장 진출을 의미하지 않는다.

미군은 동맹국 장비를 조달할 경우, NATO 전력 통합성과 상호 운용성을 기준으로 삼는다.

한국 무기체계가 NATO 실전에서 성능을 입증하면, 이는 곧 미군 내 도입 명분으로 연결된다.

특히 한국이 강점을 가진 포병·기동장비·유도무기 분야는 미군의 틈새 수요와도 맞닿아 있다.

미국은 장거리 포병과 재래식 탄약 확보에 어려움을 겪고 있으며, 동맹국 생산 역량을 보완재로 활용하려 한다.

한국이 '신뢰할 수 있는 공급자'로 자리매김할 경우, 미 의회와 국방부 내에서 긍정적 평가가 확산될 가능성이 크다.

런던 DSEI 2025에 참석중인 K-방산 전문가 이준곤교수(건국대, 방위사업학과)는 "한국 기업이 영국과 협력하면 NATO 조달망에서 자동으로 신뢰성이 확보된다"며 "이는 미국 내 시장 진입에 있어 강력한 명분이 될 것"이라고 강조했다.

|

다만 미국 시장은 ITAR(국제무기거래규정), 의회 승인, 강력한 자국 산업 보호라는 삼중 장벽이 존재한다.

단기간 내 돌파는 쉽지 않다. 한국은 이를 극복하기 위해 한·영·미 3각 협력 모델을 제시하며 장기적 신뢰를 구축해야 한다.

폴란드 등 유럽 국가들과의 대규모 계약이 "양산 실적"을 입증했다면, 이제는 美·英 동맹 체계 속 공동개발·공동운용 실적을 쌓는 것이 과제다.

△ 동맹 파트너'로 올라설 기회

K-방산은 유럽에서 '가성비'와 '납기 신뢰성'으로 이름을 알렸다.

그러나 글로벌 시장에서 한 단계 더 올라서려면, 美·英 동맹의 산업 네트워크에 편입돼야 한다.

이번 DSEI 2025는 한국이 단순한 공급국을 넘어 동맹의 전략적 파트너로 격상될 수 있는 기회의 창을 열었다.

향후 수년간 한국 기업들이 영국과 어떤 협력 구조를 맺고, 이를 미국 시장으로 어떻게 연결하느냐에 따라 K-방산의 글로벌 위상은 크게 달라질 것이다.

DSEI는 단순 전시장이 아니라, K-방산이 美·英 동맹과 운명을 같이할 수 있는가를 판가름하는 시험대였다.