구독은 '내 자전거'라는 책임 생겨

스왑, 정비·교체 통합서비스 강점"

출시 1년 만에 월 매출 10억원 대박

|

|

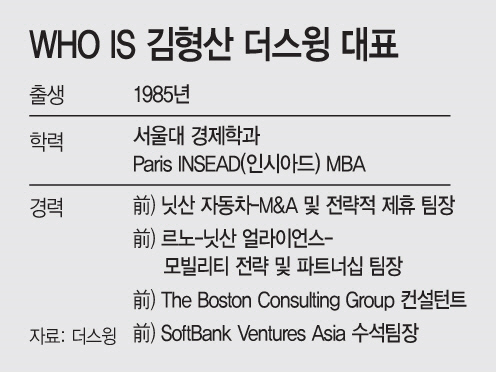

'자전거판 쿠팡'이라 불리는 구독 서비스 '스왑(SWAP)'이 등장하면서다. 이러한 서비스가 생겨난 이유를 알기 위해 지난달 30일 서울 삼청동 스왑 플래그십 스토어에서 김형산 더스윙 대표를 만났다.

김 대표는 아시아투데이와의 인터뷰에서 "판매 방식이 바뀌지 않으면 시장은 성장하지 않는다"며 대리점이 아닌 플랫폼에 주목한 배경을 설명했다.

김 대표는 한때 국내 전동킥보드 공유시장을 주도했던 인물이다. 그러나 그는 공유경제의 한계를 일찍이 체감했다. 도심 곳곳에 방치된 킥보드, 무면허 운전, 관리비 폭증이 이어지면서 서비스의 지속 가능성이 흔들렸기 때문이다. 김 대표는 "공유는 편리하지만 책임이 없다"며 "반면 구독은 '내 자전거'라는 인식이 생긴다. 길 위의 방치가 아니라 집 앞의 관리로 전환하고 싶었다"고 언급했다.

그가 만든 스왑은 구매·정비·교체를 하나로 묶은 구독형 자전거 서비스다. 이용자가 앱을 통해 신청하면 2~3일 안에 집 현관 앞이나 원하는 장소로 자전거가 도착한다. 이용 중 고장이 날 경우 야간 교체 트럭이 출동해 7일 이내 수리가 완료되며, 원하는 장소에서 자전거를 받을 수 있다. 월 구독료는 4만~6만원대로, 초기 비용이 없고 유지·보관의 부담이 적다는 것이 장점으로 꼽힌다. 김 대표는 "고객이 번거로움을 느끼지 않도록 정비와 교체를 물류 시스템에 완전히 통합했다"며 "이 점이 스왑의 핵심 경쟁력"이라고 말했다.

|

김 대표는 국내 전기자전거 시장의 성장 잠재력도 높게 보고 있다. 그는 "현재 시장 규모는 약 3000억원이지만, 향후 5년 내 1조원대로 커질 것"이라며 "이제 자전거는 단순한 교통수단이 아니라 경험 기반 이동 서비스로 진화하고 있다"고 내다봤다.

그는 스왑을 서울시 공공자전거 '따릉이'와는 다른 시장으로 정의했다. 따릉이는 이동 편의성에 초점을 맞춘 공공 서비스로 1년 정기권이 3만~4만원 수준이지만, 스왑은 개인의 취향과 라이프스타일을 반영한 프리미엄 구독 모델이기 때문이다.

특히 스왑은 전용 디자인과 정비 서비스, 프리미엄 브랜드와의 협업을 통해 '패션이 된 이동 수단'이라는 이미지도 구축하고 있다. 김 대표는 "자동차처럼 정기 점검을 받을 수 있고, 옷을 바꾸듯 자전거를 교체할 수 있다"며 "자동차 유지비와 비교하면 월 5만원대면 충분히 즐길 수 있는 합리적 이동 수단"이라고 강조했다. 실제 전기차의 충전비·보험료·주차비를 합치면 월 80만~100만원이 넘지만, 스왑은 그 6분의 1 수준이다.

더스윙은 최근 전기오토바이 구독 서비스도 시작했다. 김 대표는 "운송수단이 다를 뿐 구조는 같다. 정비·교체·배송 체계를 이미 갖췄기 때문에, 오토바이도 같은 플랫폼에서 관리할 수 있다"며 "이제는 자전거와 오토바이를 구분하기보다 이동 자체를 구독하는 시대가 열리고 있다"고 설명했다.

|

결과적으로 그는 공유의 시대가 저물자 구독의 길을 택했다. 소유보다 경험을 중시하는 시대, 그는 이동의 방식을 기술이 아닌 문화로 바꾸려는 실험에 나섰다. 궁극적으로는 이 같은 실험을 통해 도시의 속도를 늦추고, 사람의 시간을 되찾게 하는 것이 그의 목표다. 김 대표는 "혁신은 단순한 비즈니스가 아니라, 사람이 중심이 되는 도시를 향한 실험"이라며 "지속 가능한 이동 문화를 만들어가고자 한다"고 강조했다.

|