우주발사체는 전통적인 우주강국인 미국, 러시아, 유럽은 물론 일본, 중국, 인도 등 아시아권 국가가 국가적 의지를 갖고 기술을 선도하고 있다. 이들 국가는 독자적 우주발사체를 운용하며 인공위성 등 자국의 우주발사 수요를 충족하고 타국에 우주발사 서비스를 제공하는 등 상업적으로도 적극적으로 활용하고 있다.

우리나라의 우주발사체 기술은 이들 국가에 비하면 아직 걸음마 단계다. 나로호 개발에 이어 우주발사체 기술자립을 위한 한국형 발사체 개발이 추진되고 있다.

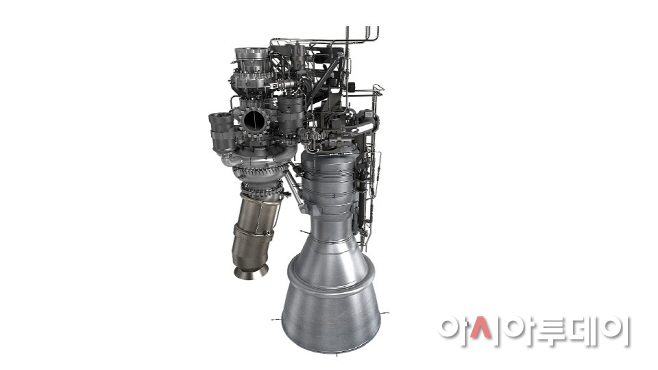

그러나 독자적인 발사체 개발은 결코 쉽지 않은 도전이다. 지난달 한국항공우주연구원이 개발 중인 한국형발사체 75톤급 액체로켓엔진이 임무수행시간인 143초를 넘어 145초 연속 연소시험에 성공했다는 소식은 그런 면에서 상당한 의미를 갖는다.

◇ 과학로켓과 나로호 개발로 기술 기반 축적 = 우리나라는 90년대 말 부터 과학로켓 KSR 시리즈 개발을 추진했다. 고체연료를 사용한 KSR-Ⅰ, Ⅱ에 이어 최초의 액체연료로켓인 KSR-Ⅲ를 2002년 발사했다.

이러한 노력은 나로호 개발로 이어졌다. 우리나라 최초의 우주발사체인 나로호는 발사체 기술 자립을 위한 핵심적인 기술과 노하우를 축적한 직접적인 계기가 됐고, 곧바로 한국형발사체 개발의 기술적 기틀이 됐다

한국형발사체는 1.5톤급 중형인공위성을 600~800㎞의 지구 저궤도에 투입할 수 있는 추력 300톤급 로켓을 독자 개발하는 것이 1차 목표다. 달 탐사 등 우주탐사를 위한 발사체로도 활용될 계획이다.

|

이 과정에서 30톤급 액체엔진을 구성하는 핵심부품을 개발했으나 국내에는 이정도 규모의 엔진을 시험할 시설이 없었다.

항우연은 이 구성품들을 가지고 외국의 설비들을 찾아다니면 시험을 진행하며 기술을 쌓았다.

나로호가 성공하고 한국형발사체 개발이 시작되면서 드디어 우리나라에도 중대형 엔진 개발을 위한 시험시설이 들어섰다.

지난해 7월까지 진행된 1단계 사업을 통해 나로우주센터 등에 9개의 추진기관시험설비가 구축됐다.

이 곳에서 엔진시스템의 핵심부품인 연소기를 시작으로 엔진의 성능시험이 순차적으로 진행되며 한국형발사체의 심장부인 엔진 개발이 탄력을 받고 있다.

|

지난달 20일 75톤급 엔진 연소시험에서 당초 임무수행 시간(143초)보다 긴 145초 연속 연소 시험이 이뤄졌다. 이 엔진의 누적 연소 시간은 300초를 넘어섰다.

항우연은 내구성과 안정성을 확인했다고 설명했다. 75톤급 엔진은 한국형발사체 1단에 4기를 묶어 300톤의 추력을 내고, 2단 에도 1기가 적용된다.

액체추진체를 사용하는 액체로켓엔진은 내부에서 맹렬한 화학반응이 일어나면서도 무게 대비 최고의 성능을 내도록 가볍게 제작돼야 한다. 선진국에서도 평균 9년 넘게 걸리는 복잡하고 어려운 기술이다.

항우연도 엔진의 성능과 신뢰성, 안전성 등을 확보하기 위해 200회 이상 시험을 계속할 예정이다.

이와 함께 지난해 100초 연속 연소에 성공한 3단에 적용되는 7톤급 액체엔진도 하반기 전체 임무시간인 500초 이상의 연소시험을 수행할 계획이다.?