|

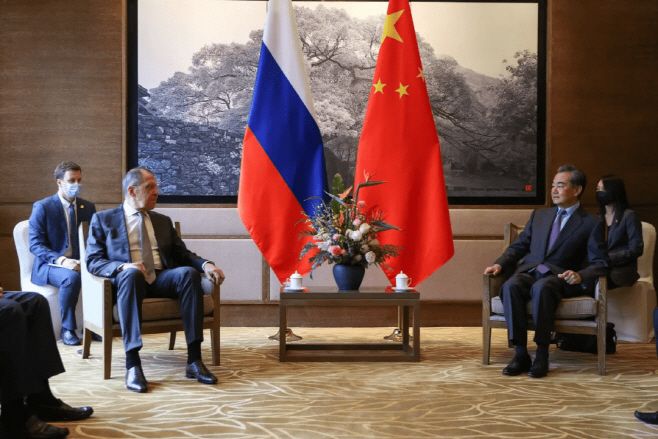

베이징 외교 소식통들의 18일 전언에 따르면 왕 위원 겸 부장이 라브로프 외무장관과의 회담에서 논의할 현안 중 가장 중요한 것은 역시 시진핑(習近平) 총서기 겸 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 간의 정상회담 조율이라고 할 수 있다. 분위기로 볼때 오는 10월 17일 베이징에서 열릴 예정인 제3회 '일대일로(육상 및 해상 실크로드) 국제협력 정상 포럼'에 푸틴 대통령이 참석하는 쪽으로 일정을 확정할 것으로 보인다.

17일 마무리된 김정은 북한 국무위원장의 방러 관련 내용과 우크라이나 전쟁 상황 등에 대한 문제 등 역시 논의될 것으로 전망되고 있다. 이외에 몰타에서 이뤄진 왕 위원 겸 부장과 설리번 보좌관 간의 회동에서 논의된 현안들에 대한 의견도 교환될 가능성이 없지 않다.

만약 미중이 혹시 논의했을지도 모를 출구전략까지 현안이 될 경우 양국 간의 이번 외교장관 회담은 상당한 의미를 가지게 될 수도 있다. 무엇보다 현재 서서히 굳어지는 것으로 보이는 한·미·일 대(對) 북·중·러 간 대결 구도의 완전 정착은 상당히 성급한 판단일 수 있다고 해야 한다.

이로 볼때 런민(人民)대학 P 모 교수가 "중국의 목표는 안정된 국제 정세 하에서 발전을 거듭, G1이 되는 것이다. 한·미·일-북·중·러의 대결 구도는 중국이 원하는 바가 아니다. 세상이 시끄러워지면 중국의 발전 계획은 상당한 차질을 빚을 수밖에 없다"면서 세상이 극단적으로 양극화돼서는 안된다고 주장하는 것은 상당히 설득력이 있다고 봐도 괜찮다. 실제로 중국의 최근 외교 행보를 살펴보면 P 모 교수의 말이 전혀 엉뚱한 것은 아니라고 해야 한다.

우선 중국이 러시아와 동맹 이상의 관계를 맺고 있으면서도 우크라이나 전쟁에 필요한 지원을 완곡하게 거부하는 자세를 꼽을 수 있다. 북중러 정상회담을 가질 수 있었음에도 적극 나서지 않은 사실 역시 거론해야 한다. 한미일 대 북중러의 대결 구도를 원치 않는다는 중국의 의중을 어느 정도 읽을 수 있을 듯하다.

이런 현실에서 중국이 미국과 출구전략을 모색하고 싶어 한다는 뉘앙스의 입장을 피력할 경우 러시아로서도 적극 반대하기 어려울 가능성이 높다. 우크라이나 전쟁 국면이 자국에 결코 유리하지 않은 현재 상황에서는 동참하고 싶은 유혹을 받을 수도 있다. 베이징 외교 소식통들이 향후 현재의 신냉전 상황과는 완전히 반대되는 신데탕트(대립 완화)의 도래가 가능할 수도 있다고 조심스럽게 관측하는 것은 이 때문이라고 해야 할 것 같다.