400여 점의 유물과 오감 체험으로 펼쳐지는 동남아 항해의 역사

|

국립아시아문화전당(ACC) 아시아문화박물관은 '몬순으로 열린 세계: 동남아시아의 항구도시' 전시를 통해, 그 고요하지만 거대한 문명의 물결을 다시 따라간다. 2026년 2월 1일까지 ACC 아시아문화박물관 상설전시실1에서 장기 상설 전시로 진행되는 이 프로젝트는 ACC의 전시 공간 개편 이후 처음 공개되는 상설전시이자, 동남아시아 문명의 역동성과 다원성을 입체적으로 조망하는 전시다.

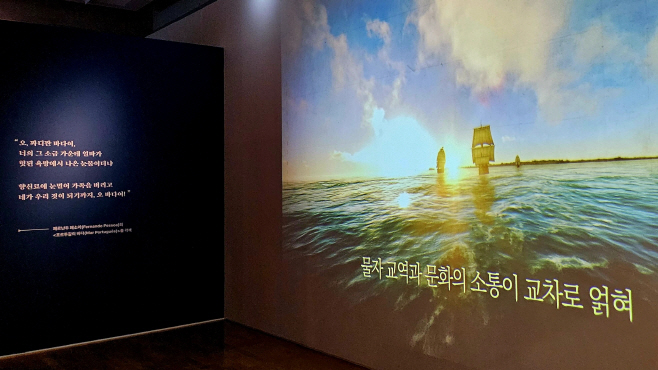

전시는 관람객을 가상의 시나리오로 초대하며 시작된다. 17세기 조선, 당신은 난파된 네덜란드 항해사다. 조선의 왕은 당신에게 미지의 세계로의 탐험을 의뢰하고, 당신은 지도를 펼쳐 항해지를 고민한다. 북쪽의 강대국들을 피해 눈을 돌린 곳은 바로 인도양과 태평양이 만나는 동남아시아. 고대부터 차, 비단, 금과 은이 교류되던 해상 실크로드의 중심지이자, 유럽인들에게는 향신료의 섬이라 불렸던 이곳은 그 자체로 세계와 이어지는 열린 문이었다. 관람객은 이와 같은 설정 속에서 전시의 첫 발을 내딛는다. 단순한 유물 관람을 넘어, 주체적인 탐험자가 되어 문명의 항로를 따라가게 되는 것이다.

|

이번 전시는 2017년 11월 ACC가 네덜란드 델프트 헤리티지(Delft Heritage)와의 협약을 통해 수증받은 '누산타라 컬렉션' 중 400여 점의 유물을 중심으로 구성됐다. 누산타라(Nusantara)는 인도네시아의 군도 지역을 가리키는 말로, 해양 문명이 고도로 발전했던 동남아시아의 다양한 생활양식을 아우른다. 전시에 등장하는 유물들은 회화, 조각, 직물, 목공예, 금속공예 등 장르를 가리지 않고 다양하며, 단순히 장식적인 예술품이 아니라 종교의례, 일상생활, 신화적 상상력과 결합된 생활문화의 결정체들이다. 금과 청동으로 빚은 신상의 장신구, 주술적 의미를 담은 마스크, 열대 문양이 정교하게 새겨진 직물과 바틱, 라탄으로 엮은 생활용품은 모두 항구도시에 살아가던 사람들의 정체성과 세계관을 드러낸다.

|

첫 번째 '몬순 항해, 닻을 올리다'에서는 아라비아 상인들이 계절풍의 주기를 활용해 인도양을 오가며 무역을 펼치던 모습을 조망한다. 인도인들은 이 지역을 '황금의 땅'이라는 의미의 수완나부미(Suvarnabhumi)로 불렀고, 유럽인들 사이에서는 향신료가 넘쳐나는 '향료 제도'라는 이름으로 회자됐다. 그들은 정향, 육두구 같은 귀한 향신료와 함께 주술적인 힘을 지녔다 여긴 도구들을 배에 싣고 항해를 감행했다.

두 번째 '항구도시가 빚은 문화유산'에서는 종교, 예술, 공예가 어떻게 항구도시에서 융합되고 확산되었는지를 보여준다. 힌두 서사시 '라마야나'를 바탕으로 한 그림자극, 지역적 신화를 바탕으로 만들어진 가면극과 조각, 금속 공예품, 라탄을 활용한 실용 공예품은 모두 항구도시라는 공간의 다양성과 수용력을 보여주는 상징적 결과물들이다.

마지막 장면 '쁘라나칸, 변화의 바람'에서는 다양한 문화와 혈통이 교차하며 탄생한 쁘라나칸(Peranakan) 공동체의 문화가 소개된다. 이들은 중국계 이민자와 현지인 간의 혼혈 후손들로, 그들의 건축 양식, 혼례 문화, 신방, 복식과 장식은 인종과 민족, 종교의 경계를 넘어선 동남아 특유의 문화적 융합을 증명한다. 선명한 색채, 화려한 문양, 장식과 실용을 동시에 갖춘 형태미는 동남아 예술의 미적 정수를 드러낸다.

|

이강현 ACC 전당장은 "동남아시아는 한국인에게 익숙한 관광지이지만, 역사·문화적 맥락에서는 여전히 낯선 공간"이라며, "이번 전시가 아시아의 문화 다양성과 개방성을 이해하는 데 깊은 울림을 줄 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

전시의 마지막에는 "끝나지 않은 항해, 문화를 품은 바다"라는 메시지가 남는다. 바람이 지나간 자리에 문화가 남고, 바다는 여전히 사람을 불러들인다. 몬순의 항로는 그저 과거의 흔적이 아니라, 지금도 우리 삶 속에 이어지고 있는 교류와 공존의 원형이다. 이 전시는 그 궤적을 따라 걷는 오늘날의 관람객에게도 같은 질문을 던진다. 우리는 지금 어디를 향해 항해하고 있는가.

'몬순으로 열린 세계: 동남아시아의 항구도시' 전시는 국립아시아문화전당 아시아문화박물관 상설전시실1에서 2026년 2월 1일까지 계속된다. 항해는 아직 끝나지 않았다. 바람의 궤적은 오늘도 우리를 또 다른 세계로 이끌고 있다.