개별 보수액 공개보다 제도 실효성 중점

|

28일 양승현 보험연구원 연구위원은 '보험회사 임원보수규제 개선방안 연구' 보고서를 통해 "국제 경쟁력과 금융시스템 안정성 확보를 두루 고려한 개선방향을 도출할 필요가 있다"며 이같이 밝혔다.

양 연구위원은 2008년 글로벌 금융위기를 계기로 2010년 도입된 보수규제가 여전히 실효성이 부족하다는 점을 짚었다. 당시 금융당국은 단기성과 추구를 억제하기 위해 성과보수 이연지급, 보수 공시 등을 도입했지만 현장에서 제대로 작동하지 않았기 때문이다.

이에 금융당국은 2023년 '금융회사 임원성과보수체계 개선방안'과 올해 '보험회사 경영진 성과보수 합리화 방안'을 내놓은 바 있다.

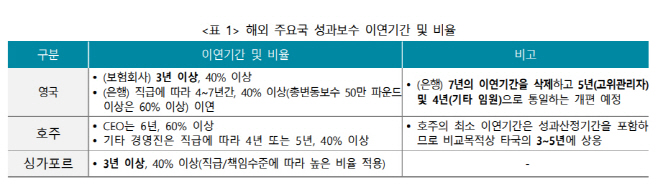

해외 주요국 사례를 살펴보면, 영국과 싱가포르, 호주은 최소 이연기간은 3년, 이연비율은 40% 이상으로 한국과 대체로 유사했다. 상향 적용 사례는 영국 은행 고위임원이나 호주 최고경영자(CEO)에 국한될 정도로 제한적이었다.

특히 영국 은행은 최근 들어 오히려 최소 이연기간을 축소하는 규제 개편을 추진하고 있다. 이에 양 연구위원은 단순히 이연기간과 비율을 상향할 경우 국내 금융시장의 경쟁력에 부담을 줄 수 있어 신중한 접근을 강조했다.

반면 성과보수 조정·환수 제도는 해외에서 폭넓게 활용되고 있다. 영국과 호주, 싱가포르는 위험관리 실패나 위법행위 발생 시 보수 환수를 명문화했다.

양 연구위원은 이를 통해 한국도 법적 근거를 마련해 사후조정 사유를 명확히 할 필요가 있으며 환수 실행 여부에 대해선 금융사의 폭넓은 재량을 부여하는 것이 바람직하다고 제언했다.

개별 임원의 보수 공개와 관련해서도 해외는 호주 주요금융사 CEO와 싱가포르 CEO·이사·보수상위 5명을 제외하면 대부분 강제하고 있지 않다. 이에 개별 보수액 공개는 오히려 기업 경쟁력 저하와 개인정보 침해 등 부작용을 초래할 수 있어, 공개 자체보다 보수제도의 운영 실효성 확보가 더 중요하다는 지적이다.

양 연구위원은 "금융회사 임원보수공시는 개별 임직원의 구체적 보수액보다 금융회사가 제대로 된 기준을 갖고 성과보수 이연 및 조정 제도를 실효성 있게 운영하는지 보여주는 것이 중요하다"며 "향후 개선은 이러한 부분에 주안점을 두고 추진할 필요가 있다"고 말했다.