1980년대 언론 검열 시대를 오늘의 언어로 다시 쓰다

대학생 창작진, 젠더프리 캐스팅으로 드러낸 권력과 진실의 다층적 풍경

|

1980년대 군사정권 시절, 언론의 자유는 철저히 통제되고 있었다. 팩스로 내려오는 한 장의 지침서에 언론사 전체가 몸을 낮추고, 기자들은 펜을 꺾어야 했다. 진실을 말할 것인가, 침묵할 것인가. 작품은 이 질문으로부터 시작된다. 엘리트 기자로 불리던 한 인물이 지침을 거부하고 세상에 그것을 공개한 순간, 단단하게 묶여 있던 끈은 풀리고 모든 것이 바뀐다.

과거 대학 시절을 함께 보냈던 네 명의 친구들은 각자의 선택과 신념으로 인해 서로 다른 길에 서게 되고, 이상과 현실이 부딪히는 첨예한 대립의 서사가 이어진다. 무대 위에서 이들의 갈등은 단순한 개인의 문제가 아닌, 시대와 사회 전체의 문제로 확장되며 오늘의 관객들에게도 유효한 질문을 던진다. 무엇이 사람을 움직이게 하는가, 그리고 진실을 기록한다는 것은 어떤 의미인가.

이 작품의 주목할 만한 지점은 젠더프리 캐스팅이다. 과거의 인물이나 역사적 맥락에 얽매이지 않고, 모든 역할을 성별에 구애받지 않는 방식으로 배치해 인물의 본질과 메시지에 집중한다. 사회부 기자, 편집장, 검사, 변호사, 판사, 그리고 사건을 둘러싼 인물들의 관계가 성별의 틀을 넘어 다시 그려지며, 이야기는 한층 더 현대적인 감각으로 재구성된다.

권재훈과 배서진이 사회부 기자 역을 맡아 현실과 이상 사이의 고민을 섬세하게 풀어내고, 홍이빈과 양지영은 편집장 역을 통해 진실과 권력의 경계에 선 언론의 양면성을 설득력 있게 보여준다. 정재욱과 김민서가 연기하는 검사 캐릭터는 체제와 원칙의 목소리를 담고 있으며, 전유호와 이명주는 변호사 역할로 갈등의 무게를 한층 더 깊게 만든다. 김현승과 황린지가 연기하는 판사 캐릭터는 시대에 맞서는 용기와 현실을 견디는 선택 사이의 균형을, 이다민과 여지우, 정유하와 강나윤이 맡은 남자와 여자 역은 "역사의 현장"이라는 상징성을 통해 사건을 바라보는 시선을 담아낸다.

|

이 작품의 대본은 오세혁 작가의 원작을 바탕으로 하되, 대학생 창작진의 감각으로 다시 빚어졌다. 무대와 조명, 음향, 소품, 의상 등 각 분야의 학생 창작진이 치열한 논의를 거쳐 만든 결과물은 과거의 기록을 오늘의 감각으로 끌어올리며, 젊음 특유의 생동감을 무대 곳곳에 불어넣는다. 특히 연출진은 "기록을 단순히 재현하는 것이 아니라, 지금의 언어로 다시 묻는 것"에 방점을 찍었다고 강조한다.

"그때는 몰랐다. 뉴스가 거짓일 수 있다는 걸." 이 문장은 작품 전체를 관통하는 메시지다. 언론과 권력의 대립은 과거의 이야기가 아니라, 지금도 이어지는 현실이다. 대학생 배우들의 시선은 그래서 더욱 또렷하다. 그들은 1986년을 현재의 시점에서 바라보며, 과거의 언론 통제와 오늘날의 정보 과잉, 가짜 뉴스, 권력의 감시와 같은 문제들을 자연스럽게 연결해낸다. 관객은 그 무대 위에서 단순한 역사극을 보는 것이 아니라, 오늘의 현실을 비추는 날카로운 거울을 마주하게 된다.

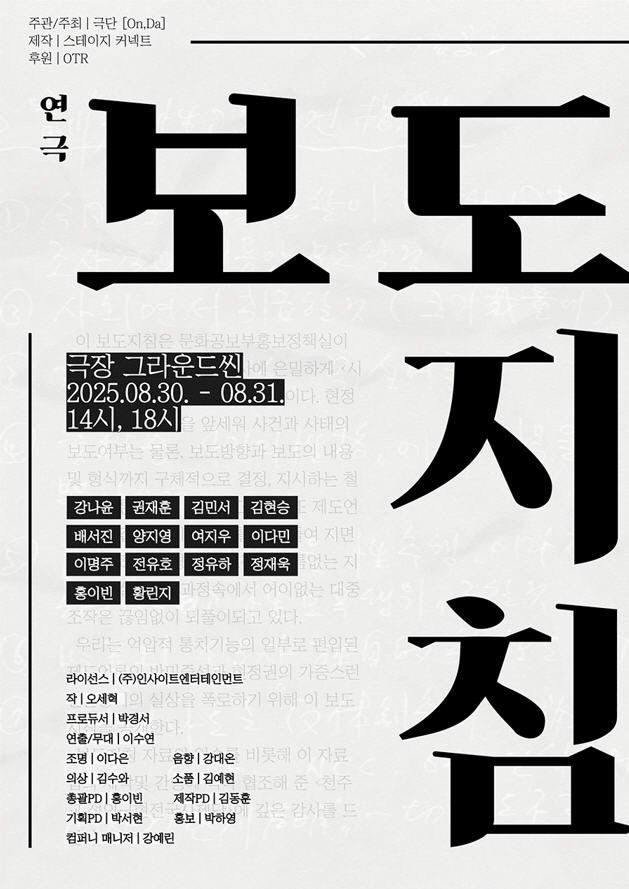

공연은 8월 30일과 31일 양일간 대학로 그라운드씬에서 진행된다. 사회적 메시지와 드라마틱한 서사가 함께 어우러진 무대는, 과거와 현재 그리고 미래로 이어지는 '진실'에 대한 질문을 관객에게 던진다. 청년 창작진의 도전과 열정이 만들어낸 이번 공연은 대학로 한가운데에서 진실과 권력, 그리고 연극의 의미를 다시 생각하게 만드는 강렬한 경험이 될 것이다.

|