| 01 | 0 | | 사진 전형찬 선임기자 |

|

오후 4시 공연을 보기 위해 대학로 아트하우스를 찾았다. 좁은 계단을 따라 지하로 내려가면, 기다림의 여유 없이 곧장 무대와 맞닿은 소극장이 모습을 드러낸다. 단순하고 담백한 구조 덕에 객석에 앉는 순간부터 작품의 호흡이 서서히 몸 안으로 스며든다. 연극 '서울의 별'은 그렇게 군더더기 없는 공간에서, 도시의 가장자리에서 태어난 이야기를 천천히 펼쳐 보인다. 화려하게 시선을 사로잡는 무대 장치 대신, 도심의 그늘에 숨어 있던 오래된 감정과 세월에 겹겹이 쌓인 풍경을 차분히 어루만지며 관객의 시선을 안쪽으로 끌어당긴다.

객석에 앉는 순간, 무대 위 좁은 옥탑방의 선이 또렷하게 들어왔다. 관객석과 거의 맞닿아 있는 그 협소한 공간은, 누군가의 시간이 고스란히 쌓여 있는 듯한 공기를 품고 있었다. 공연 내내 그 기운은 온도를 잃지 않았고, 무대 위에서 번져 나오는 따뜻함은 객석을 천천히 적셨다.

이 작품을 보며 가장 먼저 떠오른 단어는 '목소리'였다. 누구의 삶도 지워지지 않게 버티는 목소리. 열쇠를 만지작거리며 하루를 견뎌온 김만수의 거친 말맛, 어디로든 달아나고 싶은 문호의 날 선 호흡, 그리고 밤무대에서 버텨야 하는 미령의 단단하고 깊은 톤이 서로 부딪히고 엇박을 내며 결국 하나의 리듬으로 어우러진다.

이 목소리들이 모여 무대를 채우는 방식은 초반부터 분명하다. 막이 오르면 생활 대사의 리듬이 빠르게 공간을 채운다. 웃음이 자연스레 터지지만, 그 웃음이 인물을 가볍게 소비하지는 않는다. 배우들은 농담의 박자와 침묵의 길이를 정교하게 조율하며 대사 뒤편에 숨어 있는 체념과 다짐을 천천히 꺼내 보인다. 이 미묘한 호흡이 '서울의 별'의 체온을 결정짓는다.

| 02 | 0 | | 사진 극단 두레 |

|

| 03 | 0 | | 사진 극단 두레 |

|

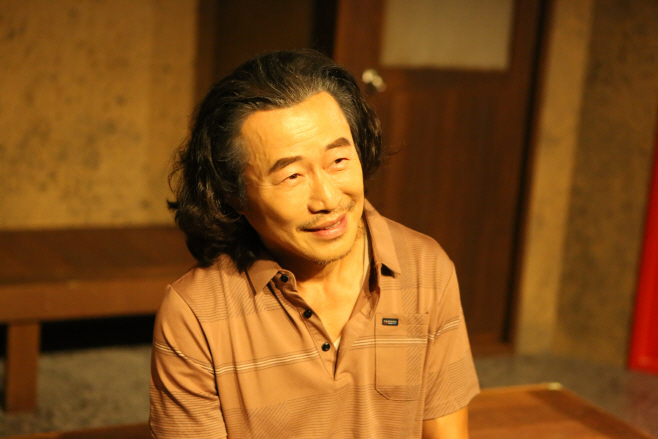

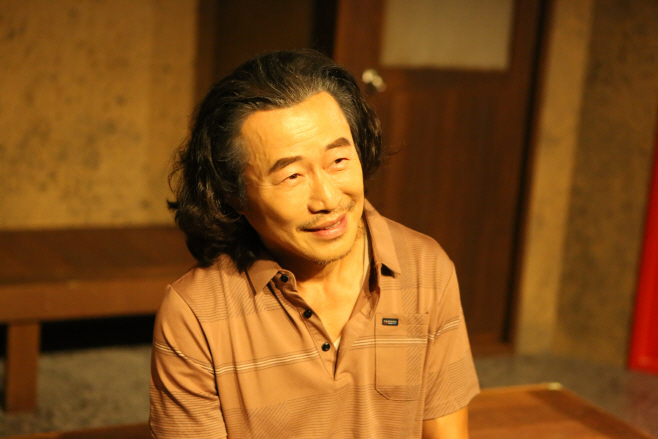

김만수 역의 김명수는 무대 위에서 특유의 중량감을 드러내며, 무심하게 흘리는 농담 속에 쓸쓸함을 담아냈다. 낮게 깔린 목소리는 생활 대사에 깊이를 얹었고 간혹 먼 곳을 응시하는 시선에는 굳이 설명하지 않아도 삶의 피로와 고단함이 묻어 있었다. 말끝에 스치는 한숨과 어깨의 미세한 떨림은 이 인물을 한층 입체적으로 완성했다.

문호 역의 유희재는 날렵하면서도 유연한 호흡으로 캐릭터의 양면을 섬세하게 구현했다. 빠르고 경쾌한 발성으로 허세와 위태로움을 교차시키는 한편, 순간적으로 힘이 빠지는 몸짓과 시선으로 청춘의 고립과 결핍을 현실감 있게 포착했다. 대사의 속도와 톤을 자유롭게 넘나드는 그의 리듬 덕분에 문호의 불안은 단순한 과장이나 장식이 아닌, 지금을 살아가는 청춘의 초상으로 자리 잡는다.

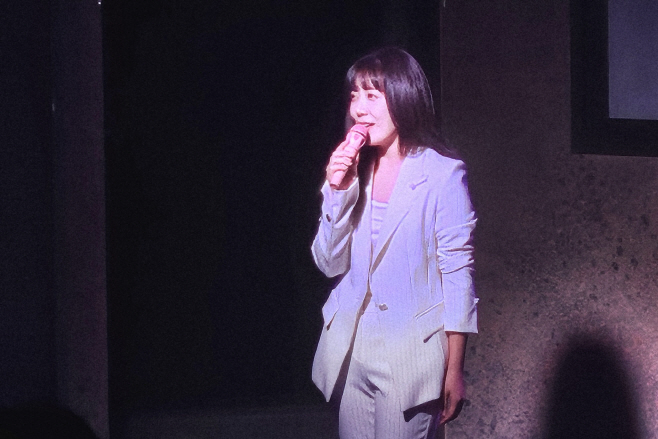

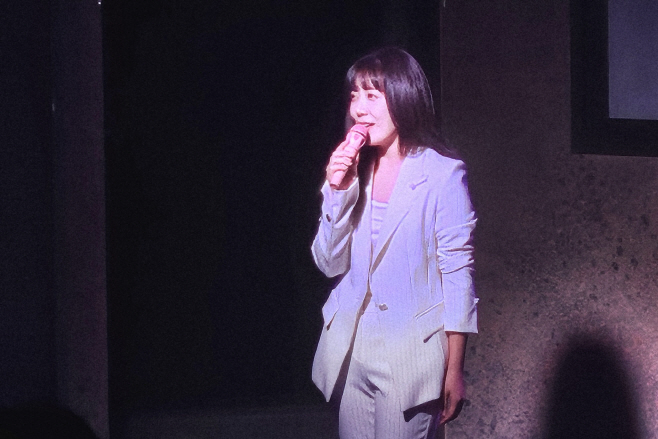

하지영이 연기한 미령은 절제된 감정선이 돋보였다. 무대 위의 노래가 '재능의 과시'가 아닌 '생존의 언어'로 다가온 건, 그녀가 감정을 과잉하지 않고 단단히 눌러 담았기 때문이다. 담백하게 울려 퍼지는 목소리는 공연이 끝난 뒤에도 잔향처럼 오래 마음에 남는다.

멀티역의 이정연은 극 전체의 리듬을 촘촘히 엮어내는 숨은 축이었다. 그는 장면마다 다른 얼굴과 호흡으로 변주를 주며, 도시의 다층적인 결을 무대 위에 입혔다. 잠시 스쳐 가는 인물조차 구체적인 표정과 움직임으로 살려내, 옥탑방이라는 작은 공간을 도시의 한 단면으로 확장시켰다.

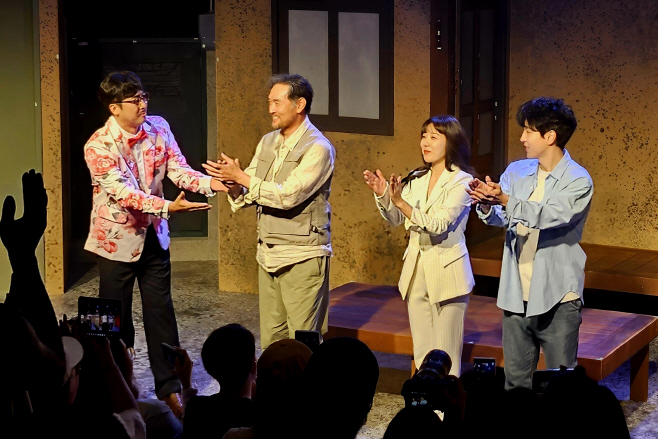

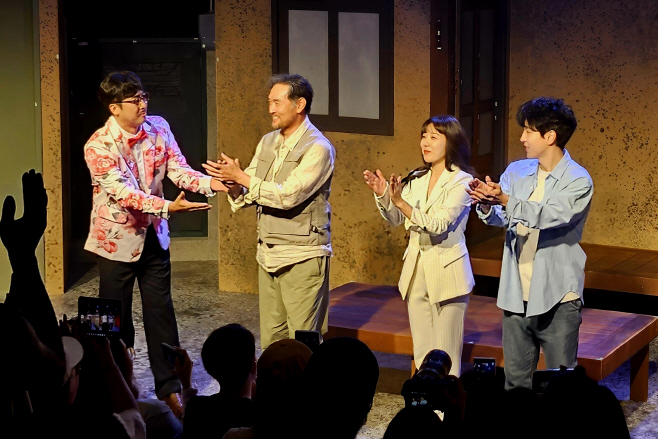

| 04 | 0 | | 사진 극단 두레 |

|

| 05 | 0 | | 사진 극단 두레 |

|

연출은 인물 간의 거리를 섬세하게 읽어내고, 그 간격을 조율한다. 관계가 가까워지는 과정도 서두르지 않고, 서서히 무대 위에 스며들게 한다. 그래서 이 공연은 '극적인 화해'나 '드라마틱한 변화'를 기다릴 필요가 없다. 변하는 것은 사건이 아니라 시선이다. 이웃을 바라보는 태도와 작은 배려들이 쌓이며 관계는 조용히, 그러나 확실하게 변한다. 내 기억에 남은 것은 큰 울림이나 격한 눈물이 아닌, 문턱에 머문 발끝과 고요 속에서 미묘하게 떨리던 말끝이었다. 이런 순간들이 모여 무대를 단단하게 지탱한다.

이 작품은 멀티캐스팅의 매력을 온전히 체감할 수 있는 무대다. 같은 대본이라도 배우의 해석과 호흡에 따라 매 회차마다 온도와 속도가 달라진다. 김만수의 농담이 어느 날은 따뜻한 위로로, 또 다른 날은 날카로운 냉소로 다가오고, 문호의 허풍은 가벼운 유머로 소비되기도 혹은 불안의 징후로 읽히기도 한다. 미령의 노래 또한 회차마다 다른 결로 무대의 공기를 바꾼다. 작품은 견고한 뼈대를 세워두고, 배우들이 각자의 결로 살을 얹는다. 그래서 한 번의 관람으로는 다 담기 어려운 층위들이 생기고, 여러 회차를 거듭할수록 또 다른 얼굴의 '서울의 별'이 모습을 드러낸다. 멀티캐스팅은 단순한 '선택지'가 아니라, 작품의 해석을 확장시키는 통로로 기능한다. 같은 장면이라도 해석의 결이 겹겹이 쌓이며, 서울이라는 도시가 가진 다층적인 얼굴을 더욱 설득력 있게 드러낸다.

이 공연의 대사는 삶의 표면을 정직하게 건드린다. 때로는 투박하고, 때로는 서툴며, 때로는 뜻밖의 웃음을 자아낸다. 번쩍이는 말은 좀처럼 없다. 이 작품은 관객에게 '옳은 말'을 강요하지 않는다. 대신, 서서히 마음에 스며드는 '닿는 말'을 건넨다. 생활의 냄새가 배어 있는 그 언어는, 그 속에 깃든 쓴맛과 단맛까지도 있는 그대로 전한다. 나는 이 담백한 정직함이 좋다.

작품은 도시가 쉽게 잊는 단어들을 끝까지 붙든다. 공감, 이해, 존중. 이 단어들은 무대에서 직접 발화되지 않아도, 장면과 배우들의 세심한 움직임 속에서 자연스럽게 살아 숨 쉰다. 공연이 끝나고 극장을 나설 때, 어깨가 한결 가벼워진다. 큰 결심을 한 건 아니지만, 오늘만큼은 곁에 있는 사람을 조금 더 깊이 바라보고 싶어졌다. 그 마음만으로도 충분했다.

| 06 | 0 | | 사진 극단 두레 |

|

| 07 | 0 | | 사진 전형찬 선임기자 |

|

현재 무대에 오르고 있는 작품인 만큼, 구체적인 전개나 결말에 대한 자세한 언급은 피하고자 한다. 하지만 분명한 건, '서울의 별'이 화려한 카타르시스를 약속하지는 않는다는 점이다. 대신 오래도록 잔향처럼 남는 잔광을 남긴다. 그 잔광은 즉각적인 눈물이나 환호와는 다른 종류의 기쁨이다. 공연을 보고 하루, 이틀이 지난 어느 평범한 순간, 예를 들어 엘리베이터에서 누군가와 문을 맞잡는 짧은 찰나에 불쑥 떠오른다. 그때 비로소 알게 된다. 옥탑의 작은 불빛이 생각보다 멀리 퍼지고 있다는 것을. 도시의 끝자락에서 켠 작은 불이 도심 한복판에서도 은근하게 살아남아, 우리의 표정을 조금씩 바꿔 놓는다는 것을.

관극의 즐거움은 때로 '다시 보기'의 욕구로 증명된다. 이 작품은 다른 김만수, 다른 문호, 다른 미령을 보고 싶게 만든다. 캐스트의 결에 따라 인물의 과거가 다르게 들리고, 같은 농담이 다른 무게로 떨어진다. 이 변주는 불필요한 잡음이 아니라 작품의 해석을 넓히는 방식으로 작동한다. 이는 팀의 두터운 신뢰와 치밀한 호흡이 있기에 가능한 일이다.

내가 이 공연에서 가장 오래 기억할 것은, 누군가에게 건네진 아주 작은 목소리다. 다짐도 약속도 아닌, 그저 곁에 머무르겠다는 온기가 담긴 그 말이 무대를 감싸고, 공연이 끝난 뒤에도 한동안 내 마음을 비춰 주었다. '서울의 별'은 그렇게 잔잔하지만 오래도록 남는 빛을 믿게 만드는 연극이다. 그 빛은 크지 않지만 또렷했고, 극장을 나선 뒤 골목을 걸을 때도 마음속 어딘가에서 오랫동안 반짝였다.

| 포스터 | 0 | |

|