모차르트부터 푸치니까지, 셋리스트로 엮어낸 청년과 노인의 교차 서사

성악가와 콰르텟이 함께 만드는 무대, 음악이 곧 극본이 되는 순간

|

작품은 세대 간의 단절과 이해 부재를 주제로 삼는다. 무대 위에는 서로 다른 시간을 살고 있는 두 인물이 선다. 무대와 청중의 박수로 빛나던 시절을 그리워하는 노인, 그리고 대학 입학 이후 행복한 미래가 열릴 것이라 믿었지만 현실의 벽 앞에서 좌절을 겪는 청년이다. 두 사람은 서로 다른 순간을 살고 있지만 성취와 공허라는 닮은 감정을 품고 있으며, 다이어리에 기록된 일상과 음악을 매개로 상처와 갈등을 마주하며 마음의 문을 열어간다.

무대에는 젊은 성악가와 실력 있는 콰르텟이 함께한다. 청년 역의 테너 곽주현은 오페라 '사랑의 묘약', '팔스타프', '햄릿', '리골레토' 무대에 올라 다양한 배역을 소화하며 경험을 쌓았고, 밝고 서정적인 음색으로 주목받고 있다. 노인 역의 바리톤 김영현은 성정음악콩쿨 1위, 드로잉 더 뮤직 콩쿨 1위, 서울 오페라 국제콩쿨 3위, 수리음악콩쿨 3위 등 굵직한 성과를 거두었으며, 2024년 정기 오페라 '돈 조반니'에서 주역으로 출연해 안정된 발성과 깊은 연기력을 선보였다.

연주진 역시 화려하다. 피아니스트 김서연은 모차르트 한국 콩쿨 서울지부 1위, 영솔로이스츠 콩쿨 1위, 한독 브람스 콩쿨 2위를 수상하며 두각을 나타냈다. 바이올리니스트 배휘진은 도이치 음협 콩쿠르 차상, 한독음협 실내악 콩쿠르 1위, 부산 국제 실내악 컴피티션 3위 등 주요 콩쿠르에서 입상했으며, 세이지 오자와 뮤직 아카데미와 대관령 음악제에 초청돼 국제 무대에서도 실력을 인정받았다. 비올리스트 김태연은 다수의 교향악단 객원으로 활동하며 연주 현장에서 탄탄한 경력을 쌓았고, 첼리스트 김민지는 이화여자대학교 오케스트라 수석을 역임한 뒤 여러 프로 오케스트라와 협연하며 안정된 기량을 드러냈다. 네 명의 연주자가 만들어내는 콰르텟은 단순한 반주가 아니라 극의 정서를 고조시키는 핵심 동력으로 기능한다.

|

|

슈베르트의 가곡 '마지막 희망(Letzte Hoffnung)'은 청년 역의 테너 독창으로 불린다. 슈베르트의 연가곡 '겨울 나그네' 가운데 한 곡으로, 사라져가는 희망을 단풍잎에 비유한 가사가 청년의 불안한 기대와 절묘하게 겹쳐진다. 피아노 반주는 잔잔한 음형을 반복하며 목소리를 받쳐주고, 청년의 내면을 무대 위에서 직접적으로 드러내는 장치로 작용한다. 청년의 희망이 서서히 사라지는 과정은 관객으로 하여금 개인적 체험을 넘어, 보편적인 청춘의 초상을 떠올리게 한다.

도흐나니의 현악 3중주 '세레나데 Op.10'은 바이올린, 비올라, 첼로의 삼중주 편성으로 연주된다. 특히 4악장은 활달한 리듬과 대위적인 전개가 특징인데, 무대에서는 세대 간 갈등이 첨예하게 드러나는 순간과 맞물려 배치된다. 이어 연주되는 하이든의 '현악 삼중주 Op.53 No.1'은 고전주의적 균형미가 돋보이는 곡으로, 규모는 작지만 섬세한 대화 구조가 극적 긴장을 완화시키는 역할을 한다. 대규모 오케스트라가 아닌 실내악 특유의 투명한 음색과 긴밀한 호흡이 인물 간의 대화처럼 들리도록 설계된 것이다.

도니체티의 아리아 '남몰래 흐르는 눈물(Una furtiva lagrima)'은 오페라 '사랑의 묘약'에서 주인공 네모리노가 부르는 대표적 사랑 노래다. 이번 무대에서는 청년의 목소리로 불려지며, 단순한 연애의 설렘을 넘어 자신이 진짜 원하는 삶을 갈망하는 절절한 심정을 표현한다. 반대로 노인의 시선을 대변하는 곡으로는 베르디 오페라 '라 트라비아타' 중 '프로방스의 바다와 땅(Di Provenza il mar, il suol)'이 선택됐다. 아버지 제르몽이 아들에게 고향과 가족의 가치를 일깨우는 장면의 노래로, 오랜 세월을 지나온 노인이 품고 있는 삶의 무게와 회한을 담는다. 두 아리아가 교차 배치되면서 청년과 노인의 내면이 대비적으로 드러난다.

바그너의 '저녁별이여(O du, mein holder Abendstern)'는 오페라 '탄호이저' 중 울프람이 부르는 서정적인 아리아로, 어두워지는 무대 위에서 노인의 독백처럼 울려 퍼진다. 이 곡은 단순히 노래로서의 아름다움에 머무르지 않고, 황혼기의 쓸쓸함과 동시에 잔잔한 평화를 전하는 곡으로 자리한다. 이어 푸치니의 아리아들이 극의 절정을 향해 이어진다. '토스카' 중 '별은 빛나건만(E lucevan le stelle)'은 사형을 앞둔 카바라도시의 노래로, 청년의 삶이 한순간 무너지는 듯한 절망과 겹쳐진다. '라 보엠'의 3막 이중창 '오 미미, 다시는 돌아오지 않으리(O Mimi, tu piu non torni)'는 두 남성이 함께 부르는 장면으로, 이번 공연에서는 청년과 노인의 감정이 교차하는 지점에 배치돼 세대를 초월한 울림을 자아낸다. 특별히 편곡된다는 설명은 없지만, 극 속 맥락에 따라 원곡의 의미가 확장되는 순간이다.

브람스의 '피아노 4중주 3번 C단조 Op.60'의 3악장 안단테는 회상과 화해의 정조를 음악으로 표현한다. 이 곡은 브람스가 슈만 가문과 얽힌 복잡한 감정에서 영감을 얻었다는 해석이 널리 전해지는데, 작품 속에 담긴 갈등과 서정성이 이번 공연의 분위기와도 잘 맞물린다. 느리고 서정적인 선율은 두 인물이 서로의 삶을 이해하고 화해하게 되는 순간과 겹치며, 관객에게도 깊은 울림을 전한다. 마지막으로 다시 모차르트의 '피아노 4중주 K.478'의 선율이 등장해 공연은 원점으로 돌아간다. 그러나 처음과 같은 음악이라도 극의 여정을 따라온 인물과 관객은 이미 다른 감정을 품고 있기에, 같은 선율이 전혀 다른 울림으로 다가오도록 구성돼 있다. 이는 동일한 음악이 다른 맥락 속에서 어떻게 새 의미를 획득하는지를 보여주는 장치이자, 이번 무대가 음악과 서사를 교차시키는 방식의 정점을 보여주는 순간이 된다.

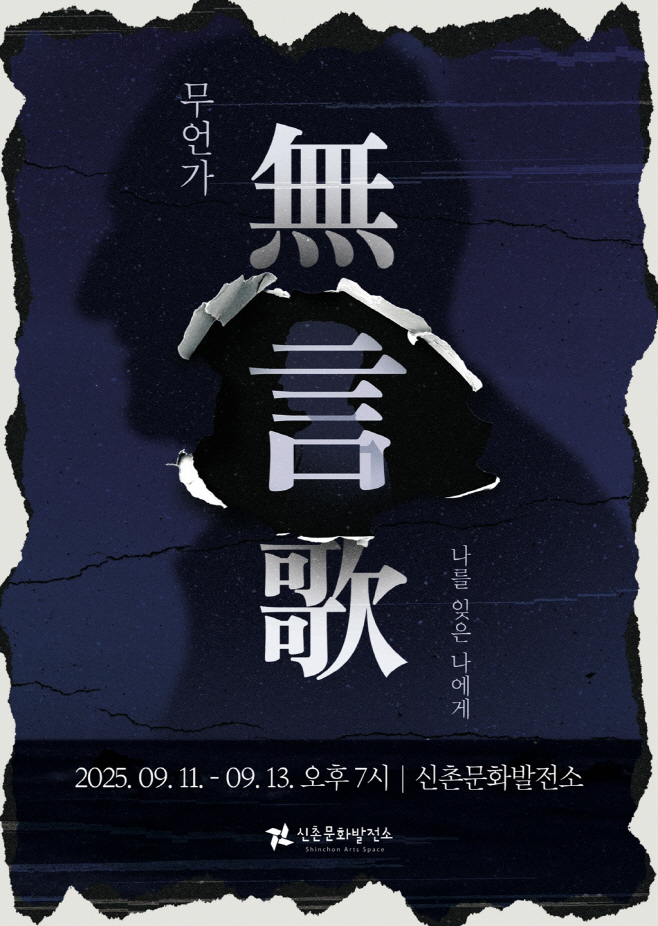

공연을 기획한 '클래식 PLAY'는 "클래식이 어렵고 낯설다는 인식을 넘어, 누구나 쉽게 몰입할 수 있는 무대를 만들고 싶었다"고 밝히며, 연극적 서사를 통해 클래식 음악의 감정을 극적으로 전달하고 관객이 음악을 이야기처럼 이해할 수 있도록 하는 데 의의를 둔다. 이번 공연은 9월 11일부터 13일까지 사흘간 매일 오후 7시 신촌문화발전소 지하 2층 공연장에서 열린다. 클래식과 연극, 세대와 세대를 잇는 다리를 놓는 무대 위에서 관객은 묵직한 질문을 마주하게 될 것이다. 과연 우리는 지금, 진짜의 삶을 살고 있는가.