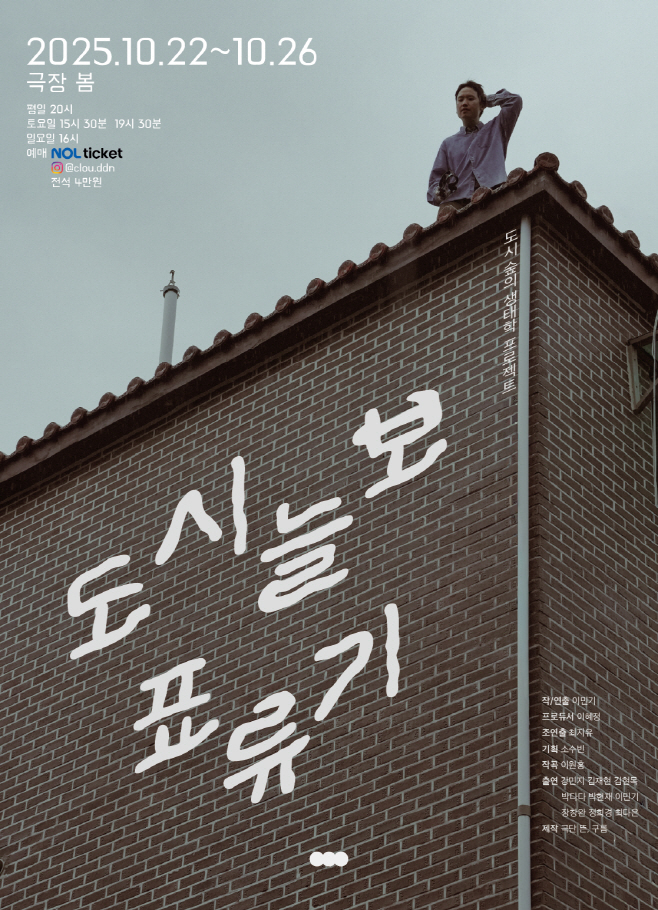

빠름과 효율의 시대를 비추는 ‘도시 숲의 생태학 프로젝트’ 두 번째 이야기

극단 ‘뜬,구름’, 정크스페이스 속 인간의 표류를 무대로 성찰하다

|

극단 '뜬,구름'은 도시를 자연 생태와 접목해 인간의 생태를 메타적으로 성찰하는 작업을 이어오고 있다. 지난 2024년 동아연극상 후보에 오른 전작 '판다는 경부고속도로를 달릴 수 없다'가 판다의 진화를 통해 인간의 욕망과 생존 본능을 탐구했다면, 이번 신작은 '속도와 그림자'라는 키워드를 통해 현대 문명의 속도를 따라가지 못한 인간의 불안과 무기력을 들여다본다. '도시 숲의 생태학 프로젝트'는 이러한 문제의식을 중심에 두고, 도시라는 공간 안에서 살아가는 인간의 존재를 꾸준히 탐구해 온 연작이다.

이민기 연출은 이번 작품을 "창작 표류기"라 부른다. 작품 속 배우들은 하나의 완성된 서사에 도달하지 못한 채 흩어진 장면 속을 헤매며 자신을 찾아 나선다. 이 미완의 과정은 오늘날 사회를 살아가는 현대인의 표류와 맞닿아 있다. 사회의 속도를 따라잡기 위해 쉼 없이 달려온 인간은 결국 그 속도를 견디지 못하고 멈춰 선다. 그 멈춤의 자리에서 등장하는 존재가 바로 '도시늘보'다.

'도시늘보'는 '도시'와 '느림보'의 합성어로, 빠르게 변화하는 사회 속에서 도태된 현대인을 상징한다. 이들은 더 이상 경쟁하지 않고, 더 이상 앞서지 않는다. 불을 훔쳐 인간에게 건넨 프로메테우스의 신화처럼, 인류는 불빛으로 문명을 일으켰지만 그 불빛이 드리운 그림자 속에서 길을 잃는다. 이민기 연출은 이 상징을 빌려, 도시의 빛과 어둠이 공존하는 풍경을 무대 위에 그린다. 도시의 불빛은 문명의 성취이자 그만큼의 그림자를 동반하는 욕망의 상징이며, 그 안에서 인간은 무기력과 느림의 상태로 내몰린다.

무대는 건축가 렘 콜하스(Rem Koolhaas)가 제시한 개념인 '정크스페이스(Junkspace)'에서 착안했다. 정크스페이스는 과잉된 생산과 소비 속에서 본래의 기능과 정체성을 잃은 잉여 공간을 뜻한다. 이민기 연출은 이 개념을 무대 위로 옮겨, 목적이 희미해진 도시의 구조를 상징적으로 시각화한다. 수많은 오브제가 서로 얽히고 겹치며 만들어내는 장면들은 인간의 욕망과 시스템이 빚어낸 잔여의 풍경을 연상시킨다. 배우들은 그 공간 안에서 표류하며, 무의미한 움직임 속에서도 자신을 찾아가려는 몸짓을 반복한다. 이 공간은 결국 현대사회에서 인간이 느끼는 내면의 공허와도 닮아 있다.

|

|

무대 위의 배우들은 "슬로쓰 슬로쓰 퀵 퀵 슬로쓰"를 외치며 장면의 리듬을 만들어낸다. 느림과 빠름이 교차하는 그 구조는 오늘날 인간이 처한 모순된 리듬을 반영한다. 더 빨라지려는 욕망과 더 느려지고 싶은 본능이 한 몸 안에서 충돌하는 순간, '도시늘보'는 탄생한다. 작품은 이러한 리듬의 변화를 통해 인간의 표류를 멈춤의 시간으로 전환시키며, 관객에게 "우리는 왜 길을 잃고 표류하는가"라는 질문을 던진다.

'도시늘보 표류기'의 공간은 도시의 풍경이자 인간의 내면을 은유한다. 배우 강민지, 김재현, 김현목, 박다다, 박현재, 이민기, 장창완, 정희경, 최다은은 각자의 몸을 통해 서로 다른 시간과 감정을 표현한다. 음악감독 정희경과 조명감독 박현재는 사운드와 빛으로 무대의 리듬과 분위기를 구성하며, 배우들의 움직임은 때로 정지된 장면처럼, 때로는 도시의 신호처럼 번갈아 나타나 관객의 감각을 이끈다.

극단 '뜬,구름'의 여정 또한 이 작품 속에 녹아 있다. 2016년 창단 이후 '구름', '사천의 선인', '베니스의 상인', '외투', '판다는 경부고속도로를 달릴 수 없다' 등에서 사회 구조와 인간의 욕망을 다양한 형식으로 탐구해왔다. 통속예술과 고급예술의 경계를 허물고, 대중과의 적극적인 소통을 지향해 온 이들의 미학은 이번 작품에서도 이어진다. '도시늘보 표류기'는 그러한 연극적 언어의 연장선에서, 연극이 사회를 성찰하는 또 하나의 생태로 기능할 수 있음을 보여준다.

'도시늘보 표류기'는 결국 도시 속에서 길을 잃은 인간에 관한 이야기다. 그러나 그 길 잃음은 패배가 아니라 자각의 시작에 가깝다. 연출은 빠름과 효율이 지배하는 사회 속에서 느림의 감각을 되돌아보게 하며, 멈춤의 시간이 갖는 윤리적 의미를 환기한다. 도시의 소음과 불빛 속에서도 인간은 여전히 숨 쉬고, 멈춰 서며, 자신을 되돌아볼 수 있다. 느림은 퇴보가 아니라 회복의 가능성으로 그려진다.

'도시 숲의 생태학 프로젝트'가 던지는 질문은 단순하다. "도시는 인간에게 어떤 생태인가." 그 물음은 다시 "우리는 어떤 생명으로 살아가고 있는가"라는 질문으로 이어진다. 정체성을 잃은 도시의 잔해 속에서 표류하는 인간의 몸짓은, 역설적으로 아직 끝나지 않은 생의 증거다.

공연은 10월 22일부터 26일까지 극장 봄에서 열린다. 이민기 연출과 극단 '뜬,구름'의 배우들은 도시의 빛과 그림자 사이에서 천천히 몸을 일으켜, 인간이란 존재가 어디에서 길을 잃고 어디로 향해야 하는지를 묻는다. 느림의 몸짓은 어쩌면 그 해답의 첫 걸음일지 모른다.

|