하림식품서 삼계탕 등 출시…기반 닦아

4년전 HMR 진출, 야심작 '더미식' 선봬

2030년 가금 식품 '글로벌 톱 10' 정조준

|

|

김홍국 하림그룹 회장의 경영철학이다. 그는 나폴레옹을 인생의 멘토로 꼽는다. 중학생 시절부터 나폴레옹 전기를 탐독하며 "내 사전에 불가능은 없다"는 문구를 가슴에 새겼다. 하림이 닭고기 기업을 뛰어넘어 오늘날 종합식품기업으로 거듭날 수 있었던 이유다.

김 회장은 1978년 '황등농장'을 설립하며 양계업에 뛰어들었다. 당시 국내 양계업은 영세 농가 중심으로, 사료값·병아리값·출하가격이 들쭉날쭉했다. 닭 전염병이 돌면 하루아침에 전 재산이 사라지는 일도 흔했다. 김 회장 역시 1982년 가축전염병으로 닭값이 크게 폭락하며 쓰디쓴 실패를 맛봤다. 그리고 이 경험은 불굴의 의지를 지닌 김 회장에게 전환점이 됐다.

그는 1차 산업에 대한 한계를 느끼고, 농장(생산)·공장(가공)·시장(판매)을 아우르는 '삼장통합경영'에 대한 밑바탕을 그렸다. 돼지고기나 닭고기 가격은 폭락해도 가공식품인 소시지 가격은 좀처럼 떨어지지 않는다는 점에 주목했다. 생산부터 유통까지 전 과정을 직접 관리해 시장 변동에 따른 손실을 최소화하는 구조였다.

이 구상은 1986년 ㈜하림식품을 세우며 본격화됐다. 닭고기를 활용한 용가리치킨, 삼계탕 등 가공제품을 내놓으며 '닭에서 식품으로' 이어지는 성장의 기반을 닦았다.

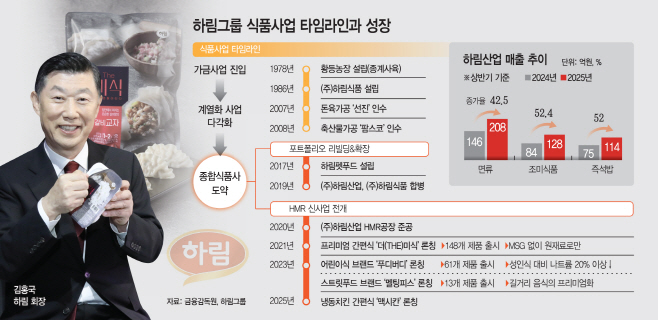

2000년대 들어서는 외연을 넓혔다. 2007년 선진, 2008년 팜스코, 2017년 하림펫푸드를 차례로 인수·출범하며 닭고기 중심이던 계열화를 양돈·사료까지 확장했다. 단백질 산업 전반을 아우르는 구조가 완성되자, 김 회장의 시선은 자연스레 '식탁 전체'로 향했다. 육류기업의 틀을 넘어 HMR(가정간편식) 시장으로 뛰어든 것이다. '신선함의 철학'을 간편식에 이식하며 종합식품기업으로의 전환에 방점을 찍었다.

그 결과 2021년 프리미엄 HMR 브랜드 '더(THE)미식'이 탄생했다. 첫 제품은 MSG 없는 라면이었다. "닭 팔던 회사가 할 수 있을까"라는 의문이 쏟아졌지만 김 회장은 흔들리지 않았다. '식품의 최고 가치는 신선함에 있다'는 철학 아래 재료 본연의 맛으로 승부했다. 직접 R&D 회의에 참여하며 열과 성을 쏟았다. 분말스프가 주류이던 라면 시장에 원재료를 20시간 이상 우려낸 액상소스를 도입하고, 사골과 닭뼈를 수시간 끓여낸 육수를 넣었다. 냉동만두 출시를 위해선 무려 4년간 매주 회의에 참석하며 '육즙' 하나를 살리기 위한 수천번의 테스트를 반복했다.

초반에는 부침도 겪었다. 라면의 프리미엄화라는 개념이 낯선 소비자들의 반응과 평가가 엇갈렸다. 타사보다 공정에 더 많은 품이 들었고 원가 부담도 뒤따랐다. 그럼에도 김 회장은 알러지로 인해 시중 라면을 먹지 못하는 딸을 보며 만든 어린이식 브랜드 '푸드버디', 길거리 음식의 프리미엄화를 만들겠다는 '멜팅피스' 등까지. 좋은 재료로 만든 음식은 반드시 통한다는 믿음 아래 연구 개발을 멈추지 않았다.

제품 품질에 대한 확신은 소비자 신뢰로 이어졌고, 시장은 점차 반전됐다. 23일 금융감독원에 따르면 하림그룹의 HMR 사업을 담당하는 하림산업의 매출은 올 상반기 면류(208억원), 조미식품(128억원), 즉석밥(114억원)을 기록하며 전년 동기 대비 각각 42.5%, 52.4%, 52% 증가했다. 김 회장의 믿음이 결국 숫자로 증명된 셈이다.

삼장통합경영을 위한 마지막 퍼즐은 '시장'이다. 하림은 최근 1500억원을 들여 하림 스마트 물류센터를 완성했다. 물류센터는 공장에서 만든 식품을 외부 노출 없이 곧바로 이송받는 밀폐형 구조를 갖췄다. 일각에선 M&A(기업합병)에 쓸만한 큰 돈을 물류에 쏟았다며 아깝다는 시각도 있었지만 하림은 이를 '당연한 투자'라고 말한다. 신선함을 지키는 일이야말로 식품기업의 본질이라는 이유에서다.

하림은 좋은 재료로 만든 식품→정직한 제조→신선한 유통→소비자의 식탁으로 이어지는 완전한 가치사슬을 완성했다. 가보지 않은 길에 과감히 도전하는 김 회장의 철학이 그 길을 이끌었다. 재계 한 관계자는 "불가능을 모르는 도전 정신과 신선식품에 대한 집념이 하림의 다음 도약을 향한 원동력이 되고 있다"고 설명했다.