우호세력 확보로 지배력 확대 시도

금감원, 소액주주 보호위해 '정정명령'

|

|

광동제약이 자사주를 활용한 '교환사채(EB) 발행'을 결정하면서 내건 이유다. 하지만 재무제표상 유동비율이 150%를 웃돌면서, 250억원 규모 자금을 긴급히 조달할 만큼 시급성이 크지 않은 것으로 나타났다. 현금성 자산이 900억~1000억원대를 유지하면서 유동자산이 튼튼히 받혀 줬기 때문으로 분석된다.

여기에 '거짓 공시' 논란도 이어졌다. 광동제약은 재매각 계획이 없다고 못 박았지만, 우호세력 등 제3자에게 자사주를 재매각하려는 의도가 밝혀지면서다. 이에 금융당국은 오너일가의 지배력을 높이려는 포석이라고 보고 있다. 정치권은 자사주 소각 의무화 법안을 강력히 추진하고 있는데, EB 발행이 실제로 이뤄질 경우 일반 소액 주주들 입장에서는 자사주 소각을 통한 주주환원 혜택을 받지 못하게 된다. 이러한 이유로 시장에서는 광동제약의 'EB 발행 꼼수 논란'이 지속적으로 일고 있다.

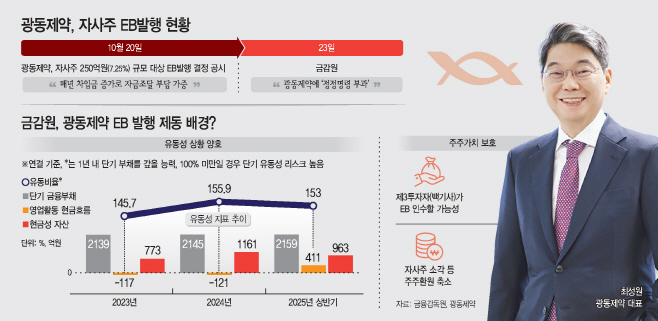

27일 금융감독원에 따르면 광동제약의 지난 6월 말 연결 기준 유동비율은 153.1%다. 2023년(145.7%) 대비 7.4%포인트 올랐다. 유동비율이란 1년 안에 갚아야 할 부채를 상환할 수 있는 능력을 측정하는 수치다. 통상 유동비율이 100% 아래로 떨어질 경우 '단기 채무 능력이 취약하다'고 평가받는다. 광동제약은 작년부터 유동비율 150%를 웃돌고 있다. 지난 6월 말 기준 현금·현금성 자산이 960억원대인 데다, 영업활동 현금흐름도 올해 들어 흑자전환하면서 재무상태가 양호하다.

이는 광동제약이 자사주 대상 EB 발행 배경으로 꼽은 '유동성 확보 목적'과 상충된다. 금융감독원이 광동제약의 이번 EB 발행 공시에 '정정명령'을 내린 이유로 분석된다. 앞서 광동제약은 EB 발행 목적에 대해 "계열사인 프리시젼바이오가 과거에 발행한 전환사채(CB)의 조기상환 청구 기간이 도래했다"며 "광동헬스바이오의 운영자금 부족과 시설투자 계획에 따라 추가적인 자금 조달을 목적으로 한다"고 밝혔다.

업계에서는 최성원 광동제약 회장의 그룹 지배력 강화를 위한 의도란 해석이 나온다. 여권에서 자사주 소각 의무화 법안이 속도를 내면서, EB발행을 통해 우회적으로 경영권을 방어하기 위한 것이란 뜻이다. 실제로 광동제약의 지난 9월29일 기준 자사주 비중은 17.94%다. 최근 우호기업인 금비, 삼화왕관, 삼양패키징 3개사와 자사주 동맹을 맺으면서 자사주 비중이 7.16% 낮아졌다. 자사주를 활용한 EB 발행으로 또 다른 우호세력에게 자사주를 넘겨 그룹 지배력을 유지하려는 것 아니냐는 관측이 나온다. 최 회장이 보유한 광동제약 지분율은 지난 6월 기준 6.59%에 그치고, 오너일가를 비롯한 특수관계인 지분을 모두 합해도 18.19%다. 2대 주주인 미국계 사모펀드 '피델리티'는 지분율 9.99%를 확보하고 있어, 광동제약은 적대적 인수합병(M&A)등의 위험에 노출돼 있다고 분석된다.

문제는 자사주를 활용한 EB발행이 이뤄질 경우, 피해는 개인 주주들에게 간다는 것이다. 개인 주주들은 자사주 소각 의무화 법안 추진으로 주주환원 기대감이 높은 상황이다. 하지만 자사주 대상 EB 발행이 추진되고 우호기업에게 자사주 지분이 넘어가면 자사주 소각 등으로 인한 주주환원 가능성은 낮아진다. 이명종 국민대학교 경제학과 교수는 "금감원의 EB발행 제동은 주주가치 를 위한 것"이라며 "회사는 소액투자자라도 주주의 가치를 보호하기 위해 노력해야 하며, 회사가 이를 책임지지 않는다면 제3자의 개입이 필요하듯 금감원의 역할이 필요하다"라고 말했다.