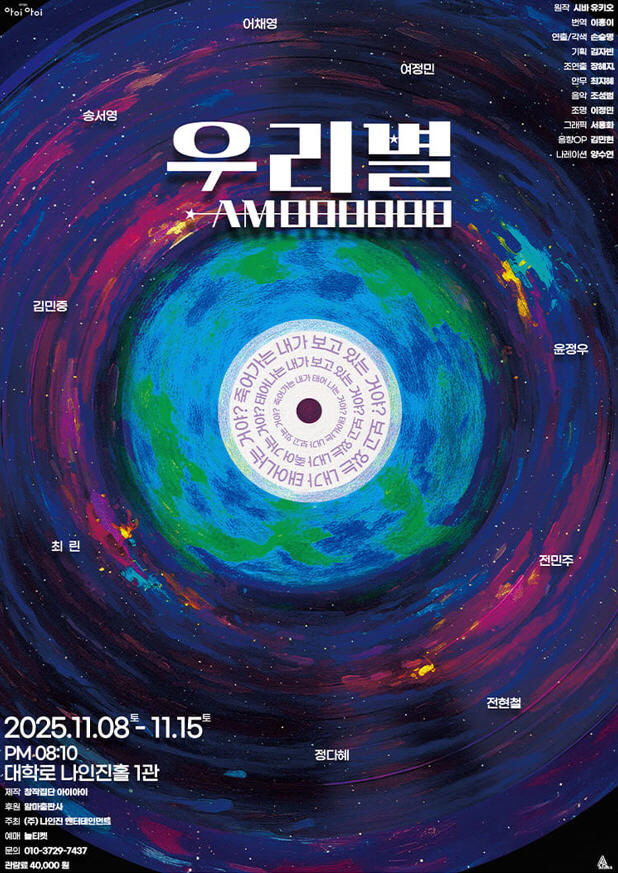

지구와 달, 멀어지고 다가오는 마음의 거리에서 태어나는 이야기

창작집단 아이아이, 일상의 작은 빛을 우주적 감각으로 다시 노래하다

|

창작집단 아이아이는 '별무리', '물고기 장례식' 등에서 일상의 작은 순간에 남는 감정의 흔적을 세심하게 더듬는 작업을 이어왔다. 화려한 큰 사건보다 관계 속에서 스쳐 지나가는 온도를 포착하는 시선이다. 이번 '우리별'에서는 그 시선이 개인의 내부에서 우주적 거리와 시간으로 확장된다. 작은 감정이 하나의 별이 되고, 그 별들이 서로를 비추며 하나의 세계를 이루는 방식이다. 이 무대를 연출하고 각색한 손승명은 그러한 감각을 따라가는 흐름 위에서 이번 공연을 다시 쌓아 올리고 있다.

원작은 일본 극작가 시바 유키오의 희곡 '우리별'이다. 시바 유키오는 1982년 아이치현 출신으로 극단 '마마고토'를 기반으로 활동해 온 동세대의 대표 극작가며, 일상의 아주 미세한 감각과 관계의 온도를 포착하는 방식으로 알려져 있다. 2010년 '우리별'로 기시다 구니오 희곡상을 수상하며 주목을 받은 이후, 거대한 서사보다는 한 사람의 마음 속에서 진동하는 세계를 응시하는 태도를 지속해왔다. 겉으로는 소박한 구조에 가까워 보이지만, 그의 작품들은 늘 시간과 존재를 바라보는 질문을 조용히 품고 있다.

|

|

초연 당시 '우리별'은 4비트 타임시그널 음향과 랩, 라임, 마임, 움직임 등을 결합해 무대의 리듬감을 강조하는 시도를 선보인 바 있다. 배우의 몸과 말, 음악이 반복적으로 교차하는 장면들은 우주의 순환이나 하루의 흐름을 떠올리게 하는 감각을 만들어냈다. 이번 재연에서는 그러한 리듬과 움직임의 결이 조금씩 다시 조정되고 있다. 거대한 우주를 무대 위에 직접 재현하기보다, 한 사람의 내면에 머물러 있는 우주의 감각을 따라가려는 방향이다.

'지구' 역은 초연 멤버 어채영과 송서영이 번갈아 무대에 선다. '달님' 역의 전민주는 지구의 마음을 반사하는 존재로 서며 관계의 거리와 균형을 드러낸다. 김민중이 맡는 '할아버지'는 시간의 전환점이 되는 인물이고, 최린, 정다혜, 윤정우, 전현철, 여정민은 소녀의 세계가 변화해가는 장면 속에서 감정의 결을 채워간다. 이러한 배우들의 조합은 각자의 몸과 속도, 숨의 리듬에 따라 무대의 호흡을 조금씩 달리 만들어낼 것으로 보인다.

'우리별'이 말하고자 하는 감정은 크지 않다. 오히려 너무 작아서, 쉽게 놓쳐버리는 순간들이다. 누군가를 좋아하는 마음, 누군가의 빈자리를 인정하는 일, 언젠가는 헤어져야 한다는 사실을 받아들이는 시간. 이 감정들을 우주라는 비유로 확장하면서도, 이야기는 늘 '지구'라는 한 사람에게 머문다. 작고 흔들리지만 확실한 빛. 이 작품이 따라가는 것은 바로 그 한 점의 빛이다.

이번 공연은 창작집단 아이아이가 제작하며, 제1회 심야연극제 프로그램으로 무대에 오른다. 하루가 서서히 가라앉는 밤 8시 10분, 대학로의 불빛이 조금씩 숨을 고르는 시간에 관객들은 극장으로 들어선다. 늦은 밤에 만나는 공연은 관객의 감각을 자연스레 느린 호흡으로 바꾼다. 도시의 소음을 잠시 내려놓은 채, 눈앞에서 조용히 떠오르는 하나의 별을 바라보는 경험에 가까워진다. 그 시간이 충분히 고요해졌을 때, 빛은 비로소 또렷해진다. 관객은 그 작은 별이 가리키는 방향을 따라가며, 자신이 속한 우주의 한 지점을 다시 생각해보게 될 것이다.

|