| 뿌리 깊은 나무 박물관 입구 | 0 | | 뿌리 깊은 나무 박물관 입구. |

|

진심 어린 말과 글이 줄어들고, 의무감 없는 무심한 메시지만 비선형(非線型)으로 흐르는 시대에 박물관을 찾아 나서는 까닭은 '박물'의 의미가 물건이 아니라 이야기에 있다는 사실을 느끼면서부터였다. 그래서일까, 감동이 귀한 이 시대에 '가르친다, 배우다'가 아니라, '느끼고, 침잠하는 곳'으로, 역사와 이념의 총화(總和)인 박물관이 우리에게 주는 메시지는 각별하다.

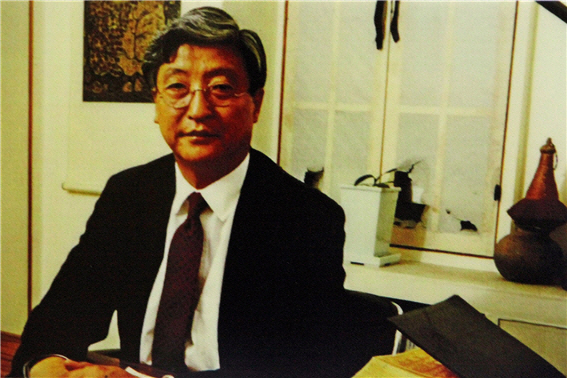

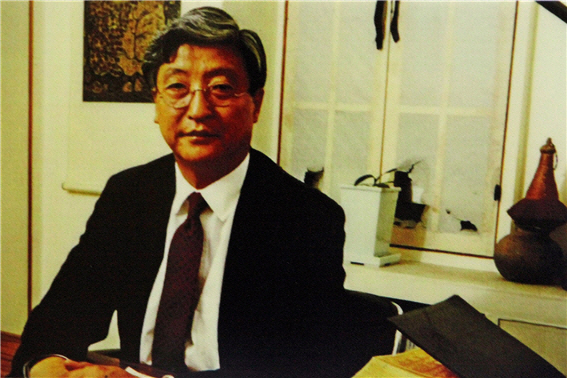

새벽같이 출발해서 순천으로 가는 길. 남해고속도로 순천만IC를 나와, 2번 국도를 오르다가, 연동삼거리에서 민속마을길로 접어들어, 쌍지삼거리를 거쳐 17㎞ 남짓, 뿌리 깊은 나무 박물관을 찾아간다. 최고의 브리태니커 백과사전 세일즈맨에서 우리 토박이 문화를 애써 지키고 되살리는 파수꾼이 되었던 한창기(1936~1997) 선생의 치열한 생애가 녹아 있는 곳, '뿌리 깊은 나무 박물관'. 한 '뿌리 깊은 인간'을 찾아간다면 쉽게 이해가 될까. 그 길은 바람에 흔들리지 않는 나무, 가뭄에도 마르지 않는 샘이 깊은 물을 만나러 가는 길이었다. '용비어천가'의 한 대목을 떠올리며, 인기드라마 촬영현장이 박물관으로 변했다 생각하는 사람들은 차마 없었으면 좋겠다.

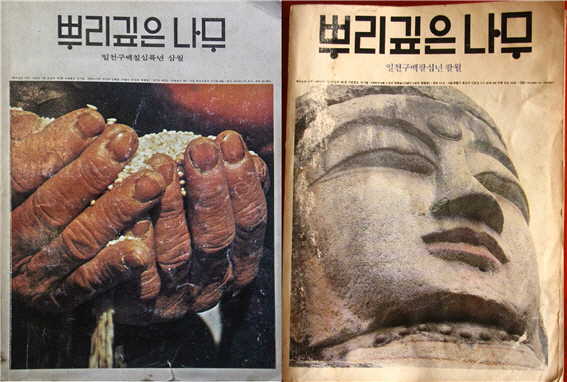

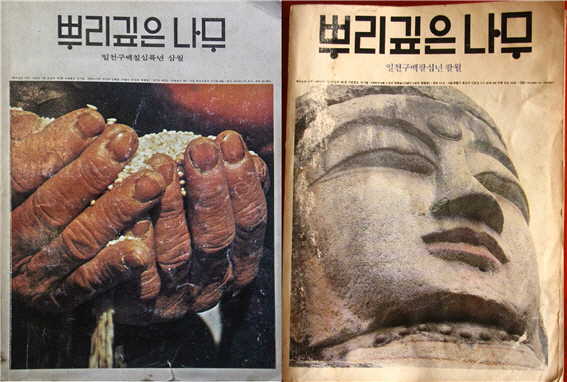

| 『뿌리 깊은 나무』창간호(좌)와 폐간호(우) | 0 | | '뿌리 깊은 나무' 창간호(왼쪽)와 보급되지 못한 폐간호. |

|

5년의 연구 끝에 마침내 1976년 3월 창간된 최초의 한글전용 가로쓰기 잡지 '뿌리 깊은 나무'. 어려운 한자말은 순우리말로, 어떤 때는 당대인에게도 잊혀졌던 토박이말로 다시 태어났다. 그 지면의 글들은 눈으로 보는 것을 넘어 또박또박 소리 내어 읽고 싶을 만큼 바르고 유려했다. 이후 '뿌리 깊은 나무'는 한국의 잡지역사를 나누는 분수령이 되었는데, 보배 같은 필진에서부터 우리 삶의 구석구석 생각지도 못했던 글감을 찾는 기획력, 단어 하나, 사진 한 장에도 심혈을 기울인 단아한 편집, 그 모든 것이 감히 누구도 흉내 낼 수 없는 것이었다.

아무리 센 바람에도 결코 흔들리지 않을 것 같던 나무는 1980년 8월, 신군부에 의해 강제 폐간되고 말았다. 당사자는 물론이거니와 새로운 문화판을 배우고, 그 길을 푯대 삼아 가고자 했던 청춘들에게는 날벼락 같은 일이 아닐 수 없었다. 하지만 망하더라도 자기 목소리를 고집한 발행인 한창기는 흔들리지 않았다. 그는 1984년 11월, 결이 비슷한 여성지 '샘이 깊은 물'을 창간하고 버티었다. (1997년 그는 유명을 달리했지만, '샘이 깊은 물'은 2001년 11월 창간 17주년 기념호를 끝으로 아직 휴간 중이다.)

| 한창기 | 0 | | 한창기(1936~1997). |

|

그가 펴낸 기획물 또한 우리 책의 역사에 한 획을 그었다. 전통사회의 황혼에 선 사람들을 찾아 그 삶의 궤적을 기록한 '숨어 사는 외톨박이', 생생한 토박이 입말로 살려낸 평범한 사람들의 삶을 그려낸 20권 시리즈 '민중자서전'은 지금도 '책 좀 본다'는 이들의 애장서 목록 맨 앞을 차지하고 있다. 당대 최고의 인문지리지라 할 '한국의 발견'시리즈 11권은 당시 기자와 PD들이 늘 옆에 끼고 보던 책이었다. 그는 또 사라져가는 판소리 보급과 보존을 위해 열린 판소리 감상회를 100회 넘게 마련했으며, '뿌리 깊은 나무 판소리전집'을 냈다. 이를 통해 우리 판소리에 대한 인식을 바꾼 지식인이 어디 한둘이랴. 이 땅에 뿌리를 둔 모든 것에 대해 지극한 사랑을 갖고, 전통과 문화를 선별해 다듬어가며 새로운 전통을 발명하려 애썼던 한창기. 너무나 일렀던 그의 죽음에 비해 그를 기억하는 공간의 설립은 무척 더뎠다. 순천시에 기증한 그의 분신 같은 6500여 점의 소장품은 그의 유지를 받든 주변사람들의 노력으로 2011년 '뿌리 깊은 나무 박물관'으로 되살아났다.

전시장에는 작심하고 모은 듯 하나같이 정겨운 유물들이 빼곡하다. 우리 문화를 사랑했던 그의 마음의 끝을 알 수 없는 다양한 볼거리와 들을 거리는 박물관을 찾는 사람들에게 큰 울림을 준다. 책장마다 그의 호흡이 갈피갈피 끼워져 있고, 판소리 대목마다 그의 호방한 추임새가 숨어있다. 또 전통옹기에는 번득이는 유약의 흔적처럼 그의 애정 어린 눈빛이 가득 묻어있다. 그가 쓴 '뿌리 깊은 나무' 창간사에서 그 핵심을 읽는다. '안정을 지키면서 변화를 맞을 슬기를 주는 저력 그것은 곧 문화입니다.'

| 수오당 전경 | 0 | | 수오당 전경. |

|

뿌리 깊은 나무 박물관 야외전시장에는 단소와 거문고의 명인 백경 김무규(1908~1994) 선생의 고택 수오당(羞烏堂)과 부속건물 여덟 채가 있다. 모두 선생의 고향인 전남 구례군 절골마을에 있던 생가건물을 옮긴 것이다. 수오당은 한낱 미물인 까마귀의 효행을 보고 '까마귀 보기에도 부끄럽다'는 의미의 당호다. 한창기는 1980년 이 고택을 보고 한순간에 매료되었는데 그로부터 26년 후인 2006년 뿌리 깊은 나무 재단에서 매입해 이곳으로 옮겼다. 사랑채 누마루는 영화 '서편제'에서 백결선생의 거문고연주 촬영지로 제공되기도 했다.

어떤 교과서에도 등장하지 않고, 무엇 하나 돈 될 것 같지 않은 유물들만 모여 있는 이곳에서 저녁 무렵 수오당의 긴 그림자를 밟고 서서 '널리 알리지 않았어도 알고 찾아와야 하는 것 아닌가' 하고 우리 땅 낯선 이들에게 '가당찮은 생떼'를 써본다.

박물관이 지나간 과거를 모두 증명한다는 것은 쉬운 일이 아니다. 하지만 그와 작은 전시장 속에서 길지 않은 시간을 거니는 동안, 나는 그가 전해주는 크나큰 울림을 즐겼다. 아무리 멱살 잡혀도 당당한 것은 도도한 시간이었음을, 그의 지나간 시간들이 내게 말해주고 있었다. 무슨 이유였을까. 외우고, 애써 느끼고, 뭔가를 배워야 한다는 강박관념 없이 물 흐르듯 그를 만나고 나니, 심장은 뛰었지만, 마음은 편안했다. 한 사람을 기억나게 하는 박물관은 그가 완전히 사라졌음을 확인시켜 주는 현장인지, 그가 아직 살아있는 듯 느끼게 하는 현장인지는 나는 아직 알 수 없다.

/김정학 前 대구교육박물관장