1차 세계대전 전몰용사의 아들, 데이트 약속 어기고 특명 완수

미 전설적 제독, 일 개방 흑선 성조기, 일 항복문서 조인식에 사용토록 해

|

한 해군 장교가 1945년 9월 2일 일본 도쿄(東京)만 앞 미 해군 항공모함 미주리호에서 거행된 일본 항복 문서 조인식에 사용될 성조기를 9000마일(1만4484km) 떨어진 도쿄까지 운송하는 특별 임무를 맡아 미 워싱턴 D.C.를 출발하면서 그날 저녁 여자친구와의 데이트 약속을 지킬 수 없었다는 이야기를 WP는 전했다.

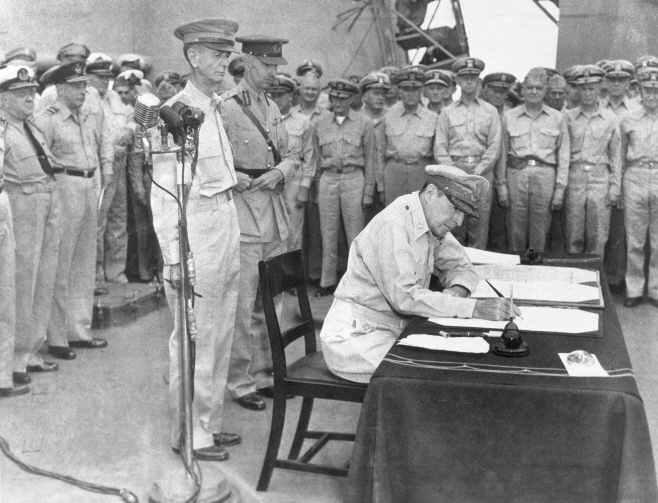

일본 왕 히로히토(裕仁)가 1945년 8월 15일(미국시간 14일) 항복을 선언했지만 일본이 공식 항복 문서에 서명하는 조인식은 9월 2일 오전 9시에 예정돼 있었다.

이 해군 장교는 여자친구와 저녁 데이트를 하기로 한 날인 8월 23일 오전에 성조기 운송 특명을 받고 같은 날 저녁 7시에 좌석도 없는 화물기 편으로 뉴워싱턴내셔널공항(현재 로널드 레이건공항)을 출발해야 했다.

당시 23세로 중위였던 존 K.브레미어는 전달할 방법이 없어 그녀와의 약속을 지킬 수 없었다며 “그녀는 내가 그녀를 떠났다고 생각했다”고 말했다.

이 성조기는 1853년 일본 요코하마(橫浜) 앞바다에서 일본의 개방을 요구했던 매슈 C. 페리 제독(준장)의 미 해군 함대 ‘구로후네(黑船)’에 게양됐었다. 당시 미국의 주(州)를 나타내는 31개의 별은 불규칙하게 배열돼 있었고, 줄무늬에는 구멍이 났으며 시간이 지남에 따라 해져 천으로 뒷면을 보완한 채 메릴랜드주 아나폴리스의 해군사관학교 박물관에 보관돼 있었다.

미국의 전설적인 해군 제독으로 ‘황소’라는 별명을 가진 윌리엄 F. 홀시가 일본의 항복 문서 조인식에 사용하기 위해 이 성조기의 운송 특명을 내린 것이다. 당시로부터 92년 전 일본이 미국에 첫번째 굴복했고, 에도(江戶·도쿄)막부의 마지막을 알린 신호탄이 된 ‘구로후네’의 성조기를 일본의 항복을 공식화한 조인식에서 사용하도록 계획한 것이다.

|

성조기를 우여곡절 끝에 조인식까지 운반한 브레미어 중위는 워싱턴 D.C.로 돌아와 그해 12월 여자친구 제인과 결혼했다. 제인은 라디오를 통해 항복 문서 조인식 소식을 접했고, 브레미어 중위가 그녀와의 데이트에 나오지 않은 이유를 ‘갑자기’ 깨닫게 됐다고 WP는 전했다.

|

수많은 전쟁에서 희생된 군인 가족이 많은 것은 미국의 저력을 뒷받침하는 원동력 중 하나다. 베트남전 영웅으로 2018년 8월 영면한 존 매케인 전 미 상원의원의 조부와 부친이 해군 제독이었다는 것이 최근 사례들 중 하나다. 아울러 존 켈리 전 백악관 비서실장의 차남인 로버트 켈리는 해병대 소총 소대장이던 2010년 11월 9일 아프가니스탄에서 전사했다.

버나드 샴포 전 주한 미 8군 사령관은 부친이 한국전쟁에서 전사해 얼굴을 본 적이 없다고 한다. 그는 현재 한화테크윈의 항공·방산 부문 미국사업실장(부사장)이면서 미국 내 최대 한국 우호단체인 주한미군 전우회 부회장으로서 한국과의 인연을 이어가고 있다.