|

대한 끝 무렵에 이르면 동지일로부터 45일이 되는 때여서 해의 고도도 상당히 높아져 양지에는 햇볕이 꽤나 들고 따스하게 내려쬔다. 그리하여 ‘소대한 지나면 얼어 죽을 잡놈 없다’거나 ‘대한 끝에 양춘(陽春) 있다’거나 ‘춥지 않은 소한 없고 포근하지 않은 대한 없다’는 속담이 있을 정도로 매서운 추위가 가시고 날씨가 조금씩 풀리는 것이 보통이다. 대개 사물이나 현상은 그 극에 달하면 반전이 시작되는 물극즉반(物極卽反)의 이치대로, 추위도 그 절정의 순간부터 매서움이 누그러져 결국 따뜻한 봄이라는 새로운 계절이 시작되는 것이다.

절기력에서는 대한을 겨울과 한 해를 매듭짓는 절후로 보고, 겨울의 절분인 대한의 마지막 날 또는 입춘 전 날 즉 2월 3~4일을 겨울의 마지막 날이자 한 해의 마지막 날로 여긴다. 이는 겨울의 마지막 날을 한 해의 마지막 날로 맞춘 의미 있는 역법이라고 할 수 있다. 과거에는 ‘해넘이’라고도 부른 이 마지막 날 밤에 콩을 방이나 마루에 뿌리면서 악귀를 쫓아 탈 없고 평안한 새해를 맞으려는 세시풍속이 있었다. 오늘날 이런 세시풍속은 사라졌지만 고통과 좌절 대신 성취와 보람의 새해를 맞으려는 마음까지 없어진 것은 아니다.

|

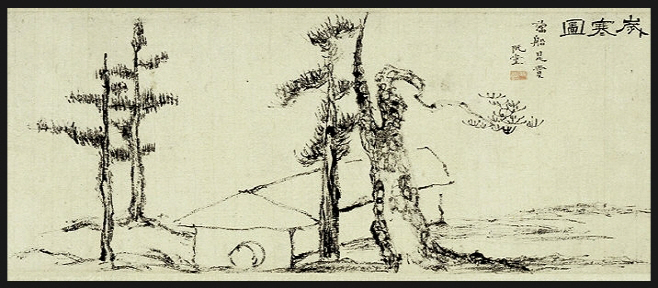

음력 섣달 그믐날의 다음날인 정월 초하루는 추석과 함께 우리의 2대 명절의 하나인 설날이다. 그런데 설은 흔히 대한의 어간이나 전후에 있어서 아주 추운 때고 이때의 매서운 추위를 세한(歲寒) 즉 설 추위라 부른다. 이런 세한에도 푸름을 잃지 않는 나무들이 있는데 대표적인 것이 송죽(松竹·소나무와 대나무)이다. 눈 속에서도 꽃을 피워내는 매실나무(梅)를 송죽과 함께 묶어 송죽매(松竹梅)라 하여 세한삼우(歲寒三友)라 부르기도 한다. 송죽은 추위에도 푸름을 잃지 않는다 하여 절개를 굽히지 않는 선비의 기상에 비유되곤 한다.

논어에 ‘세한을 겪은 후에야 소나무와 잣나무가 늦게 시듬을 안다(歲寒然後 知松柏之後凋也)’라는 구절이 있다. 이 구절을 완당(阮堂) 김정희가 자신의 그림 〈세한도(歲寒圖)〉(1844)의 발문(跋文·책이나 작품의 끝에 본문 내용의 대강이나 간행과 관련된 사항 등을 짧게 적은 글)에 넣었다. 이 그림은 외로운 초가집 주위에 송백 몇 그루가 서 있는 모습을 그린 것인데 정말 꽁꽁 얼어붙은 듯한 추위 속에서도 버티고 있는 송백의 의연한 모습에 숙연함이 느껴지는 국보 180호의 명화로서 제주도에서 귀양살이하던 추사의 심정을 잘 나타내고 있다.