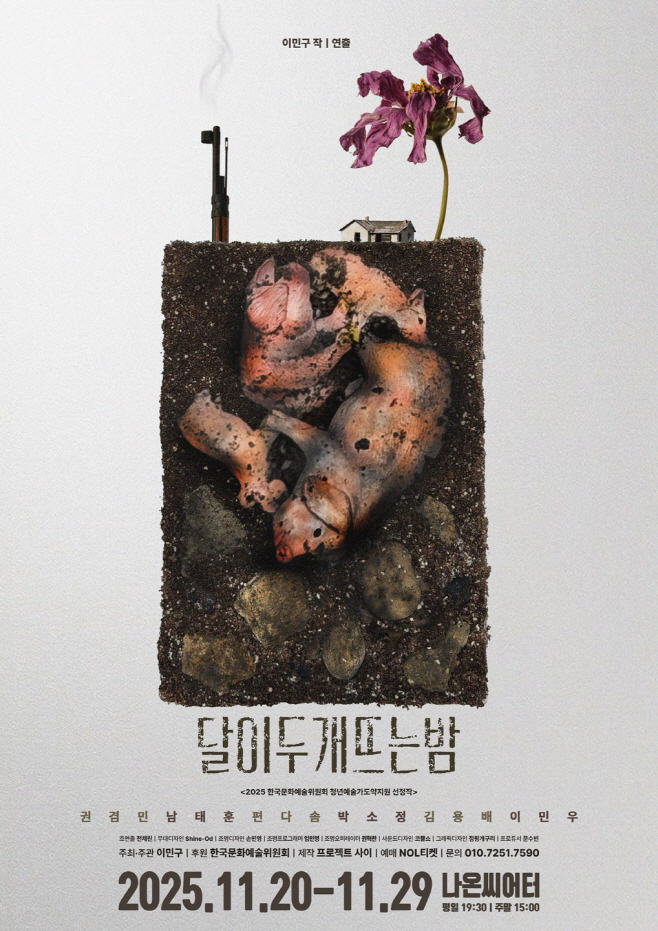

돼지열병이 드리운 농가 마을의 고단한 생존 구조, 희망의 역설을 무대에서 마주하다

|

이번 작품은 반신불수가 된 아버지를 돌보며 돼지농장에서 일해야 하는 한 소녀의 삶을 중심에 둔다. 돼지열병으로 흔들리는 농가와, 서로의 고단한 삶 위에서 겨우 버티는 인물들의 관계가 무대 위에서 서서히 드러난다. 말보다 장면과 오브제를 적극적으로 활용하는 프로젝트 사이의 작업 방식이 이번 작품에서도 확인될 전망이며, 생존과 희망에 대한 질문이 관객에게 조심스럽게 제시될 전망이다.

작품은 한 소녀의 일상에서 출발한다. 멧돼지 사냥을 하던 아버지가 사고로 반신불수가 된 뒤, 그는 가족의 생계를 책임져야 하는 위치에 선다. 소녀는 돼지농장에서 일을 하며 아버지를 돌보고, 농장은 돼지열병이 퍼지는 바람에 하루하루가 위태롭다. 도망친 알바생 한 명에게 모든 책임을 전가하려는 농장주의 태도, 자신의 삶을 버티기 위해 딸의 시간을 갉아먹는 아버지의 존재, 그리고 서로의 살 위에서 겨우 버티며 살아가는 인간들의 장면들은 이 마을의 공기를 여러 층위에서 드러낸다.

"살기 위해 누군가를 먹을 수밖에 없는 세계."

작 연출을 맡은 이민구의 이 문장은 이번 작품이 바라보는 시선의 깊이를 짐작하게 한다. 가난은 단순한 경제적 어려움이나 제도적 결핍만으로 설명되지 않는다. 먹히지 않기 위해 또 다른 누군가를 갉아먹어야 하는 생존의 구조, 누군가의 고통이 또 다른 누군가의 버팀목이 되는 현실. 작품은 이러한 인간 생태계를 서늘하게 바라보되, 그것을 말로 직접 규정하기보다는 관객이 감각적으로 체감할 수 있는 방식으로 배치한다.

무대 구성은 프로젝트 사이의 미학과 정확하게 맞물린다. 이 작품에는 실제 돼지가 등장하지 않는다. 대신 양동이, 흙, 먹이통 같은 일상적인 사물들이 돼지의 몸과 냄새, 노동의 무게를 상징한다. 배우들이 양동이를 들어 올리고, 끌고, 안고, 돌리는 동안 그 오브제들은 단순한 도구가 아니라 하나의 생명처럼 작동한다. 배우의 신체와 결합한 오브제는 '보이지 않는 돼지'의 존재감을 환기시키며, 가난과 노동이 남기는 촉감과 무게가 관객의 감각 속에 은근하게 스며든다.

오브제를 통한 장면들은 말보다 먼저 오는 정서적 충격을 만들어낸다. 관객은 돼지가 어떤 모습인지 보지 못한다. 그러나 마치 존재하는 것처럼 느끼게 된다. 이 부재와 존재의 중첩은 프로젝트 사이가 꾸준히 탐구해온 '언어 너머의 연극성'을 명확히 드러낸다. 희곡의 언어는 출발점일 뿐, 실제로 무대 위에서 구현되는 감정과 이미지들은 배우의 몸과 공간의 상호작용 속에서 다시 태어난다.

작품 속에서 꽃은 또 다른 중요한 이미지로 등장한다. 처음에는 오래된 마을 전설처럼, 희망의 잔여 같은 존재로 제시된다. '달이 두 개 뜨면 소원이 두 개 이루어진다'는 말이 그 꽃과 함께 놓이며 인물들은 어딘가 기대고 싶은 감정을 내비친다. 그러나 시간이 흐르며 꽃의 의미는 비틀린다. 희망을 붙잡는 순간 오히려 현실의 벽이 더 선명하게 드러나기 때문이다. 작품에서 꽃은 아름다움의 상징이 아닌, 희망이 때로는 고통의 감정으로 바뀜을 보여주는 장치로 작동한다. 희망을 놓지 않으려는 인간의 본능이 스스로를 소모시키는 장면들에서, 꽃은 조용한 역설로 자리한다.

|

|

|

프로젝트 사이는 연극계에서 개별적으로 활동하던 배우들과 작가가 만나 결성된 실험적 창작 단체다. 연기 이론서를 함께 읽는 스터디로 시작됐으며, 스타니슬라프스키 등의 이론을 약 1년간 연구하며 단체의 기반을 다졌다. 이 과정에서 만난 배우 편다솜, 박소정, 김용배를 포함해, 단체는 희곡 언어를 기반으로 하되 연습 과정에서 그 언어를 넘어서는 연극성을 지속적으로 탐구해왔다. 배우들은 작가가 쓴 희곡 구조에 도전하며 새로운 움직임과 감각을 만들어내고, 이러한 긴장과 협업 속에서 단체만의 독자적인 미학이 형성돼 왔다.

이번 공연에는 권겸민, 남태훈, 편다솜, 박소정, 김용배, 이민우가 참여한다. 배우들이 만들어내는 신체 이미지와 오브제 사용의 결합은 작품의 핵심적인 감각을 구성할 것으로 보인다. 또한 Shine-Od가 무대를, 손민영이 조명을, 코뿔소가 사운드를 맡아 오브제와 배우의 신체가 맞물리는 무대 감각을 뒷받침할 예정이다. 그래픽 점핑개구리, 프로듀서 문수빈이 함께 참여해 프로젝트 사이의 일관된 미학을 시각적으로도 구성할 계획이다.

'달이 두 개 뜨는 밤'은 생존의 문제를 다루지만, 어느 한 지점을 단정적으로 말하지 않는다. 가난의 구조와 돌봄의 고통이 드러나는 장면들은 관객에게 명확한 결론을 제시하기보다, 감각적으로 체험된 질문을 남긴다. 사회복지 제도의 사각지대에 남겨진 사람들의 삶을 직접적으로 묘사하기보다, 그들이 버티고 있는 세계의 질감을 무대 위에 천천히 드러내는 방식이다. 이러한 접근은 연극이 가진 고유한 언어로 현실을 비추려는 프로젝트 사이의 관점을 보여준다.

이번 작품은 돼지열병이 번진 농가라는 현실적 배경을 기반으로 하면서도, 오브제와 신체를 결합한 장면들을 통해 가난과 생존의 구조를 감각적으로 드러내려 한다. 무대에서 구현되는 이미지와 상징이 어떤 결로 이어질지는 공연에서 직접 확인할 수 있다.

|