국제적 인체보호 기준 완화 추세

한전 노력에도 국민 수용 한계

|

|

"전자파는 몸에 해로울까?" 인공지능(AI) 시대가 도래하고 안정적인 전력 공급이 필수 전제조건이 되면서 수십 년간 반복돼 온 해묵은 질문이 다시 수면 위로 떠오르고 있다. 전자파가 인체에 유해하다는 통설에 전문가들은 과학적으로 입증되지 않았다고 반박하지만, 국민들의 불안과는 다소 거리감이 있는게 지금의 현실이다.

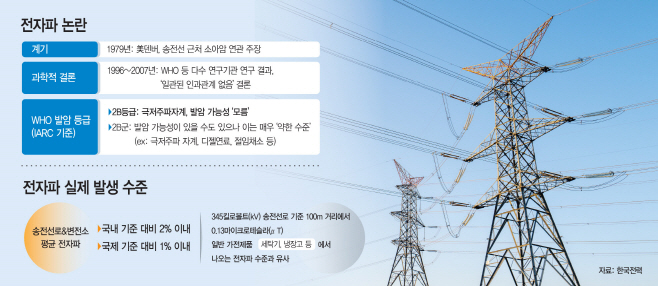

21일 업계에 따르면 전자파에 대한 논란은 1979년 미국 덴버에서 송전선 주변에 소아암 발병률이 높다는 역학 연구 이후 시작됐다. 하지만 이후 세계보건기구(WHO)가 12년간(1996~2007년) 주관한 국제공동연구 등 여러 과학적 조사에서는 "극저주파 자계와 소아백혈병 간의 인과관계가 일관되게 입증되지 않는다"는 결론을 내렸다.

WHO 산하 국제암연구소(IARC)도 전력설비 전자파를 절임채소, 디젤연료, 커피 등과 같은 일상 요소들과 동일한 등급인 2B등급으로 분류했다.

전자파에 대한 국제적 인체보호 기준도 점차 완화되고 있는 실정이다. 국제비전리복사보호위원회는 2010년 전력설비 전자파 인체보호 기준을 기존 83.3마이크로테슬라(μT)에서 200μT로 상향 조정했다. 건강 영향이 명확히 입증되지 않은 만큼, 기준을 완화한 것이다. 한국은 1998년 기준인 83.3μT를 유지하고 있다.

문제는 과학적 위험성이 낮음에도 주민들의 불안으로 민원이 늘고 있다는 점이다. 인천 부평·부천 지역에서는 전자파 민원으로 인해 송전선로 사업이 31개월 지연됐으며, 안양시에서는 전 구간 차폐시설을 설치했다.

특히 과거에는 가공선로, 송전탑 등에 대한 전자파 민원이 대부분이었으나, 최근에는 지하로 건설되는 지중선로 및 옥내변전소까지 민원이 확산되고 있어 막대한 사회적 비용 부담으로 이어지고 있다.

한국전력이 전국 392개 전력설비에서 측정한 결과에 따르면, 변전소와 송전선로에서 발생하는 전자파는 국내 기준의 2%, 국제 기준의 1% 수준에 불과하다. 예를 들어 345킬로볼트(㎸) 송전선에서 100m 떨어진 거리에서 측정된 전자파는 0.13μT로, 이는 세탁기, 전자레인지 등 가정용 가전제품에서 발생하는 수준이다. 서울 하남시에 위치한 동서울변환소 인근의 아파트 놀이터, 상가 입구 등에서도 전자파는 0.02~0.17μT로 측정됐다.

한전은 전자파에 대한 오해를 해소하기 위해 온·오프라인 홍보관, 전자파 교육 등을 운영하고 있지만, 국민들이 신뢰하지 않아 국민 수용성 확보에 한계가 있다고 보고 있다. 이를 위해선 WHO처럼 보건·의료 분야 정부 산하의 중립적이고 전문적인 연구기관 설립을 통해 전자파 정보의 신뢰도와 투명성을 높여야 한다고 강조한다.

한국전력 관계자는 "과학적 근거에 기반한 국민 소통을 강화해 오해를 해소할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 설명했다.