무기체계 현대화·합동작전 능력 높지만

통합지휘통제체계·사이버전 미흡 평가

군사정찰위성으로 실시간 감시도 한계

전문가 "美와 연합속 '정보능력' 키워야"

|

그러나 최근 미국과의 상호관세 협상에서 통상과 안보를 함께 묶는 패키지 딜에 전작권 전환이 협상카드 중 하나로 활용되고 있는 것으로 알려지면서 실제 우리 군이 연합방위작전의 통제권 행사가 가능한지 관심이 쏠린다. 군사 전문가들은 일부 조건은 상당 부분 충족했지만, 감시·정찰 자산과 북한의 핵·미사일 및 대량살상무기(WMD)에 대한 대응 능력 확보가 우선돼야 한다고 강조한다.

◇전환 3대 조건, 얼마나 충족했나

한·미가 '조건에 기초한 전작권 전환계획(COTP)'에서 설정한 전작권 전환의 3대 조건은 △연합방위 주도를 위해 필요한 군사적 능력 △동맹의 포괄적인 북한 핵·미사일 위협 대응능력 △안정적인 전작권 전환에 부합하는 한반도 및 역내 안보환경 등이다.

지상·해상·공중작전 지휘체계, 주요 무기체계 현대화, 합동작전 수행능력 등 연합방위 주도를 위한 군사적 능력은 상당히 높은 수준으로 평가받았다. 우리 군은 기본운용능력(IOC) 평가를 2019년 완료했고, 2021년 완전작전능력(FOC) 평가를 마쳤다. 다만 미국의 전략자산(정찰위성, 조기경보기 등)에 대한 의존도가 높아 감시정찰·정보수집 능력, 실시간 통합지휘통제체계(C4I), 사이버전 대응능력 등은 여전히 미흡하다는 평가가 많다.

우리 군은 킬체인(Kill Chain), 한국형 미사일방어(KAMD), 대량응징보복(KMPR) 등 이른바 '한국형 3축 체계'를 지속적으로 강화해 왔다. 고고도 정찰자산, 장거리 공대지 미사일, 잠수함 발사 탄도미사일(SLBM) 등도 확보하며 기술적 수준은 이미 상당 수준에 이르렀다. 하지만 독자적 미사일 탐지·추적·요격 능력, 대북 핵·WMD 대응 작전의 실행력 확보가 시급한 과제다.

우리 군의 화력 자체는 향상됐지만 연합작전 체계 내에서 얼마나 유기적으로 통합·운용할 수 있는지는 아직 검증되지 않았다. 실제 전시 상황에서 독자적으로 작전을 기획·지휘·통제, 실전적 상황을 가정한 시뮬레이션, 전략적 판단 능력, 연합 작전 계획 수립 등을 평가하는 완전임무수행능력(FMC) 검증 절차는 실시되지도 않았다.

전직 군 고위 관계자는 "지휘 능력은 단순히 군사장비 보유 여부로 평가되지 않는다"며 "위기 상황에서 작전을 총괄하고 미군과 협조하는 전략·작전 리더십이 핵심 변수"라고 말했다.

◇연합정보체계 구축해 정보전 역량 키워야

전작권 전환 논의에서 가장 기술적이고 현실적인 장벽은 '감시정찰 역량의 공백'이다. 지금까지는 주한미군이 제공하는 전략적 정찰 자산과 정보 인프라에 우리 군이 의존해 왔으나, 전작권이 전환되면 우리 군이 스스로 정보 수집·판단·작전계획까지 책임져야 한다.

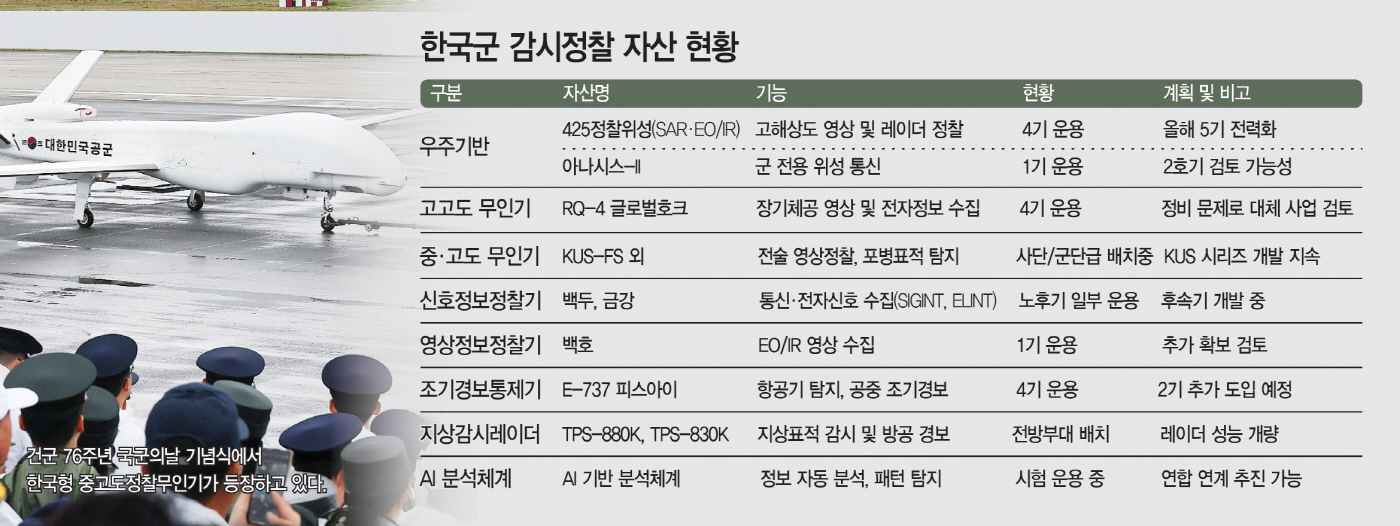

우리 군은 '조건에 기초한 전작권 전환'을 위해 감시정찰 전력 확보를 가속화하고 있다. 그러나 현시점에서는 자산·분석 능력 모두 부족하다는 평가가 지배적이다. 우리 군의 전력화된 군사정찰위성은 4기로, 북한을 2시간 간격으로 살필 수 있다. 실시간 감시에는 한계가 있다. 이에 따라 미군의 감시정찰 자산이 한·미연합방위체계의 핵심적인 역할을 하고 있다. 전작권 전환이 이뤄질 경우 미군 감시정찰 자산의 국내 배정이 해제될 수 있어 우리 군의 감시 능력에 공백이 생길 수 있다는 우려가 나온다 .

하지만 존 대니얼 케인 미 합참의장은 지난주 서울에서 열린 한·미·일 합참의장 회의(Tri-CHOD)에서 주한미군의 역할 변화 이후에도 미국이 감시정찰을 포함한 전략적 핵심 영역에서 역할을 유지하며, 한국과 책임을 분담하는 연합 구조가 지속될 것임을 시사했다. 즉 전작권은 우리 군이 행사하되 감시정찰은 한·미가 분담하는 방식의 연합정보체계를 구축하는 것이다. 이를 통해 우리 군은 감시정찰 자산의 독자적 확보와 미국과의 연합정보체계 속에서 정보전 능력을 단계적으로 키워가는 방식으로 전작권 전환기를 돌파할 수 있을 것으로 보인다.