2024년부터 민·관 융합데이터 분석체계 가동…고도화 통해 실무활용 예정

|

시는 17일 올해 △도시공간 △교통 △주거·복지 △경제·상권 △문화·관광 등 5대 분야 핵심 시정 사업을 분석해 생활 밀착형 맞춤 정책을 예측·검증하며 추진하는 '데이터 행정 시대'로의 전환을 추진한다고 밝혔다.

특히 공공인프라 입지 선정, 교통소외 해소, 주택수급 안정, 시장 활성화, 관광객 유입 등 시민의 삶과 직결된 문제에 데이터를 적용해 보다 과학적이고 실증적인 정책 설계 체계를 구축한다는 계획이다.

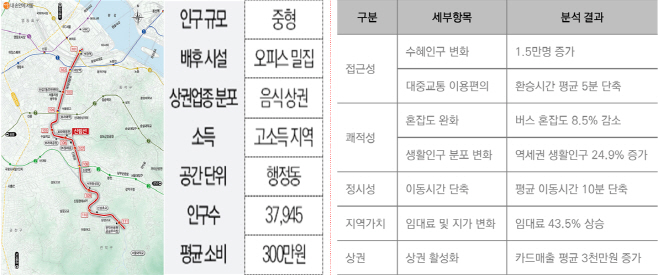

시는 우선 지역별 인구특성과 보행 인프라 접근성을 분석하고 연령대 별 보행속도를 반영해 필수시설이 부족한 지역을 정밀 진단, '도보 30분 내 모든 생활이 가능한 도시' 설계 목표에 접근하겠다는 목표다. CCTV·조명 등 방범 인프라 설치 위치는 건물 높이, 지형 등 3D 공간정보를 기반으로 방범 사각지대를 분석해 선정한다. 교통 소외지역 해소를 위한 경전철 등의 신규 노선 타당성 평가에 있어서는 기존 노선의 개통 전후 데이터를 바탕으로 생활편의·환경성·일자리 효과 등의 항목을 수치화해 적용한다. 또 재개발·재건축 과정에서 발생하는 주택 공급 공백과 멸실 시기를 예측해 주거정책 수립에 활용하고, 지역 상권 활성화를 위해 신용카드 결제, 방문객 유입 데이터로 지역 맞춤형 전략을 마련한다는 계획도 제시됐다.

한편 시는 연간 100여 건의 데이터 분석을 수행하고 있으며, 공공기반 데이터 외에도 통신기록, 카드 소비내역 등 16종의 민·관 융합데이터를 활용하고 있다. 지난해 하반기부터는 민간 데이터까지 아우르는 융합분석 체계를 본격적으로 가동하고 있다. 올해 안에 분석모델을 고도화하고, 내년부터는 이를 실무에 적용해 실질적인 정책 실행 도구로 활용할 계획이다. '빅데이터 서비스 플랫폼'에 해당 모델들도 탑재해 자치구에서도 직접 활용할 수 있도록 할 예정이다.

강옥현 시 디지털도시국장은 "서울은 데이터를 통해 시민 삶을 예측하고 설계하는 도시로 진화하고 있다"며 "앞으로도 실효성 높은 정책 결정을 위해 데이터 행정을 지속적으로 확대해 나가겠다"라고 밝혔다.