한화, 전 임원 확대했지만 논란 불씨

"지배구조 왜곡 우려, 보완 시급" 지적

|

25일 업계에 따르면 국회에서 상법 개정 논의가 진행되면서 자사주 의무 소각 등의 요건을 담을 것이란 관측이 나오며, RSU 제도로 대기업 오너 일가가 어떤 실익을 챙길 수 있는 지 논의가 활발하다. 자사주 의무 소각 대상에서 임직원 보상 등 사유가 있는 주식은 배제되는 만큼, 이를 책정하면서 피해가려는 수단으로 활용될 수 있다는 지적이 나온다.

이와 관련 김주호 참여연대 경제개역센터 팀장은 "현재 공정거래위원회가 약정 현황 및 사전 신고 지침 등의 내규를 만들고 있지만, 상법 등에도 RSU 지급시 취득할 수 있는 조건 등을 명시해야할 필요성이 있다"고 지적했다. 김 팀장은 "특히 한화는 일가 뿐만 아니라 임직원들에도 지급중이라고 하지만 실제 취득하기 까지 조건이 어렵고, 이에 대한 산출 근거도 제대로 알려지지 않고 있는 상황"이라고 전했다.

RSU는 일정 성과 조건을 충족하면 주식을 무상 또는 저비용으로 지급받는 제도로, 임직원 성과 보상 수단으로 활용된다. 지난해 한 차례 김동관 부회장에 대한 RSU 지급과 관련해 논란이 빚어지자 한화그룹은 지급 대상을 전 임원으로 확대하기도 했다.

공정위에 따르면 총수가 있는 81개 집단 중 13개 집단은 총수·친족·임원에게 성과 보상 등을 목적으로 주식을 지급하는 약정을 맺었다. 이중에서 한화그룹은 경영 전면에 나선 김동관 부회장과 김동원 한화생명 사장, 김동선 한화 부사장에게 따지 활발히 RSU를 지급하고 있다.

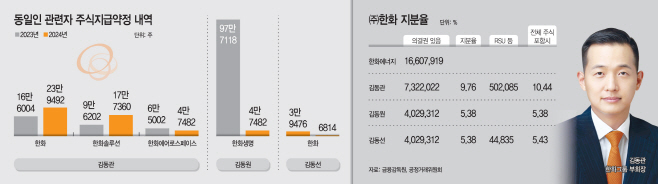

실제로 지난 10일 공정위가 공개한 '2025년 총수 있는 공시대상기업집단 소속회사별 주식지급거래 약정 체결 현황'에 따르면, 한화그룹은 지난해 김동관 부회장과 김동선 부사장에게 RSU를 지급했다. 김동관 부회장은 한화뿐 아니라 한화솔루션, 한화에어로스페이스와도 RSU 계약을 맺었고, 차남 김동원 한화생명 사장 역시 한화생명과 RSU 약정을 체결했다.

계약 내역을 보면 김동관 대표이사는 올해 2월 한화 23만9492주, 한화솔루션 17만7360주, 한화에어로스페이스 4만7482주의 RSU를 받았다. 김동선 부사장에게는 한화 RSU 4만6290주, 김동원 사장에게는 한화생명 RSU 89만8720주가 부여됐다.

경제계에선 총수일가가 수령하는 행태에 대해 꾸준히 비판이 제기돼왔다. 결국 자사주를 활용해 지배력을 높이는 방식이라는 해석에서다. 또한 상속·증여와 달리 주식 취득 시점에 과세가 이뤄져 단기적인 세금 부담을 최소화할 수 있고, 결과적으로 지배력 강화와 세금 절감 효과를 동시에 누리는 구조라는 지적이다.

이에 대해 한화그룹은 "승계는 이미 올해 4월 김승연 회장의 지분 증여로 사실상 마무리된 상황"이라며 확대 해석을 경계했다. 그러나 시장 일각에서는 "앞서 진행된 핵심 계열사 증자 및 지배구조 재편과 함께 자사주를 활용한 RSU 보상은 상속세 절감 효과까지 노릴 수 있는 구조"라며 여전히 승계 전략의 연장선상으로 보고 있다.

기업지배구조 전문가들은 규제 필요성을 강조한다. 한 관계자는 "스톡옵션과 마찬가지로 RSU 역시 기업지배구조 왜곡을 초래할 소지가 있다"며 "특히 자사주 활용이 결합될 경우 오너 일가의 지배력 승계 수단으로 악용될 수 있는 만큼 제도적 장치가 필요하다"고 지적했다.