장애인 단체 관계자 등 의견 청취

제도기반 마련·통합 건강관리 구축

건강주치의·지역 재활병원 등 추진

|

12일 이스란 복지부 제1차관은 서울 양천구 이대목동병원을 방문해 장애친화 산부인과와 장애인 의료기관 이용편의 지원 사업 추진 현황을 점검하고, '제1차 장애인 건강보건관리 종합계획 수립을 위한 의료전문가 간담회'를 열었다. 간담회에는 대한재활의학회, 한국장애인보건의료협의회 등 전문가들이 참석해 장애인 건강보건관리 사업 활성화와 장애 특성을 고려한 건강관리 지원 방안을 중심으로 폭넓게 의견을 나눴다.

이 차관은 "장애인이 차별 없이 건강한 삶을 누리기 위해서는 정부의 지원뿐 아니라 의료현장의 적극적인 참여가 필수적"이라며 "오늘 간담회에서 제시된 의견을 검토해 실효성 있는 종합계획 마련에 최선을 다하겠다"고 말했다.

복지부는 지난 10일 '제1회 장애인 건강보건관리 종합계획 수립을 위한 장애계 간담회'를 열고, 장애인 건강 전략 수립에 필요한 당사자 의견을 청취했다. 주요 장애인 단체 관계자들은 자유 토론 형식으로 장애인 건강권 보장을 위한 의견을 제시했다.

복지부가 장애인 건강권에 집중하는 것은 '장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률'에 따라 첫 종합계획을 수립 중이기 때문이다. 복지부는 올해 안에 장애인 건강보건관리 종합계획을 확정해 발표할 예정이다. 이를 통해 장애인 건강권 보장을 위한 제도적 기반을 마련하고, 의료·돌봄·재활을 통합한 건강관리 체계를 구축한다는 구상이다.

복지부의 종합계획 수립은 2015년 '장애인건강권법' 제정 이후 10년 만이다. 법적 근거가 마련돼 있었음에도 논의가 지연되다가, 2023년 복지부 내 '장애인건강과'가 신설되면서 본격 추진이 가능해졌다. 그동안은 '장애인 건강검진기관 지원' '장애친화 산부인과 운영 지원' 등 개별 사업만 운영돼 왔으며, 통합적 전략은 부재한 상태였다.

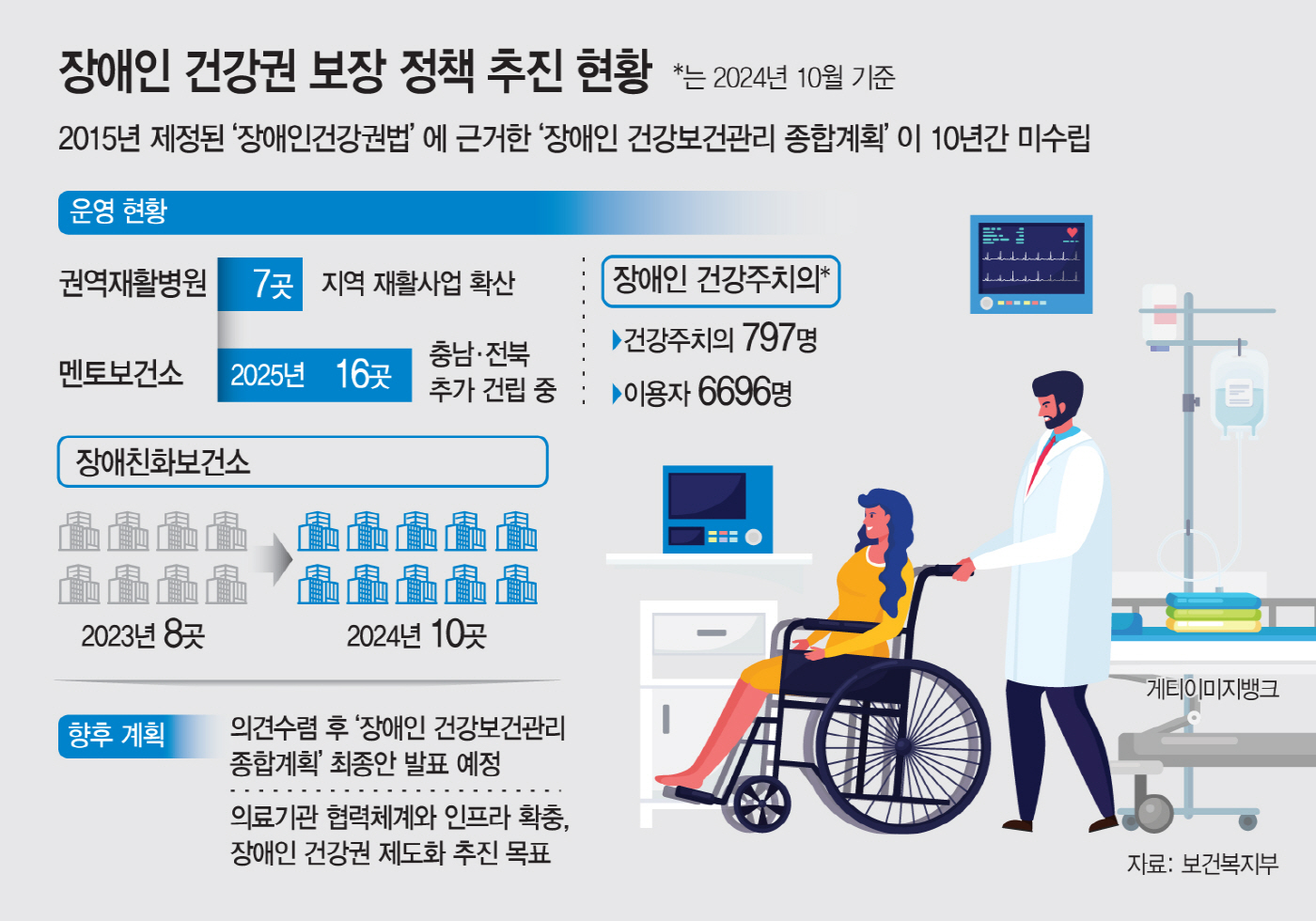

이 같은 상황 속에서 장애인 건강정책은 그간 부진한 평가를 받아왔다. 복지부가 발표한 주요 정책부문 자체평가 결과에 따르면 '장애인 건강권 보장·의료접근성 제고 사업'은 총 15개 부진사업 중 하나로 꼽혔다. 의료기관과의 협의 부족, 인력과 예산의 한계 등으로 실효성을 확보하지 못한 것이다. 실제 지난해 10월 기준 장애인 주치의 797명이 6696명의 장애인을 담당하고 있다.

이에 따라 복지부는 장애인보건의료센터와 보건소를 연계한 의료·복지 통합건강보건관리 사업, 장애친화 산부인과, 건강주치의, 권역별 재활병원 등을 중심으로 사업을 추진 중이다. 서울 관악구 등 16개 보건소를 '멘토 보건소'로 지정해 지역사회 중심 재활사업 우수사례를 확산하고 있으며, 장애친화보건소는 2023년 8개소에서 지난해 10개소로 확대됐다. 권역재활병원은 현재 7개소가 운영 중이며, 충청남도와 전북특별자치도에 추가 건립이 진행되고 있다.

박종혁 한국장애인보건의료협의회 이사장은 '장애인 통합돌봄을 위한 장단기 추진방안'을 제시하며 "현재 국민건강보험통계, 국민건강영양조사, 지역사회건강조사, 국가암통계 등 주요 건강통계에서 장애 구분 항목이 포함되지 않아 정책 기초자료가 미흡하다"며 "국가승인통계 전반에서 장애 변수 포함이 필요하다"고 강조했다.