떨어지는 주가에 고민 커지는 KB금융, ‘자사주 카드’ 꺼내나

|

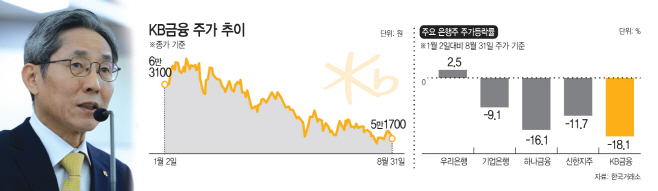

올초 7만원대 문턱까지 올라섰던 KB금융 주가는 지난달 5만원대 밑으로까지 떨어졌다. 7개월 만에 20% 가까이 주가가 떨어지며 금융 ‘대장주’ 자리도 위태로운 상황이다. 라이벌 신한지주와의 시가총액 격차도 1조원 수준으로 좁혀지면서 ‘리딩뱅크’ 수성에 각별한 의지를 보이고 있는 KB금융의 발등에 불이 떨어졌다.

전문가들은 하반기 실적 둔화 우려에 모멘텀의 부재로 당분간 주가가 지지부진한 흐름을 이어갈 것으로 보이는 만큼 KB금융이 주주가치 제고 방안을 내놓을 가능성이 높다고 관측한다.

2일 한국거래소에 따르면 KB금융 주가는 올해 들어 18.1% 하락해(8월31일 종가 기준) 은행 평균 하락률인 10.5%를 큰 폭 상회하며 은행내 가장 저조한 주가수익률을 기록했다.

시총 기준 2위인 신한지주는 11.7%, 하나금융은 16.1%, IBK기업은행은 9.1% 하락했으며 우리은행만 유일하게 2.5% 올랐다.

은행주가 전반적으로 부진한 데다 실적 약발도 들지 않는 모습이다. KB금융은 올해 상반기 1조900억원 규모의 순이익을 내며 호실적을 기록했음에도, 주가는 하락세를 거듭하고 있다. 지난 1월 24일 당시 28조원이 넘었던 KB금융의 시총은 8월 31일 기준 21조6164억원으로 쪼그라들었다. 금융업종 시총 2위인 신한지주(20조6751억원)와의 격차도 연초 5조원 이상에서 1조원 미만으로 좁혀져, 대장주 자리도 위협받고 있다.

문제는 하반기 주가 반등을 기대하기 어렵다는 점이다. 실적 둔화, 증시 침체 등의 우려가 발목을 잡고 있어서다. 주주가치 제고 방안이 나올 수밖에 없다는 주장에 힘이 실리는 배경이기도 하다. 최정욱 대신증권 연구원은 “실적 개선, M&A 효과, 자사주 매입 등의 이벤트성 요인들이 거의 소진되면서 주가 상승의 새로운 모멘텀이 없다는 인식이 영향을 미치고 있다”며 “KB금융이 주가를 부양할 수 있는 현실적인 방법은 자사주밖에 없다는 점에서 조만간 자사주 추가 매입을 실시할 가능성이 높다”고 전망했다.

다만 KB금융 측은 신중한 모습이다. KB금융 관계자는 “주주가치 제고방안 등을 다양한 측면에서 모색하고 있다”며 “시점 등도 보고 있는 중”이라고 조심스러운 입장을 내비쳤다. 내부적으로도 조율해야할 문제가 많은 상황이다. M&A 등의 불씨가 여전히 살아있는 만큼, 자본 활용 계획에 변동이 여지가 있기 때문이다. 시장에서는 KB금융이 생명보험사 인수에 나설 가능성이 크다고 판단한다.

특히 자사주는 M&A 후 계열사 인수를 마무리하는 과정에서 쓰는 등 다양하게 사용할 수 있는 비장의 ‘카드’인 만큼 자사주 매입은 사측에도 여러모로 이익이다. 앞서 KB금융은 자사주를 활용해 KB손해보험과 KB캐피탈을 완전 자회사로 편입한 바 있다. 2016년 2월(3000억원 규모)과 8월(5000억원 규모), 두 차례의 신탁계약으로 취득한 자사주 2155만주 가운데 444만주를 지난해 7월 KB손보·KB캐피탈 주주에게 주식 교환의 대가로 이전하며, 완전자회사 편입을 완료했다. 자본도 넉넉하다. KB금융의 보통주자본비율은 14.6%로 타 금융지주 및 은행에 비해 높다.

반면 자사주 매입에 대해 회의적인 시각도 많다. 주가 상승 효과가 미미하다는 것이다. 금융권 관계자는 “자사주를 매입해 소각하지 않는 이상 주가 제고 효과는 크지 않을 가능성이 높다”며 “또 작년 11월에 발표한 자사주 매입 기간은 올해 11월까지로, 이를 중첩해서 진행할 필요가 있는 지에 대해서도 반드시 생각해봐야 할 것”이라고 말했다. KB금융은 지난해 11월에도 주가 안정을 위해 3000억 원의 자사주 취득을 결정했다. 2016년 이후에만 세 번에 걸쳐 자사주를 매입했다.

많이 본 뉴스

연예가 핫 뉴스

오늘의 주요뉴스

- 텅빈 145만채, 범죄 스며든다…빈집에 드리운 그림자

- 선관위 총장 子 ‘세자’로 불려…만점 준 면접위원은 측근

- ‘이철규 비토론’ 확산…與 원내대표 선거일 3→9일로 연기

- “증원 금지 해달라” 의대생 낸 가처분 신청 법원서 기각

- 尹, 이르면 내주 취임 2주년 기자회견…대통령실 준비 착수

- 대검 “이원석 검찰총장 뇌물수수 의혹은 허위”…계좌 보니

- 1000가구 대단지도 ‘0건’…씨마른 매물에 전셋값 또 들썩

- “AI 시대, 물 들어오는 D램”…삼성·SK, HBM 주도권 경쟁

- 검찰, ‘수면제 대리 처방’ 혐의 연예기획사 대표 재판행

- 병원 ‘셧다운’ 없다…정부 “교수 일부휴진, 전면중단 없어”

![[빈집에 드리운 그림자] 텅빈 145만채…‘범죄’ 스며든..](https://img.asiatoday.co.kr/webdata/content/2024y/04m/29d/20240429010016341_77_50.jpg?c=202405010330?1)

![[포토]고창청보리밭축제 옛 고향의 향취로 ‘북적’](https://img.asiatoday.co.kr/webdata/content/2024y/04m/30d/20240430010017227_77_50.jpg?c=202405010330?1)