‘증여세 폭탄’ 피하기 위해 ‘정공법’ 택해

|

조 회장이 오너 4세들의 지분율 확대 과정에서 ‘증여세 폭탄’을 피하기 위해 미리 조금씩 주식을 매입하는 ‘정공법’을 택했다는 분석이다. 과거 오너일가가 지분을 보유한 비상장사를 만든 후 지주회사와 합병하는 방식으로 지분을 확대한 사례가 많았는데, 이제는 이 방법도 쉽지 않다.

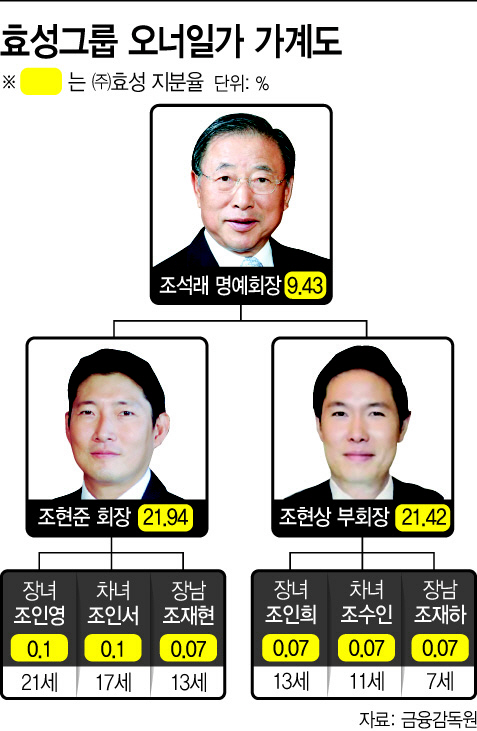

보유 지분을 직접 넘겨주자니 60%에 달하는 증여세 부담도 크다. 조 회장 역시 부친 조석래 명예회장의 지분(9.43%)을 놓고 고민이 깊다. 이날 기준 조 명예회장의 지분가치는 1800억원에 달하고, 이에 따라 1000억원 규모의 세금 부담이 발생하기 때문이다. 효성 4세들이 미성년자 때부터 조금씩 지분을 늘리는 배경이다. 배당금 등으로 주식을 추가 매입하면서 미래의 증여세 부담을 덜고 있는 셈이다.

11일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 조 회장의 세 자녀와 조 부회장의 세 자녀는 지난달 30일 ㈜효성과 효성첨단소재, 효성티앤씨, 효성화학 주식을 장내매수했다.

조 회장 자녀 3인은 ㈜효성 3631주를 사들였다. 4세들 중 유일하게 성인인 장녀 조인영(2002년, 21세)씨가 1211주를, 17세인 조인서(2006년)씨와 13세 장남인 조재현(2012년)씨는 각각 1210주씩 매입했다. 조 부회장 자녀인 조인희(2010년, 13세)씨와 조수인(2012년, 11세)씨, 조재하(2015년, 7세)씨도 각각 ㈜효성 주식 1210주, 총 3630주를 사들였다.

이들 6인은 효성첨단소재와 효성티앤씨, 효성화학 주식도 매입했다. 효성첨단소재의 경우 207주씩 총 1242주를 샀고, 효성티앤씨는 각각 240주씩 총 1440주를 매수했다. 효성화학은 조인영씨가 414주를, 나머지 5인은 413주를 확보했다.

조 회장의 막내아들 조재현 씨와 조 부회장의 자녀 인희·수인·재하씨가 ㈜효성을 제외한 계열사 주식을 사들인 것은 이번이 처음이다. 이들이 주식을 매입한 계열사들은 지난해 괄목할 만한 호실적을 기록한 곳들이다.

이번 오너 4세들의 계열사 지분 매입에는 지난해 12월 30일 종가 기준(9만4700원) 총 29억원 가량을 투입한 것으로 추산된다. 1인당 약 5억원 규모인 셈이다. 대부분 미성년자인 오너 4세들이 지분을 사들일 수 있는 건 부친의 증여, 기존 보유한 ㈜효성 배당금, 주식 매매를 통한 차익금 덕분이다.

이번 지분 매입은 증여를 통해 이뤄졌으며, 이 외에도 매년 수천만원에서 1억원에 가까운 배당금 수입을 얻기도 한다.

주가 상승 후 지분 매각으로 차익을 챙긴 적도 있다. 조 회장의 두 자녀는 10세가 되기 이전 효성의 주식을 각각 3710주, 3910주 취득했다. 당시 주당 2만6790원, 2만1325원이었던 주식을 2010년 주당 11만원에 팔아 3억원이 넘는 차익을 챙겼다. 그 후 주가가 떨어진 2012년 주당 5만6000원대에 9880주를 다시 매입했다.

효성 오너 4세들은 앞으로도 배당 등을 활용해 꾸준히 지분 매입에 나설 것으로 전망된다.

효성 관계자는 “4세들의 이번 지분 매수는 경영권 승계를 염두에 둔 사전작업이라기보다는 단순 증여 개념이다”며 “3개월 내에 증여세 신고를 할 예정”이라고 설명했다.