유일 비교기업 카뱅 부진 걸림돌로

대출규제 강화 여파로 전망치 하락

증시 호황에도 공모가 하향 유력

|

케이뱅크는 공모 희망가격 밴드를 낮출 것으로 전해진다. 증시 호황임에도 불구하고 국내 유일한 티어(비교기업)인 카카오뱅크의 주가 하락이 결정적 요인이다. 공모가 밴드 산정 시 비교기업의 PER(주가수익비율) 등을 반영하는데 카카오뱅크 주가가 현재 공모가보다 40% 이상 낮고, 주가 흐름도 계속 하향세를 걷고 있기 때문이다. 케이뱅크는 이번 IPO를 앞두고 공모가를 낮춰 수요예측 흥행과 향후 주가 상승에 초점을 맞출 것으로 예상된다.

23일 금융권에 따르면 케이뱅크는 이달 중 거래소에 상장예비심사를 청구할 예정이다. 상장 주관사는 NH투자증권, 삼성증권으로 2022년과 2024년에 이어 세 번째 IPO 도전이다. 케이뱅크는 작년 IPO 준비 당시 기관투자자 수요예측에서 부진한 성적을 받으면서 시장 상황 악화 등을 이유로 철회했다.

하지만 올해는 상황이 다르다. 코스피 지수가 사상 최고치를 경신하며 증시 호황이기 때문에 상장 도전에는 적격인 시기다.

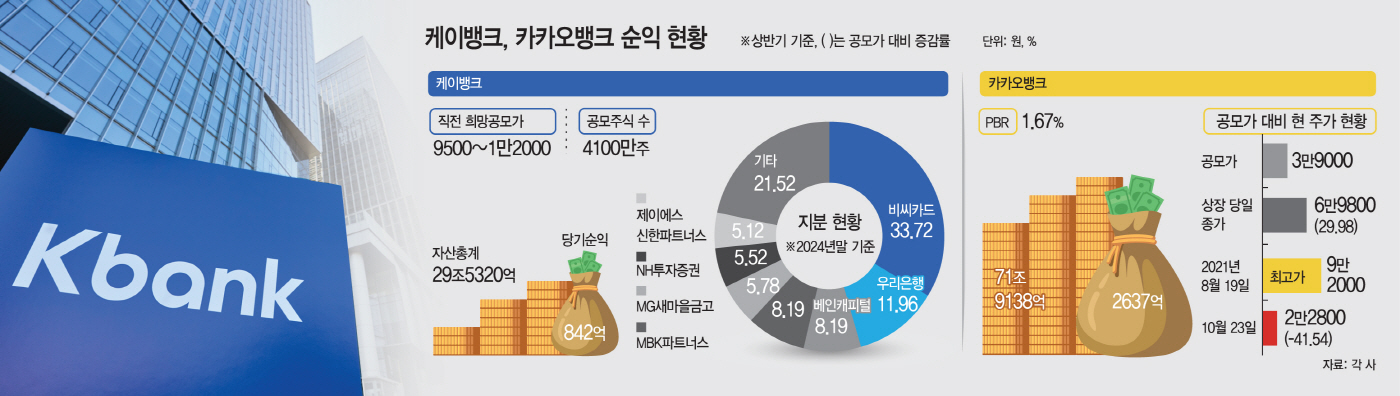

문제는 국내 유일한 비교기업인 카카오뱅크의 주가 하락세다. 카카오뱅크는 2021년 8월 당시 공모 희망가 최상단인 3만9000원에 주식시장에 입성해, 당일 29.98% 오르며 따상(공모가 대비 2배 이상 상승)을 기록했던 바 있다. 상장 2주 만에 최고가(9만2000원)를 경신했으나 이후부터 줄곧 내리막길을 걷고 있다. 작년 8월에는 1만원대까지 떨어졌다가 현재 2만원대에 머무르고 있다. 이날 카카오뱅크 종가는 2만2800원으로 공모가 대비 41.54% 하락한 수준이다.

비교기업인 카카오뱅크의 부진에 케이뱅크의 고민도 깊어지는 모양새다. 카카오뱅크의 올 상반기 순이익은 2637억원으로 케이뱅크(842억원)와 3배 이상 차이가 나는 데다가 자산총계도 40조원가량 격차가 벌어져있기 때문이다. 카카오뱅크가 케이뱅크보다 순익과 자산 모두 상위에 위치해 있지만 주가가 2만원대에서 계속 하락하고 있다는 점은 케이뱅크의 이번 공모가를 낮추는 가장 큰 요인이다.

증권가에선 카카오뱅크의 주가가 앞으로 더 하락할 가능성이 있다고 보고 있다. 시장금리 하락과 대출 규제 등으로 올 3분기 순이익 전망도 어두운 상황이기 때문이다. 강승건 KB증권 연구원은 "가계대출 규제 지속으로 대출 성장 전망치 하향, 추가적 가계대출 규제 가능성 존재 등으로 올해 이익 전망치를 5.2% 하향한다"면서 목표주가도 2만8000원으로 기존 대비 15.2% 하향 조정했다.

케이뱅크 내외부에서도 이번 IPO를 앞두고 공모가를 하향 조정해야 한다고 보고 있다. 작년 케이뱅크가 희망한 공모가격도 업계선 고가 산정 논란이 있어서다. 당시 케이뱅크는 9500원~1만2000원으로 공모가를 산정했었다. 현재 비상장주식시장에서 케이뱅크는 8550원을 기록 중이며, 지난 3개월간 평균치도 8625원 수준이다. 케이뱅크 측은 증시가 호황이지만, 비교기업들의 주가 부진으로 예년 수준처럼 공모가를 산정하긴 어려운 상황이라고 전했다.또한 공모가는 낮추되, 향후 기업가치를 올려 공모가보다 높은 주가 흐름을 보여주는 것이 오히려 FI들과 주주들에도 도움이 될 것이란 설명이다.

케이뱅크 관계자는 "비교기업군인 카카오뱅크의 주가 상황에 신경을 쓸 수밖에 없다"며 "공모가 산정은 확정되진 않았지만, 최대한 시장 상황에 맞춰 준비할 예정"이라고 밝혔다.