정의용 외교 "중, 공세적 당연...한국에 강압적 아냐"

정 장관, 대북제재·종전선언 주장, 바이든 행정부와 다르고 북중 입장에 가까워

|

'국빈 방문'으로서는 상상할 수 없는 홀대를 받았다. 문 대통령은 도착 당일 베이징(北京)을 비운 시진핑(習近平) 국가주석은 물론 중난하이(中南海·최고 지도부 거처)를 지킨 리커창(李克强) 국무원 총리조차 못 만났다.

공항에서 베이징 시내로 가는 길에 태극기도 내걸리지 않았다. 그 이후 아프리카 어느 소국 정상의 방중 때 그 나라 국기가 나부낀 광경과 대비된다.

문 대통령은 다음날 시 주석을 만날 때까지 '혼밥'을 했다. 청와대가 서민 행보라고 '자찬'한 베이징 영빈관 댜오위타이(釣魚台) 인근 식당은 특별히 상징적 의미가 있는 곳이 아니었고, 문 대통령의 '깜짝 방문' 후에도 명소가 되지 못했다. 문 대통령은 당초 시 주석이 찾아 유명해진 서민형 식당을 방문하려 했으나 중국 측이 난색을 표한 것으로 알려졌다.

|

장관들과 정의용 당시 청와대 국가안보실장 등 수행원들은 문 대통령의 뒤를 바짝 따라붙어 중국 측 경호원들의 제지를 면했지만 우리 측 기자단이나 특파원들은 곳곳에서 제지당했다. 이 과정에서 일어난 어이없는 사태가 기자폭행 사건이다. 현장의 청와대 언론담당 최고 책임자는 '중국 측에 강력히 항의하겠다'고 했지만 아무런 후속 소식을 들은 바 없다.

|

중국 측 홀대는 한국의 고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 도입 때문으로 보였다. 하지만 시 주석이 문 대통령에게 '앞으로 사드 문제를 거론하지 않겠다'고 명시한 이후에도 한국 측 고위인사에 대한 홀대는 이어졌다.

문 대통령 특사 자격으로 방북 및 방미 결과를 설명하기 위해 방중한 정의용 실장은 시 주석의 옆자리가 아니라 앞에 앉았다. '대면 보고'를 하는 모양새였다.

|

마이크 폼페이오 당시 미국 국무부 장관은 시 주석과 나란히 앉았다. 이를 두고 베이징 외교가에서는 한국이 홍콩 내지 중국의 일개 성(省)급 위치로 격하됐다는 평가가 나왔다. 1997년 홍콩 반환 후 후진타오(胡錦濤) 주석 시대에는 홍콩 행정장관의 좌석이 후 주석과 동등한 자리였으나 시진핑 시대에는 시 주석에게 업무 보고를 하는 형태로 변했다.

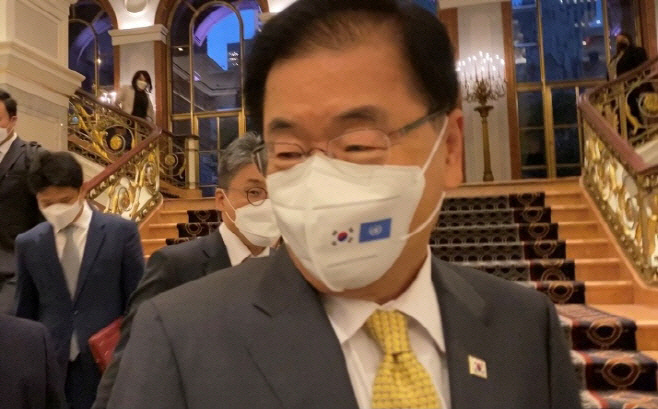

4년 전 베이징 특파원 시절의 기억을 더듬고 자료를 뒤적여 본 것은 최근 미국 뉴욕을 방문한 정의용 외교장관의 발언 때문이다.

정 장관은 22일 미국외교협회(CFR) 초청 대담회에서 20년 전과 다른 중국이 '공세적(assertive)'인 것은 당연하다고 했다. 그다음 날 특파원단 간담회에서는 자신에 대해 '중국을 대변한다'고 보도한 국내 언론을 향해 '서운한 마음'이라며 중국은 한국에 '강압적(coercive)이지 않다'고 말했다.

CFR 대담회에서 '나의(my) 대통령'이라고 칭한 문 대통령이 4년 전 방중 당시 겪은 굴욕쯤 대범하게 넘어가려는 걸까. 하지만 2000년 마늘 분쟁, 한한령(限韓令·한류 제한령) 등 2017년 이래 현재진행형인 사드 문제에 따른 보복 조치, '3불(사드 추가배치 불가·미국 미사일방어체제 불참·한미일 군사동맹 불가)' 등 일방적 태도의 중국에 대해 "강압적이지 않다"는 그의 해석에

동의하기 어렵다.

중국 공산당 내 서열 25위 이하, 국내에서는 몸을 낮추는 정 장관의 카운터파트 왕이(王毅) 외교담당 국무위원 겸 외교부장이 유독 한국에 대해 강경한 발언을 쏟아내는 것엔 아예 눈을 감는 것 같다.

|

한국전쟁 종전선언과 대북제재에 대해서 역시 바이든 행정부 대신 중국과 북한 측에 가까운 관점을 보였다.

정 장관은 특파원 간담회에서 4·27 판문점 선언에서 합의한 종전선언은 주한미군이나 유엔사 지위에 영향을 미치지 않는다고 했다.

|

종전선언과 주한미군 문제는 결코 무관할 수 없다. 그게 북한과 중국의 공식 입장이자 실제다.

시 주석과 김 위원장은 2018년 6월 19~20일 베이징 3차 정상회담에서 정전협정이 평화협정으로 전환될 경우 주한미군 주둔은 필요 없어진다는 데 의견을 같이하면서 향후 평화체제 구축 상황에 구축 상황에 따라 도널드 트럼프 당시 미 대통령에게 주한

미군 철수를 촉구하기로 하고, 이를 위해 북·중이 전략적으로 협력해 가기로 했다고 일본 아사히(朝日)신문이 보도했다.

그해 5월 7~8일 다롄(大連) 2차 북·중 정상회담에서도 '시 주석이 김 위원장에게 6·12 싱가포르 미·북 정상회담에서 주한미군 철수 또는 축소를 요구하라고 제안했다'는 말이 베이징 외교가에 돌았다.

|

속내와 대외적 명분이 너무 다르면 논리가 뒤엉키고 말 또한 꼬이기 마련이다. 정 장관의 발언은 토대가 허술한 건물이 작은 충격에 무너지듯 불가피하게 터진 사고에 가까워 보인다. 속내와 명분을 일치시키거나 더 정교한 논리를 개발하지 않으면 난관은 계속될 것이다.