| | 1 | |

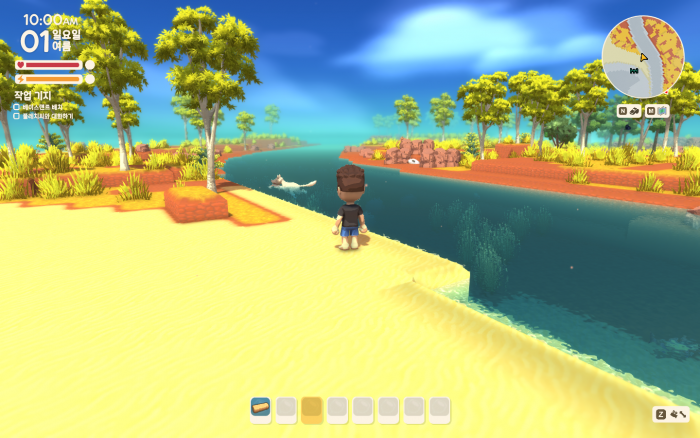

‘딩컴(Dinkum)’은 요즘 게임 시장에서 보기 드문 느긋한 게임이다. 어디로 가야 할지, 뭘 해야 할지 아무도 강요하지 않는다. 그냥 섬 한가운데 텐트 하나 세워두고 알아서 살아가라고 등 떠밀 뿐이다. 그런데 이상하게, 이 방임에 가까운 자유가 꽤 괜찮다. 아니, 꽤나 좋다.

지난 4월 23일 스팀에 정식 출시된 딩컴은 오픈 월드 생존 제작 시뮬레이션 장르다. 이름만 보면 딱딱하게 들리지만, 막상 게임을 시작해보면 따뜻한 감성이 가득한 ‘힐링’에 가깝다.

◆ 섬에 던져진 플레이어, 살아남는 방법은 오직 '자기 방식'뿐 | | 1 | |

게임은 캐릭터 커스터마이징부터 시작된다. 헤어스타일과 피부색, 의상을 고르고 나면, 삭막한 도시를 떠나 한적한 섬으로 이동한다.

길잡이 역할을 맡은 ‘플레치 할머니’가 부두에서 플레이어를 맞이하고, 여기서부터 모든 선택은 본인의 몫이다.

| | 1 | |

베이스캠프를 어디에 설치할지, 무얼 준비할지, 누구를 마을에 정착시킬지까지 강제되는 것은 아무것도 없다. 오히려 초반엔 아무런 명확한 목표가 없기 때문에 당황하기도 했다. 하지만 이 막막함을 견디고 나면 딩컴의 진짜 매력이 보인다.

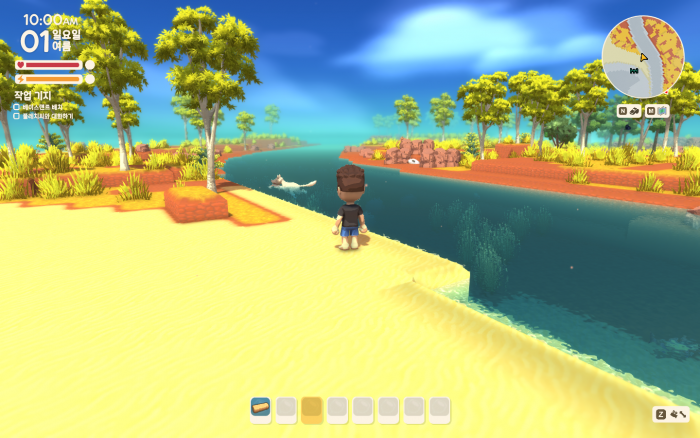

초반엔 체력이 너무 약해서 돌 하나 부수는 것도 느리며, 먹을 것도 열약한 수준이라 생존 게임이라지만 ‘이래도 되는 건가’ 싶을 정도였다. 하지만 사냥, 채광, 벌목 등 자격증을 하나씩 해금하고, 농사와 낚시를 병행하면서 서서히 리듬을 찾게 된다.

◆ 힐링이 전부가 아니다, 의외로 고강도 생존의 맛 | | 1 | |

딩컴은 보기보다 꽤 생존 게임답다. 섬 곳곳에는 악어, 들개 같은 위험한 동물들이 돌아다니고, 이들을 피해가거나 사냥해야 한다. 고급 장비를 마련하기 전에는 낡은 장비 하나 들고 우물쭈물 싸우거나, 아니면 도망치는 게 일상이다.

먹거리 수급도 까다롭다. 요리하지 않은 열매나 생고기만으로는 기력이 쉽게 바닥난다. 기력이 떨어지면 광질도, 벌목도, 낚시도 제대로 못 한다. 일단 고기를 구워먹을 수 있을 때까지 버텨야 한다.

더 재미있는 건, 섬의 생태계 자체가 살아 있다는 점이다. 강가에서 악어가 물고기를 사냥하고, 들개 무리가 새를 쫓아다닌다.

| | 1 | |

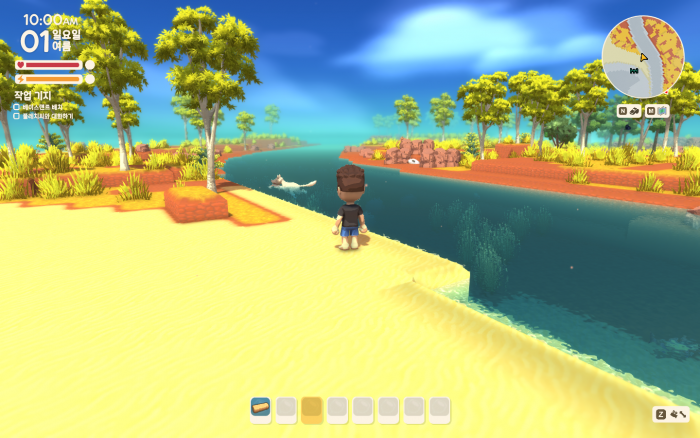

딩컴은 베이스캠프만 잘 세웠다고 끝나진 않는다. 본격적인 재미는 마을을 키우는 데 있다. 방문객들이 하나둘 섬을 찾아오고, 이들에게 상점 부지를 마련해주고, 새 주민을 받아들이면서 작은 공동체가 만들어진다.

잡화점을 시작으로 다양한 시설들이 하나씩 세워지면서 섬은 점점 활기를 띤다. 하지만 이 과정이 절대 쉽지는 않다. 건물 하나 옮기는데도 딩크(게임 머니)가 왕창 들어가고, 하루 종일 나무를 베고 광물을 캐야 겨우 목표를 이룰 수 있다.

결국 딩컴은 느긋한 겉모습과 달리 ‘노가다’가 꽤 많은 게임이다. 단순 노동을 견디지 못하면 중도 포기할 가능성도 있다.

| | 1 | |

딩컴은 다른 이용자의 섬에 방문해 최대 6명이 협동 플레이를 할 수 있는 멀티 플레이를 지원한다. 각자 역할을 나누면 더욱 빠르게 성장할 수 있겠지만, 강요하지 않는 자유야말로 딩컴이 원하는 정체성일지도 모른다는 생각이 든다.

딩컴은 분명 아쉬운 부분도 있다. 익숙해지기 전까지는 ‘뭘 해야 하지?’ 싶은 막막함이 크다. 무한한 자유를 주지만 그 자유가 때로는 플레이어를 길 잃게 만들기도 하기 때문.