|

27일 연합뉴스 등에 따르면 전날 화재가 난 전산실은 국정자원이 자체 운영하는 프라이빗 클라우드 환경인 'G-클라우드 존'으로, 이 구역의 재난복구(DR·Disaster recovery) 시스템은 서버 DR과 클라우드 DR 두 가지가 모두 필요한 환경이다. 그러나 국정자원은 서버의 재난복구 환경은 갖춰져 있지만 클라우드 재난복구 환경은 구축이 완료되지 않은 상황이었던 것으로 파악됐다.

대규모 클라우드 운영체계인 탓에 똑같은 환경을 갖춘 '쌍둥이' 클라우드 시스템을 지역적으로 떨어진 곳에 갖춰놓고 화재 등 재난 상황이 벌어졌을 때 같은 기능을 맡도록 하는 서비스 이중화(백업) 체계가 필요했는데, 이것이 제대로 이뤄지지 않았던 것이다. 재난복구 시스템이 서버 DR로 절반 정도만 갖춰져 있다 보니 정부 시스템 다운이라는 속수무책 상황이 벌어진 것으로 분석된다. 과거 '카카오 먹통' 사태 당시 판교 데이터센터 운영 관리 도구가 이중화되지 않아 대규모 장애가 벌어졌던 문제와 유사한 사례다.

행정안전부(행안부) 관계자는 "대전·대구·광주 3개 센터로 이뤄진 국정자원 센터 가운데 대전·광주는 재해복구 시스템이 일부 구축됐지만 필요 최소한 규모도 있고 스토리지(저장)만 있거나 백업만 있는 것도 있다"며 "각 시스템 별로 재난복구 시스템 가동 여부는 확인해봐야 한다"고 했다.

국정자원 대전 본원은 공주 센터와 클라우드 이중화하는 작업이 계획됐지만 예산 문제 등으로 진척이 늦어졌던 것으로 전해졌다. 또 2005년 설립된 대전 본원은 건축 연원 20년 이상으로 노후화 문제도 있어 국정자원은 올해 초 클라우드 재난복구 시스템 구축의 세부 방안을 내놓고 5년 내 순차적 이전 계획을 수립해 내년부터 상세 컨설팅 작업에 들어갈 계획을 세웠던 것으로 알려졌다.

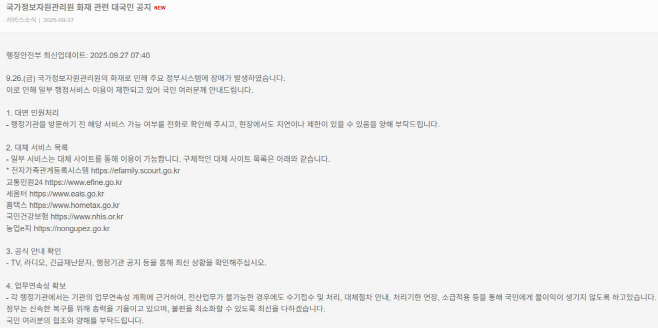

이처럼 국가 전산망 기능이 마비 상태에 빠지면서, 현재는 민간 플랫폼 네이버가 대국민 공지의 대안 창구로 이용되고 있는 상황이다.

행안부는 이날 공지를 통해 다수 행정서비스 이용이 제한되고 있다고 확인하며 네이버 공지를 통해 국민 행동요령을 안내했다. 민간 플랫폼을 활용해 정부의 대국민 공지를 전달하는 유례없는 상황이 발생한 것이다.

네이버는 국내 포털서비스 1위 사업자로 그간에도 국가 재난 상황에서 각종 정보 등을 제공하는 재난 포털 역할을 수행해 왔다. 호우 등의 상황에서는 기상청 특보를 비롯해 시간별 날씨 등 정보를 실시간 제공하고, 행안부 국민재난안전포털과 연동해 전국의 재난문자 현황 등을 전달하고 있다.

다만 정부 전산망이 마비 상태에 빠져 민간 사업자 포털을 대안으로 이용하는 상황에 대해서는 서버 이중화 등 기본적인 재난 대비 시스템 미비에 대한 지적은 불가피할 전망이다. 특히 3년 전 '카카오 먹통' 사태로 민간 사업자에 대해서도 다중화 클라우드 서버 구축 등 대비책 마련이 요구된 상황에서, 정작 규제기관인 정부가 손을 놓고 있다가 불능 상태에 빠진 만큼 비판을 피하기는 어려울 것으로 보인다.

네이버는 정부 전산망 마비라는 초유의 사태가 닥친 만큼 필요한 요청에 적극 협조하겠다는 방침이다. 네이버 관계자는 "전례없는 상황이 발생한 만큼 정부의 요청에 적극 협조할 방침"이라고 전했다.