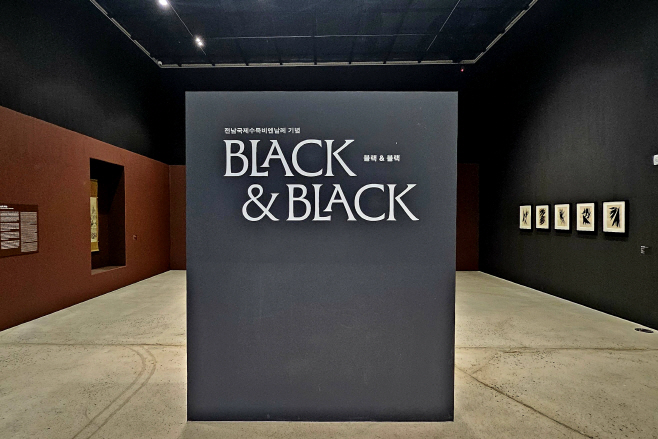

| 01 | 0 | | 전남도립미술관 전시 'BLACK & BLACK' 입구 전경. / 사진 전형찬 선임기자 |

|

광양 전남도립미술관에 들어서면 공기가 달라진다. 벽면을 채운 먹빛의 농담과 짙은 캔버스의 블랙이 서로의 밀도를 조정하며 한층 고요한 리듬을 만든다. 전시 'BLACK & BLACK'은 색채가 아니라 사유의 농도를 다루는 전시다. 전남국제수묵비엔날레를 기념해 마련된 이번 기획은 동아시아 수묵 남종화와 1950년대 서구 블랙 회화를 한자리에서 제시한다. 동일한 블랙이라는 색이 서로 다른 시대와 문화 속에서 어떤 조형 언어와 철학적 의미를 형성해 왔는지 비교해 볼 수 있는 구성이다.

전시 기획의 사유적 배경에는 프랑수아 청의 관점이 언급된다. 그는 저서 'Le Vide et Le Plein'에서 블랙을 단순한 어둠으로 보지 않고 생명과 빛을 품은 여백으로 설명한다. 동양 수묵에서 먹빛은 농담의 차이를 통해 기의 흐름과 생명력을 드러낸다. 여백은 결핍이 아니라 형상이 호흡하고 머무는 공간이다. 반면 서구에서 블랙은 물질성, 표면의 질감, 제스처의 흔적이 강조되며 추상 회화의 실천을 통해 새로운 조형 언어로 자리한다. 이번 전시는 이러한 차이를 대립적으로 배치하기보다는, 같은 블랙이 서로 다른 미학적 관점에서 어떤 역할을 담당해 왔는지를 비교할 수 있도록 한다.

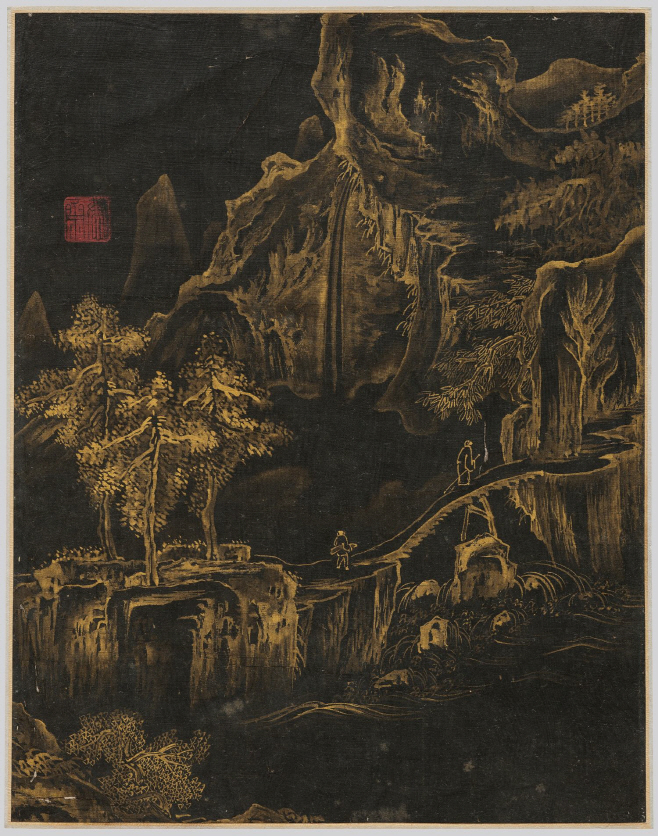

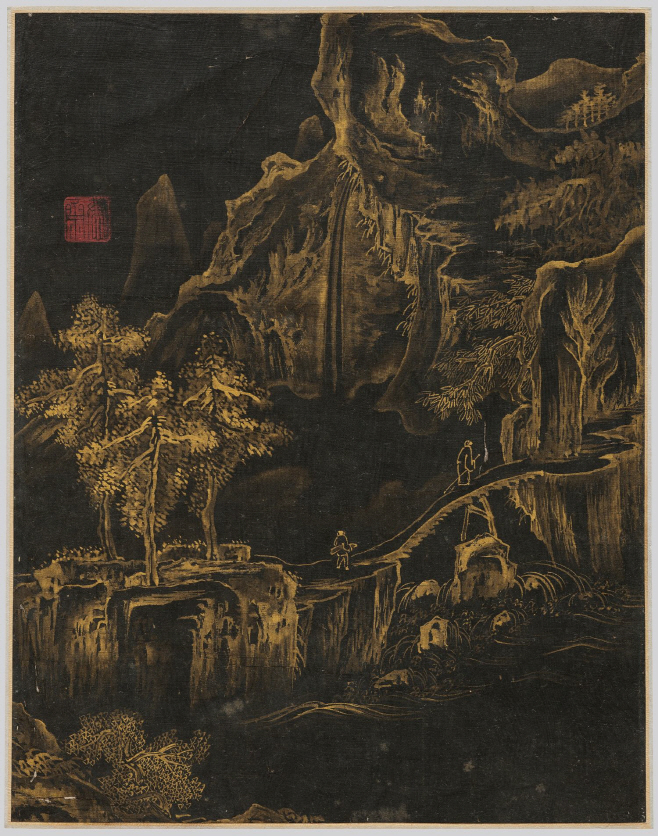

| 002 | 0 | | 공재 윤두서, '윤두서필 산수도', 조선 후기, 비단에 금니. 국립중앙박물관 소장. / 전남도립미술관 제공 |

|

전시는 먼저 공재 윤두서의 작업에서 출발한다. 윤두서는 조선 후기 사실주의 회화의 선구자로 평가된다. 그는 관념적 산수나 신선 이미지를 벗어나, 현실의 풍경과 일상을 주의 깊게 기록했다. 특히 '윤두서필 산수도'는 먹빛 전체를 화면에 두고 그 위에 산세를 드러내며, 먹을 단순한 색의 도구가 아니라 사유의 공간으로 확장하는 방식을 보여준다. 그의 작업은 실학적 정신과 연결되며, 남종화의 문맥 속에서 사실주의적 전환을 촉발했다는 점에서 중요한 의미를 가진다.

이 흐름은 소치 허련에서 또 한 번 구체화된다. 허련은 전라남도 진도를 기반으로 활동하며 남도 자연의 정서를 남종화의 문법으로 체계화한 인물이다. 그는 추사 김정희를 사사하고 귀향 후 운림산방에서 창작과 제자 양성에 힘썼다. 거친 갈필과 절제된 담채, 운무가 감도는 화면은 남도의 자연을 단순한 풍경이 아닌 정서적 세계로 옮겨 놓는다. 이 화맥은 허형, 허건, 허백련으로 이어지며 남도 수묵의 중요한 기반으로 작동했다.

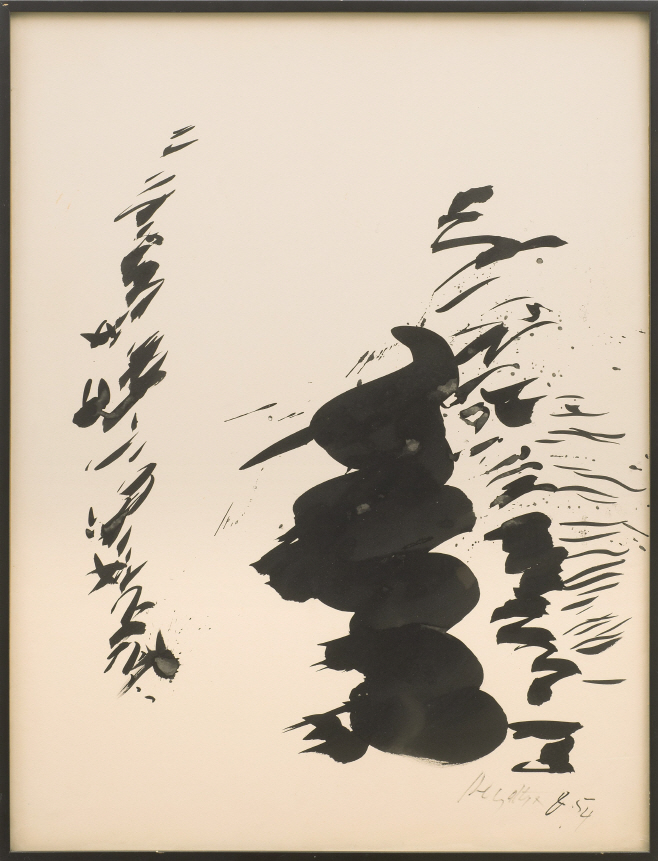

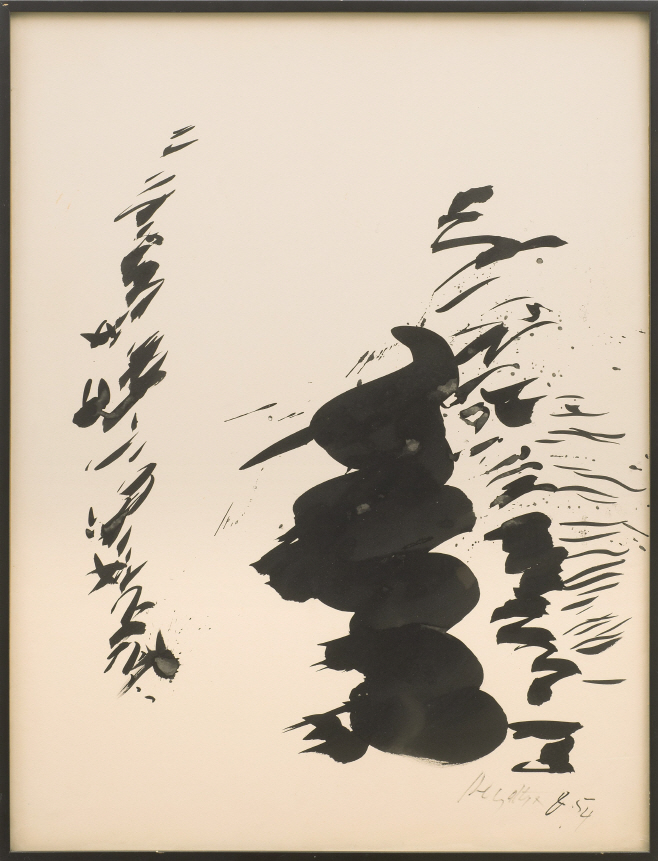

| 003 | 0 | | 피에르 술라주, '회화', 1985, 캔버스에 유화. 국립현대미술관 소장. / 사진 전형찬 선임기자 |

|

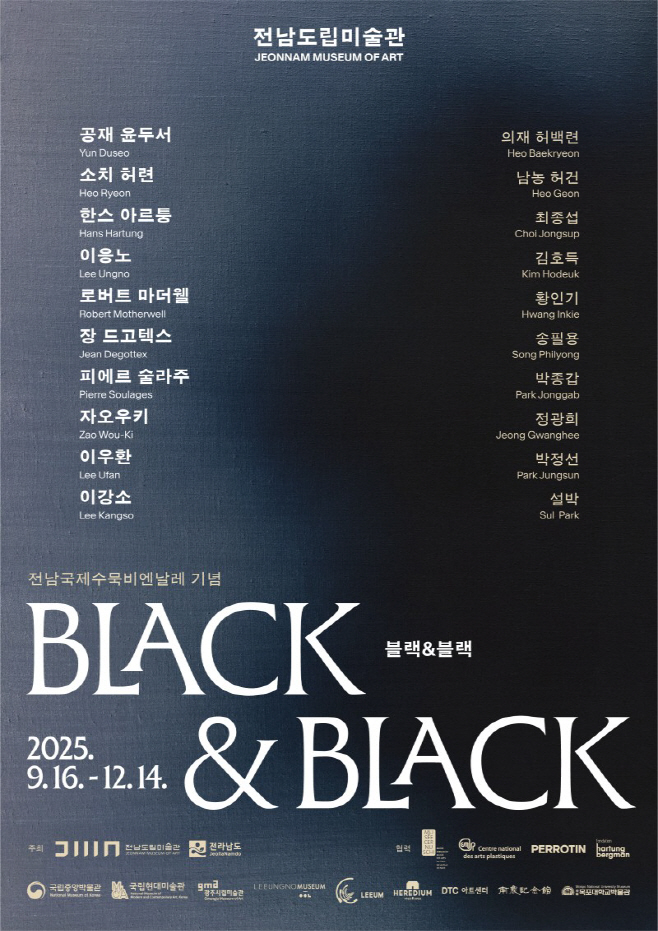

전시는 이어 서구의 블랙 회화를 소개한다. 피에르 술라주는 빛과 표면의 반사를 탐구하며 검정의 물성을 화면 위에서 조율했다. 한스 아르퉁은 전후 시대의 정서를 제스처와 선의 흔적으로 번역하며 앵포르멜을 대표하는 작가로 자리한다. 장 드고텍스는 문자와 기호를 단순화해 동양 서예와 연결되는 선적 표현을 보여주었으며, 로버트 마더웰은 철학과 정치·역사적 맥락을 회화적 추상으로 연결하는 작업을 선보였다. 이들 작가의 작업은 블랙이 감정이나 무의식의 표출, 혹은 사유의 구조를 드러내는 매개로 기능할 수 있음을 보여준다.

이우환, 이응노, 이강소의 작품은 동양 서체 전통을 기반으로 하면서 각기 다른 방식으로 추상적 조형 언어를 전개해 온 과정으로 연결된다. 이우환의 화면은 행위의 흔적과 정적인 여백이 긴장을 이루고, 이응노는 문자의 형태를 해체해 의미의 층위를 확장한다. 이강소는 여백을 화면의 구조로 다루며 먹빛이 머무는 시간을 시각화한다. 이들의 작업은 동양적 사유와 현대 추상의 조형 언어가 상호 배치될 수 있는 가능성을 보여준다.

이번 전시에는 남도의 현대 수묵 작가군도 함께 참여한다. 최종섭, 송필용, 박종갑, 설박은 전통 수묵의 정신을 유지하면서 화면의 구성과 붓의 속도, 물성과 농담의 변화를 통해 표현을 확장한다. 김호득과 정광희는 서체적 필획과 회화적 장면의 관계를 실험하며, 황인기와 박정선은 수묵의 물성을 동시대 회화 문법 안에서 해석하는 방식을 시도한다. 이들은 전통과 현대, 지역과 세계를 잇는 연결 축으로서 전시의 구조를 넓힌다.

| 004 | 0 | | 장 드고텍스, '무제', 1954, 종이에 먹. CNCITY 마음에너지재단 소장. / 전남도립미술관 제공 |

|

'BLACK & BLACK'은 남도 수묵의 역사와 서구 블랙 회화의 흐름을 나란히 제시하는 방식으로, 서로 다른 미학적 배경을 지닌 작업들이 공존할 수 있는 지점을 탐색한다. 전시 공간은 작품의 시대적 간극을 부각시키기보다는 관람자가 블랙을 여러 층위로 해석할 수 있도록 유도한다. 여백, 붓의 속도, 화면의 질감, 제스처의 흔적은 서로 다른 시대와 지역을 지나면서도 공통된 감각으로 이어진다.

이번 전시는 남도 수묵이 전통의 재현에 머무르지 않고 동시대적 감각 속에서 해석되고 있음을 살펴볼 수 있는 자리다. 블랙은 화면에서 사라지는 색이 아니라, 사고가 머물고 시선이 쌓이는 공간으로 기능한다. 먹빛이 종이 위에 스며들고 번지는 과정은 정적 속에서도 미세한 움직임과 호흡을 드러낸다. 관람자는 그 시간의 흔적을 따라가며 화면이 품은 여백과 농담의 깊이를 체감하게 된다. 'BLACK & BLACK'은 블랙을 색채가 아닌 하나의 사유 방식으로 바라볼 수 있는 경험을 제시한다. 전시는 12월 14일까지 전남도립미술관에서 열린다.

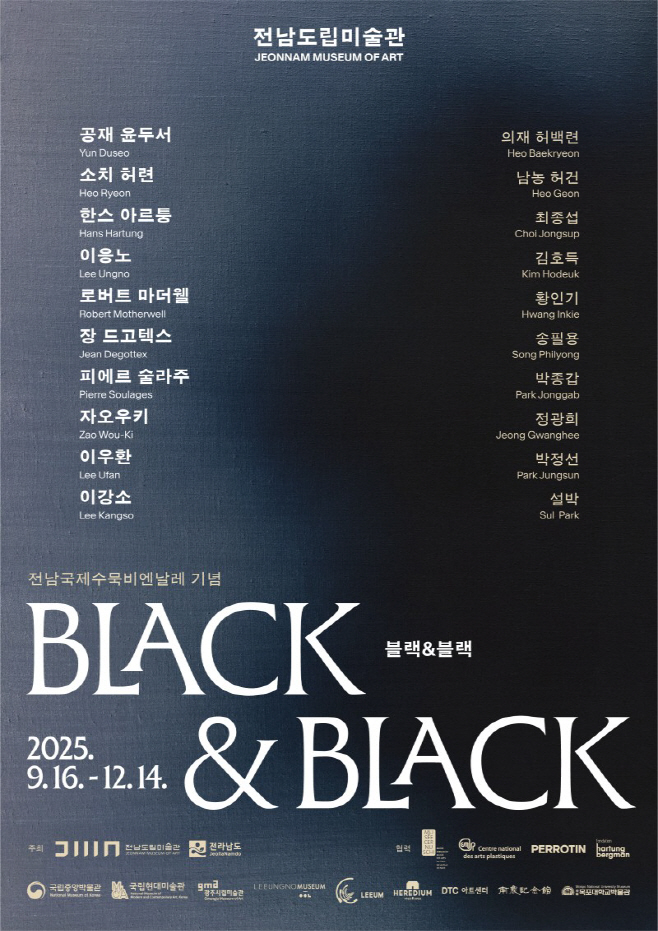

| 05 | 0 | |

|