△ 한국 방산, 수출 대국 되려면 구조 혁신 시급

|

K2 전차, K9 자주포, FA-50 경공격기, 이지스 구축함과 장보고급 잠수함까지, 완제품 무기 체계의 수출 실적은 연일 사상 최고치를 경신하고 있다.

하지만 이면을 들여다보면, 우리 방산업계의 구조적 취약성이 고스란히 드러난다.

국산이라고 포장된 무기들의 핵심 부품은 대부분 외산에 의존하고 있기 때문이다.

K-방산의 주요 수출 제품인 FA-50 경공격기의 경우 다수의 미국산 주요 부품이 포함되어 있으며, 특히 핵심 동력·전자·무장 시스템 상당 부분이 미국 기업에 의존하고 있으며, 대표적인 주요 부품과 공급사는 다음과 같다.

|

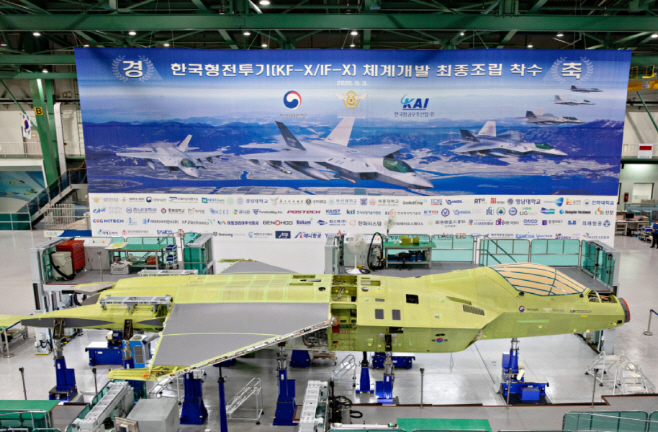

그러나 항공산업 전문가들은 향후 KF-21 차세대 전투기 개발을 통해 확보된 기술이 FA-50 개량형에 적용될 경우, 점진적 국산화 비율은 높아질 수 있다고 전망하고 있다.

반면 미국 방위산업은 정반대다.

미국은 세계 최대 무기 수출국이지만, 실제로는 전차나 전투기 같은 완제품보다 부품과 핵심 기술에서 막대한 수익을 거둔다.

미국 방위산업의 진짜 경쟁력은 전차나 전투기 같은 완제품이 아닌 핵심 부품과 기술 플랫폼에 있다.

아날로그디바이스(ADI), 텍사스인스트루먼트(TI), 자일링스, 마이크로칩, 테레다인, 머큐리시스템즈(Mercury Systems), 크라토스(Kratos Defense & Security Solutions), 커티스라이트(Curtiss-Wright Defense Solutions), L3해리스, 시에라네바다(Sierra Nevada Corporation (SNC)) 등은 고신뢰 반도체, 전자전 장비, 센서, AI 분석 플랫폼 등 전략 기술을 공급하며 미 국방 수익 구조를 떠받친다.

이들 기업은 군수용 RF칩, 위성통신 모듈, 방사선 차폐 반도체, 전자파 대응 장비 등 분야에서 독점적 지위를 확보하고 있으며, 제품 단가도 민수용 대비 수십~수천 배에 이른다.

미국 국방부는 이들의 기술을 기반으로 글로벌 공급망을 장악하고, 고부가가치 영역에서 지속적인 기술우위를 유지하고 있으며, 민간 기업들이 군수용 반도체, 센서, 인공지능(AI) 분석 플랫폼을 통해 막대한 국방 예산을 집행하고 있다.

특히 국방용 반도체는 '군수 프리미엄'이 붙는다.

예를 들어 민간용 RF(무선주파수) 모뎀칩은 수십 센트에 불과하지만, 같은 기술이 미사일이나 전투기의 사격통제 시스템에 들어가면 단가가 수천 달러까지 뛴다.

국방 특수 수요, 고내열성·고신뢰성 요건, 인증 조건 등이 붙으며 기술 독점력이 극대화되기 때문이다.

이처럼 미국 방산기업은 단순 제조가 아닌 기술 소유권과 알고리즘 기반 플랫폼 중심으로 국방 수익을 설계한다.

'무기 제조업'이 아니라 '기술 기반 정보전 플랫폼' 사업자로 진화한 셈이다.

그 결과 미 국방부는 록히드마틴, 보잉, 레이시온 같은 제조사 외에도 팔란티어 같은 빅데이터 분석 플랫폼 기업에 매년 수억 달러 규모의 계약을 집행한다.

하지만 한국의 방산 구조는 이와 다르다.

KF-21 보라매 전투기는 자체 개발이라고는 하지만 핵심적인 항전장비와 반도체 모듈 상당수를 미국·유럽 업체에 의존하고 있다.

K2 전차와 K9 자주포 역시 일부 전자 장비와 탐지 센서는 독일, 이스라엘 등에서 수입된다.

국산 무기체계의 90% 이상이 외산 부품에 기대고 있으며, 특히 국방용 반도체의 경우 99.2%가 외국산이라는 통계도 있다.

이 때문에 K-방산의 완제품 수출이 늘어도 핵심 기술 로열티는 외국으로 빠져나가고, 고부가가치 시장 진입도 어려운 구조다.

방위산업의 체질 개선 없이는 '가성비' 위주의 단기 수출은 지속 가능하지 않다는 지적이 나온다.

|

전문가들은 방산 수출 대국에서 기술 주권국으로 도약하려면 '기술 내재화'가 매우 중요하다는 것이다.

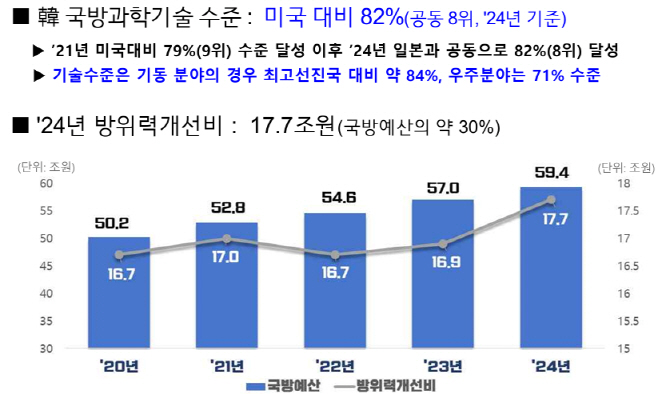

특히 무인장비, 장거리&저피탐공중, 해저작전, 복합무기통, Machine Learning & AI, 인간-기계협동, 자율기계등 방산 분야에 집중적인 국방예산 투입이 절실하다고 강조 하고 있다.

한국의 강소기업 중 일부는 이러한 변화의 싹을 틔우고 있다.

예컨대 무선 해킹 탐지 장비를 개발한 (주)지슨이나, 전자파·고주파 인증기술을 가진 (주)에이치시티는 고부가 부품 기술로 방산 수출 경쟁력을 뒷받침하고 있다.

그러나 이러한 사례는 여전히 소수에 그치며, 시스템 반도체, 전술 AI, 군용 통신칩, 광센서 등 다수의 전략 분야는 외국 기업이 절대적 우위를 점하고 있다.

정부 차원의 제도 개편도 필요하다. 현재의 방산 정책은 대부분 '완제품 체계 개발'에 초점이 맞춰져 있어 부품 기업의 역할이 제한적이다.

방위사업청은 '부품 국산화 R&D 지원 사업'을 확대하고 있지만, 단가 경쟁에서 밀리는 중소기업이 지속적으로 개발을 이어가기에는 한계가 있다.

산업통상자원부와 방위사업청은 최근 '국방소부장(소재·부품·장비)' 육성 로드맵을 발표했지만, 기업들이 체감할 수 있는 기술 수요 예측과 판로 지원이 부족하다는 지적이 여전하다.

미국처럼 민군 기술 공유, 국방용 인증 체계의 민간 개방, 군수 AI·빅데이터 클라우드 조달 확대 등이 병행돼야 한다는 목소리도 커지고 있다.

방산 강국의 진짜 힘은 눈에 보이는 전차나 함정이 아니라, 그 속을 움직이는 '기술 소유권'에 있다.

'껍데기 국산, 알맹이 외산'이라는 냉혹한 현실을 극복하지 못한다면, K-방산의 글로벌 도약은 허상에 그칠 수밖에 없다.