배우 최종원과 연출 김철리의 시선으로 되살아난 현대인의 고립된 초상

반복된 삶의 굴레 속, 벗어나지 못한 존재들이 남긴 침묵의 무대

|

작품은 작은 물류창고에서 시작된다. 자앙과 기임, 두 창고지기는 정해진 절차에 따라 상자를 받고, 분류하고, 내보내는 일을 수십 년째 반복하고 있다. 상자 안에 무엇이 들었는지는 중요하지 않다. 규칙을 따르는 자앙과, 규칙보다는 여유와 즐거움을 추구하는 기임은 성격도, 일하는 태도도 다르지만 한 공간에서 오랜 시간을 함께 보낸다. 겉보기에 단조로운 이들의 일상은, 반복과 고립, 단절과 순응이라는 상징으로 점차 무게를 더해간다.

자앙은 자신의 방식이 '옳다'고 믿으며 기임을 설득하고, 미스 달링과의 관계도 끊기를 권한다. 반면 기임은 창고 밖 세계에 대한 기대를 품고 있는 인물로 묘사된다. 이들 사이에 개입하는 인물이 바로 트럭기사의 딸, 미스 달링이다. 이름부터 우스꽝스러운 이 캐릭터는 모든 창고지기들과 관계를 맺으며 삶의 활기를 불어넣는 존재처럼 보이지만, 한편으로는 또 다른 무질서이자 욕망의 표상으로도 읽힌다. 기임은 그녀와 함께 창고를 떠나고, 자앙은 홀로 남는다. 그리고 마지막 장면, 자앙 앞에 놓인 북어대가리의 눈이 그를 말없이 바라보는 장면은 삶과 고립, 자기 확신과 허무의 간극을 묵직하게 압축하며 강한 인상을 남긴다.

이번 공연에서 가장 주목할 부분은 등장인물의 나이다. 초연 당시 자앙과 기임은 사회적 중추를 이루는 40대 인물로 설정되었지만, 이번 무대에서는 60~70대 노년층으로 재설정됐다. 김철리 연출은 이 지점을 작품 재해석의 핵심으로 삼는다. "중년의 삶이 반복되는 노동과 감정의 마모를 보여주었다면, 노년의 삶은 그것에서 빠져나오지 못한 채 굳어버린 상태에 가깝다"고 말하며, 이번 무대를 통해 "벗어나고자 했지만 결국 벗어나지 못한 자들의 초상"을 그려보고자 한다고 밝혔다.

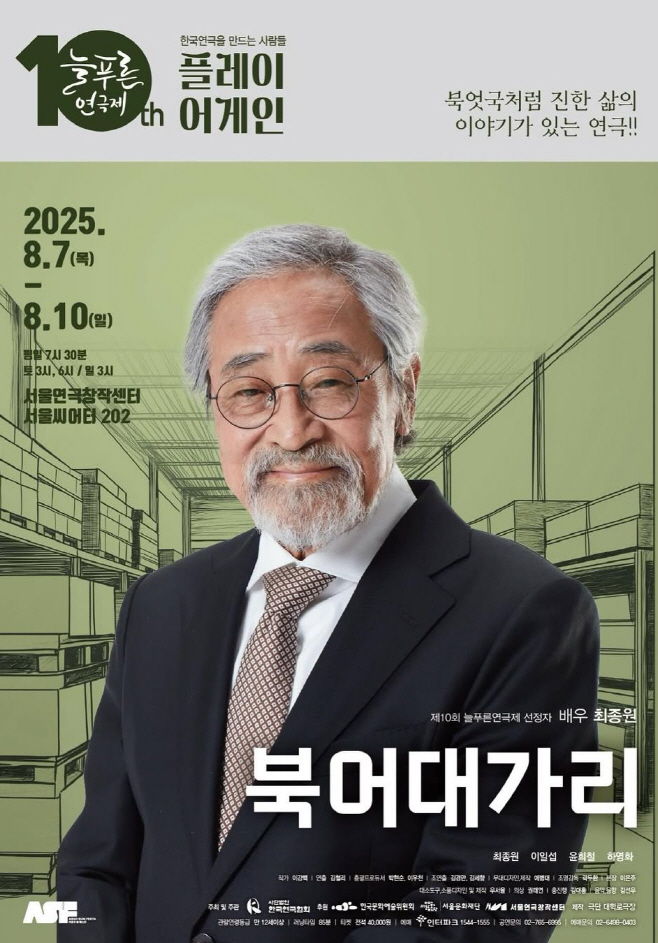

기임 역을 맡은 최종원 배우는 이번 늘푸른연극제가 선정한 대표 배우로, 이번 공연을 통해 다시금 관객과 만난다. 1970년대 연극 무대에 데뷔한 그는, 오랜 시간 영화, 드라마, 연극을 넘나들며 폭넓은 활동을 펼쳐왔다. 또한 연극배우 권익 향상과 연극교육 제도 도입에 앞장서며, 연극계 안팎에서 지속적인 영향력을 발휘해왔다. 이번 무대는 단순히 한 인물의 연기가 아닌, 그가 살아온 예술가로서의 궤적이 담긴 시간으로도 읽힐 수 있다. 자앙 역을 맡은 이일섭 역시 풍부한 이력을 지닌 연극배우로, 두 베테랑 배우의 호흡은 작품의 핵심을 더욱 단단하게 채워줄 것으로 기대된다.

이번 공연에서는 원작의 희비극적 성격을 유지하되, 대사의 구조를 현대 관객의 감각에 맞게 조율했다. 군더더기를 덜어내고, 대사 간의 리듬을 살려 연극적 호흡을 강화함으로써 상징성과 풍자성을 유지하면서도 관객과의 거리감을 좁히는 방식을 택했다. 미스 달링 역의 하영화, 트럭기사 역의 윤희철 역시 출연해, 극 중 갈등과 긴장을 입체적으로 구성한다.

무대 구성은 미니멀리즘을 지향한다. 나무상자 더미로 둘러싸인 공간, 침대와 식탁, 환기통을 통해 들어오는 한 줄기 빛은 단순하지만 강력한 폐쇄감을 불러일으킨다. 이 공간은 단순한 창고를 넘어, 일종의 '세계'로 기능하며, 인물의 내면과 고립된 정신세계를 시각화하는 장치로 작동한다. 조명은 무대 뒤편과 통로, 천장 조명 등을 활용해 시간의 흐름과 정서를 표현하며, 조명감독 곽두환의 세심한 설계가 장면마다 뚜렷한 질감을 만들어낸다.

제작은 극단 대학로극장이 맡았으며, 연출 김철리를 비롯해 무대디자이너 예병대, 조명감독 곽두환, 의상 권태연, 분장 이은주, 음악감독 김선우 등 각 분야에서 활동 중인 베테랑 창작진이 참여한다. 늘푸른연극제를 통해 소개되는 이번 공연은 한국연극협회가 주최하고, 한국문화예술위원회와 서울문화재단, 서울연극창작센터가 후원한다.

늘푸른연극제는 만 70세 이상 원로 예술인들이 중심이 되어 참여하는 국내 유일의 연극 축제로, 단순한 회고나 복원에 머물지 않고 이들이 현재 어떤 예술을 창작하고 있는지를 동시대의 무대 위에서 조명한다. '기록'이 아닌 '현재형 예술'로서의 가치를 지닌다는 점에서, 연극계 원로들의 삶과 예술이 관객에게 살아 있는 언어로 전달되는 특별한 장이다.

올해로 10회를 맞은 이 축제는 연극사적으로도 의미 있는 작품과 배우를 선정해 그들의 예술세계를 집중적으로 조명해오고 있으며, 이강백 작가의 '북어대가리'는 그 흐름 속에서 선정된 작품이다. 이번 무대는 단지 과거의 문제작을 재현하는 데 그치지 않고, 노년에 접어든 배우들의 몸과 시선, 지금 이 시대의 감각으로 텍스트를 다시 구성하는 과정을 통해 새롭게 탄생한다. 반복되는 삶의 구조 속에서도 끝내 벗어나지 못한 인물들의 고립과 내면을, 노년의 눈빛으로 마주하게 되는 시간. '북어대가리'는 그런 시선을 관객의 자리까지 조용히 건네고자 한다.

이번 무대가 관객에게 어떤 감정으로 남을지는 저마다 다를 수 있겠지만, 한 가지 분명한 건 이 작품이 여전히 유효한 질문을 던지고 있다는 점이다. 지금 우리는 어떤 공간에 머물고 있으며, 그곳에서 정말 벗어난 적이 있었는가. 창고를 지키던 자앙처럼, 우리 역시 삶이라는 이름의 반복 속에 머물고 있는 것은 아닌지. 말없이 놓여 있는 북어대가리처럼, 이 질문은 조용하지만 깊은 시선으로 우리를 바라보고 있다.

|