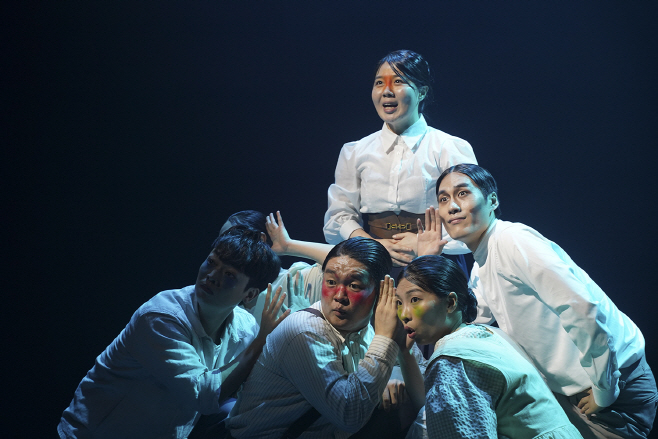

뜨거운 고백과 차가운 거절 사이, 그들이 남긴 것은 부서진 마음뿐

감정은 놀이가 될 수 있을까… 고전이 묻는 사랑의 윤리학

|

이 연극은 단순히 '옛사랑의 고백'이나 '귀족 청춘들의 연애담'을 그리는 데 멈추지 않는다. 그것은 사랑의 기만과 자존심, 진심과 오해가 만들어낸 한 편의 정념극이자, 인간 관계의 가장 섬세한 결을 탐구하는 정교한 심리 드라마다. '사랑으로 장난치지 마라(On ne badine pas avec l'amour)'라는 제목이 암시하듯, 이 극은 사랑이라는 이름으로 자행되는 감정의 놀이가 결국 얼마나 잔혹한 결과를 낳는지를 서늘하게 보여준다.

|

페르디캉 역시 단순한 구애자는 아니다. 그는 진심을 드러내다가도 카미유의 냉정한 태도에 상처를 입고, 점차 자존심과 허영심에 휘둘린다. 결국 그는 로제트를 감정의 도구로 이용하기로 결심한다. "그녀를 진심으로 사랑하는 것은 아니지만, 그 애는 나를 사랑하고 있어"라는 뉘앙스를 품은 그의 행동은, 상황을 걷잡을 수 없는 파국으로 몰아간다.

이 장면부터 극은 급격히 어두워진다. 사랑이 '장난'으로 변질되고, 로제트는 자신이 도구로 쓰였음을 뒤늦게 깨닫는다. 그녀는 "나는, 나는 당신이... 저를 사랑한다고 생각했어요…"라고 절규하듯 내뱉으며, 무대 한가운데서 정면을 응시한 채 울음을 터뜨린다. 객석은 숨을 죽인다. 로제트는 단순한 조연이 아니라, 감정의 무지와 욕망이 낳은 가장 큰 희생양으로 그려진다.

극의 후반, 카미유는 드디어 자신의 감정을 인정하려 하지만 이미 모든 것이 늦어버린 뒤다. 그녀는 절망에 가까운 목소리로 삶을 포기할 듯한 독백을 남긴다. "나는 이제 아무것도 느낄 수 없어요. 아무 의미도 없어요…"라는 말은 직접적이진 않지만, 감정의 파국을 암시한다. 이를 지켜본 페르디캉은 무릎을 꿇고 고개를 떨군 채 긴 침묵에 잠긴다. 이는 "우린 삶과 죽음을 장난삼아 다뤘다"는 뉘앙스의 자기 고백처럼 읽힌다. 두 사람은 마침내 서로를 이해하게 되지만, 그 대가는 너무나도 큰 상처다.

|

|

무대 구성은 절제된 미니멀리즘 안에 상징성과 감정의 흐름을 자연스럽게 담아냈다. 양병환의 무대디자인은 단순한 구조 속에서도 공간의 긴장과 변화를 암시적으로 보여주며, 배우의 움직임과 함께 무대의 의미가 확장되도록 설계되었다. 조명(홍문화·신예정)은 장면의 분위기와 인물의 감정선을 섬세하게 따라가며, 때로는 명확한 대비로 인물의 내면을 강조하고, 때로는 부드러운 조도로 정서를 감싸 안는다. 음악(이빛나)과 안무(전소담)는 대사 사이의 여백을 채우며, 인물 간의 관계와 감정을 시적으로 풀어내는 요소로 작동했다.

|

|

카미유 역의 염서현은 처음에는 차디찬 신념으로, 후반에는 절절한 고백으로 인물을 구성하며, 수도원의 규율과 인간적인 감정 사이에서 혼란스러워하는 여인의 초상을 절절하게 표현했다. 그녀가 마지막에 토해낸 대사, "전 이제 살 이유가 없습니다"는 단지 감정의 포화가 아니라, 사랑이라는 감정 자체에 대한 심연의 질문으로 다가왔다.

로제트를 연기한 손지인은 극의 또 다른 키를 쥔 인물로, 사랑받기보다는 이용당하는 순진한 인물에서 점차 자아의 목소리를 갖는 존재로 변모한다. 그녀의 서사는 고전극에선 보기 드물게 '하층 여성의 목소리'를 무대 중심으로 끌어올리는 데 성공하며, 계급과 성별, 감정의 소외라는 이중 구조를 드러낸다. 이 외에도 브리댄느 신부 역의 이호준, 블라쥐스 선생 역의 이정희 등 조연들의 정교한 연기가 전체 극의 긴장과 해학을 조율하며 감정의 여백을 채웠다.

연극 '장난삼아 연애마소'는 단순한 복고적 고전 재현이 아니다. 그것은 고전 속에 숨겨진 질문을 오늘의 언어로 다시 말하고, 다시 묻는 용기 있는 시도다. 사랑은 언제나 진지해야만 할까? 아니면 장난처럼 시작된 감정도 결국 진심으로 자라날 수 있는가? 이 작품은 그 어떤 결론도 제시하지 않는다. 다만, 삶과 죽음을 넘나드는 감정의 미로 속에서 끝내 진실에 다다르지 못한 이들의 비극을 보여주며, 사랑이라는 감정이 얼마나 치명적인 장난이 될 수 있는지를 담담하게 증명한다.

이야기가 끝난 후에도 마음을 붙잡는 울림이 있다.

그 사람을 사랑했던 게 맞을까? 아니면, 그저 사랑이라는 감정에 취해 있었던 건 아닐까?