| KakaoTalk_20250811_181410293 | 0 | | 사진 극단 화살표 |

|

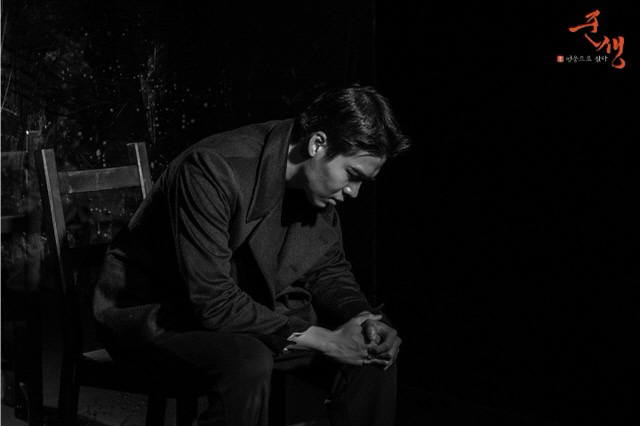

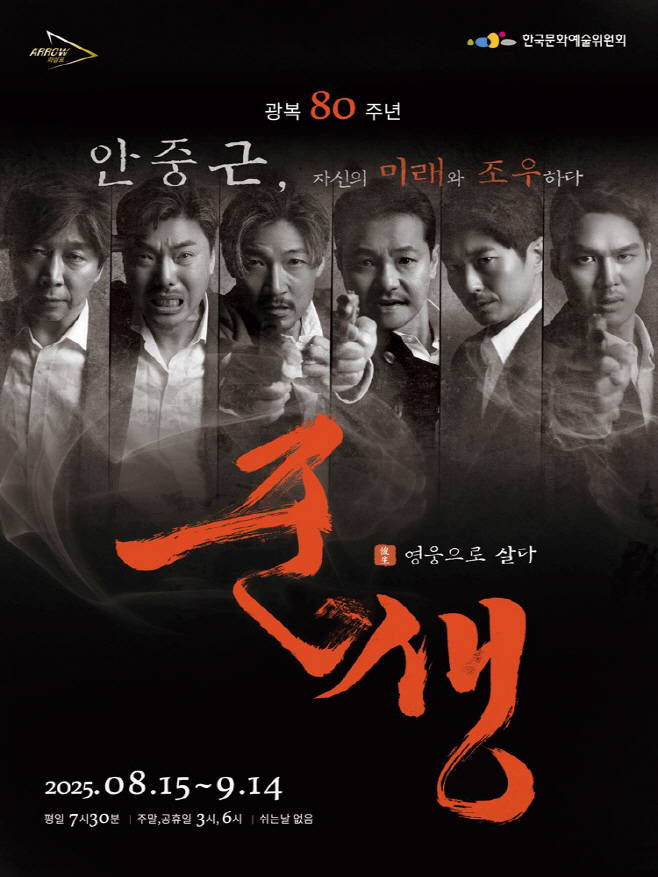

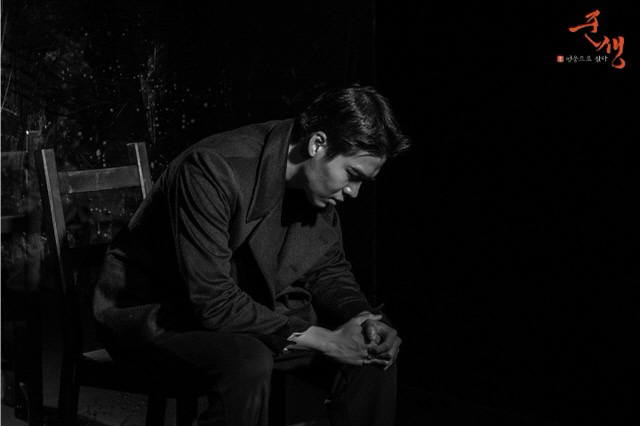

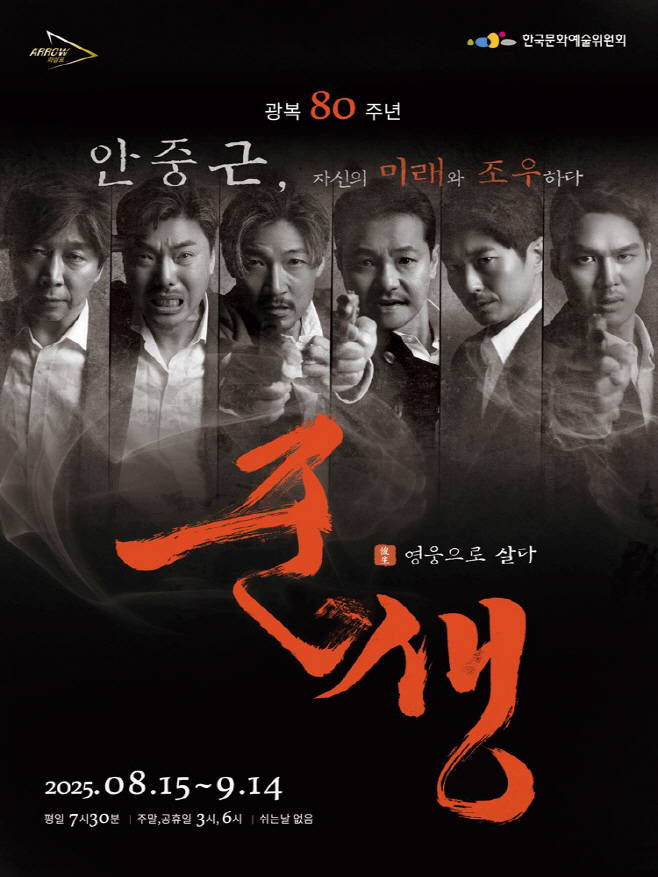

광복 80주년을 맞은 올해, 대학로가 다시 한 영웅의 이름을 부른다. 극단 화살표의 신작 연극 '준생俊生-영웅으로 살다'가 8월 15일 광복절에 개막해 9월 14일까지 씨어터쿰 무대에 오른다. 지난해 앵콜 공연에서 전석 매진을 기록하며 관객의 호응을 얻었던 이 작품은 '영웅 안중근'이라는 굳건한 이미지 뒤에 숨겨져 있던, 삶의 무게를 감당해야 했던 '인간 안중근'의 얼굴을 그린다. 영웅과 아버지, 역사와 가족, 대의와 삶의 책임 사이에서 흔들렸던 한 인간의 모습을 조심스럽게 꺼내며, 결론보다 질문을 앞세운다.

이야기는 1909년 하얼빈, 이토 히로부미 저격을 앞둔 새벽에서 시작된다. 은신처로 숨어든 한 남자가 "그 한 발이 참혹한 미래를 만들 것"이라며 거사를 멈추라 한다. 그는 미래에서 온 안중근의 늙은 아들, 안준생이다. 이미 역사의 결말을 알고 있는 부자(父子)는 "영웅이어야 하는가, 아버지여야 하는가", "올바른 역사를 위해 무엇을 희생할 수 있는가"라는 물음을 두고 팽팽히 맞선다.

무대는 한 시공간에 머물지 않는다. 1907년 황해도 해주에서 1909년 하얼빈, 1939년 상하이, 일제강점기 남산 박문사, 1951년 부산까지, 40여 년의 시간을 70분 안에 압축해 종횡으로 넘나든다. 조명과 암전, 성냥개비 같은 단출하지만 상징적인 장치가 장면 전환의 축이 되어 관객을 시대의 간극 너머로 이끌고, 과장된 설명 대신 감각적인 이미지로 시간을 흘려보낸다. 역사극에서 드문 간결함과 집중력이 돋보인다.

| 02 | 0 | | 사진 극단 화살표 |

|

| 03 | 0 | | 사진 극단 화살표 |

|

연출을 맡은 정세혁은 이번 작품을 "과거·현재·미래를 비추는 거울로서의 예술"이라 설명한다. '준생'은 교과서 속 위인전이 아니라, 한 인간이 선택 앞에서 흔들리는 감정을 따라가게 만든다. 창작 과정에서 겹겹이 밀려온 "분노와 절망, 무력감, 동정, 그리고 주체할 수 없는 혼란"은 안준생의 삶을 쉽게 재단하지 못하게 하며, 우리 자신의 모습과도 겹쳐진다. 부자(父子)의 대면은 "그래서, 그날의 총성은 쏘아야 했는가"라는 질문을 현재형으로 되살리고, 분명했던 역사가 어느 순간 모호해진 지점을 관객의 눈앞에 놓는다.

'준생'은 사건의 나열보다 선택의 문턱에 선 인물들의 대립을 전면에 둔다. 암전은 단절이 아니라 사유의 간극이 되고, 불꽃처럼 켜지는 성냥개비는 숙고의 순간을 시각화한다. 과거와 미래가 공존하는 프레임 속에서 관객은 "역사는 외부의 거대한 힘이 만드는가, 개인의 단호한 한 발이 만드는가"라는 질문에 자연스럽게 다가간다. 광복 80주년이라는 시점은 이 질문에 현재적 무게를 더하며, 단순한 기념을 넘어 '누가, 무엇을, 어떻게 기억할 것인가'라는 사유로 확장된다.

무대에는 서진원, 성낙경, 공정환, 홍경인, 도지훈, 이기현, 김현진, 진초록, 곽현지, 나영아, 전민지, 진정윤이 출연해 다양한 시대와 인물을 오간다. 조명 김재경, 음향 황유성, 무대 최영광·이민재, 의상 김예은, 분장 홍채현, 기술 장영섭, 무대감독 신지철이 뒤를 받치고, 조연출 김소윤·신그린·최지원과 홍보·영상·사진·그래픽 담당진이 완성도를 높인다.

2001년 창단해 올해로 25주년을 맞은 극단 화살표는 피지컬 기반 실험, 고전의 현대적 재해석, 장르 확장, 창작극 개발 등 다양한 시도를 이어왔다. 최근에는 역사와 사회적 주제를 다룬 작품에서 실험성과 대중성의 균형을 모색하며, '준생' 역시 형식의 절제와 주제의 탐구가 만나는 지점에 놓인다.

| 04 | 0 | | 사진 극단 화살표 |

|

| 05 | 0 | | 사진 극단 화살표 |

|

이번 무대는 영웅서사의 전형을 뒤집는 데 그치지 않고, 영웅이 직면한 딜레마의 무게를 관객에게 전한다. 부자(父子)의 대화를 중심으로 "책임의 방향"을 묻는 구조는 결론을 단정하지 않고, 각자의 자리에서 감당해야 할 선택을 생각하게 한다. 암전과 정적, 작은 불빛의 흔들림은 선택의 순간을 부각시키며, 관객이 누군가의 답을 그대로 받아들이기보다 스스로의 목소리를 발견하도록 이끈다.

광복 80주년의 시점에 선 '준생'은 기념의 언어를 전면에 내세우지 않는다. 대신 "누가 기억을 말할 권리가 있는가", "그 기억은 누구의 삶을 어떻게 바꾸는가"라는 물음을 조용히 건넨다. 무엇보다 영웅을 '성인(聖人)'이 아닌 '인간'으로 바라보려는 시도는, 기억의 의미를 오늘의 언어로 다시 쓰려는 노력으로 남는다.

| 준생 포스터 | 0 | |

|