10월 12일까지 서울시립사진미술관에서 만나는 빛의 기록

다섯 사진가의 ‘시작’을 통해 다시 읽는 한국사진사

기술에서 예술로, 기록에서 실험으로 확장된 빛의 여정

|

서울시립사진미술관은 "과거의 영광을 재현하는 것이 아니라, 아직 밝혀지지 않은 순간들과 역사 속 결락을 다시 탐색한다"는 전시 의도를 밝히며, 수집·연구의 성과를 축적 삼아 한국사진사를 새롭게 읽어내려는 비평적 실천을 시도한다.

|

1929년, 광화문 빌딩 2층에서 열린 '예술사진개인전람회'는 한국인 최초의 사진 개인전이었다. 주인공 정해창은 인물과 정물을 통해 전통적인 미의식과 서구적 조형 언어가 충돌하고 어우러지는 장면을 사진으로 구현했다.

그의 여인 사진은 한복을 입은 인물들이 부채나 그네를 들고 포즈를 취한 구성을 담아냈는데, 이는 서양 회화의 초상 구도를 차용하면서도 한국적인 서정을 불어넣은 시도로 평가된다. 특히 당시 신문 2면 크기의 대형 인화, 전통 병풍 형식의 작품 연출은 전통과 기술, 회화와 사진이 맞부딪히던 시절의 미학적 긴장을 고스란히 드러낸다.

정물사진에서는 서양 문명을 상징하는 사물과 조선적 요소를 혼합해 '사진은 회화일 수 있는가'라는 질문을 던졌다. 훗날 그는 "사진은 회화일 수 없었다"는 회고를 남겼지만, 바로 그 한계 인식이 이후 세대의 미학적 실험을 자극하는 원천이 되었다.

|

1948년 임석제는 한국 최초의 예술사진 개인전을 열며, 전후 리얼리즘 사진의 서막을 알렸다. 그는 살롱풍의 탐미적 사진에서 벗어나, 노동과 현실의 현장을 정면으로 응시했다.

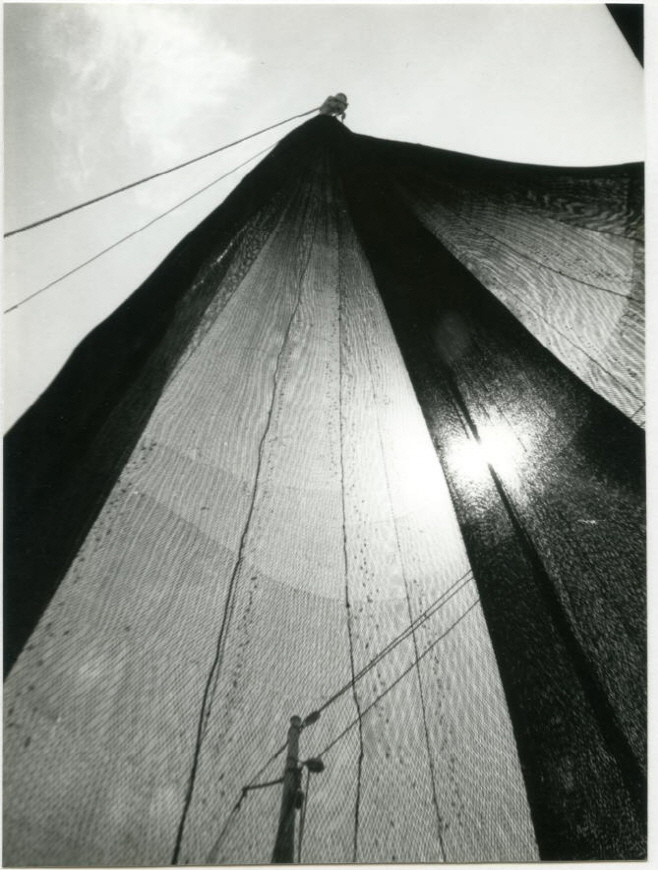

대표작 '그물과 해'는 거대한 어망을 로우 앵글로 포착해 화면 가득 펼쳐냈다. 노동자가 직접 등장하지 않지만, 도구 자체가 삶의 무게와 연대의 감정을 증언한다. 신객관주의 사진의 영향을 닮은 이 작품은, 현실을 기록하면서 동시에 조형적 긴장을 구축하는 실험이었다. 임석제의 시선은 노동자를 단순한 기록 대상이 아니라 역사의 주체로 자리매김했다는 점에서, 한국 리얼리즘 사진의 토대를 놓았다.

|

1930년대 후반 사진 활동을 시작한 이형록은 1956년 리얼리즘 사진 집단 '신선회'를 조직하며 사진계에 뚜렷한 이념을 제시했다. 전후 서민의 삶과 사회적 약자를 다큐멘터리적으로 포착한 그의 작업은 기존 살롱사진의 탐미주의와 결별하는 선언이었다.

'거리의 구두상'은 신선회의 정신을 잘 보여주는 작품이다. 간판 없는 노점의 구두와 우산, 가방을 담담히 기록한 이 사진은, 전쟁의 폐허 속에서도 삶을 지탱하는 사람들의 강인한 생활력을 응축했다.

하지만 곧 리얼리즘의 한계를 인식한 그는 1960년 '싸롱아루스'를 창립하며, 조형적 탐구를 병행한 '고차원적 리얼리즘'을 지향했다. '구성'에서 드러나는 철골 구조물의 기하학적 선율은, 현실 기록과 추상적 조형성이 결합하는 새로운 미학을 보여준다. 더 나아가 그는 '현대사진연구회'를 조직해 강운구, 주명덕, 황규태, 박영숙 등 한국 현대사진의 주역들을 길러내며, 교육자이자 촉매자로서의 역할을 병행했다.

|

1960년대 국전(國展) 사진부 신설은 한국 사진계의 제도적 전환점이었다. 조현두는 이 기회를 발판 삼아 추상사진의 영역을 개척했다.

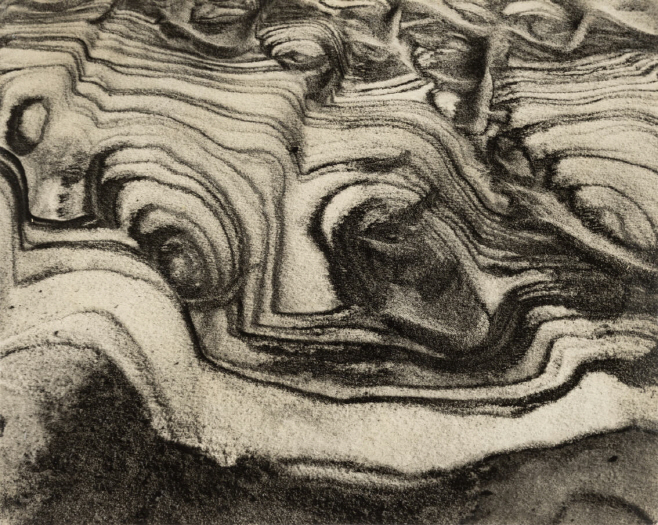

'잔설'은 얼어붙은 강변의 무늬와 패턴을 조형적으로 포착한 작품으로, 제15회 국전에서 특선을 받았다. 단순한 자연 기록을 넘어 화면을 하나의 추상 회화처럼 구성한 이 작품은 "작은 잔설에서 불가의 환상을 탐구했다"는 평가를 받았다. 이후 그는 연속 수상과 함께 추천작가, 심사위원, 초대작가로 활동하며 국전의 한 축을 형성했다.

조현두의 작업은 리얼리즘이 주류 담론이던 시절에도 모더니즘 경향이 꾸준히 병존했음을 입증하는 사례다. 그는 국전 체제 안에서 추상적 형상성을 통해 사진의 예술성을 정립한 인물이었다.

|

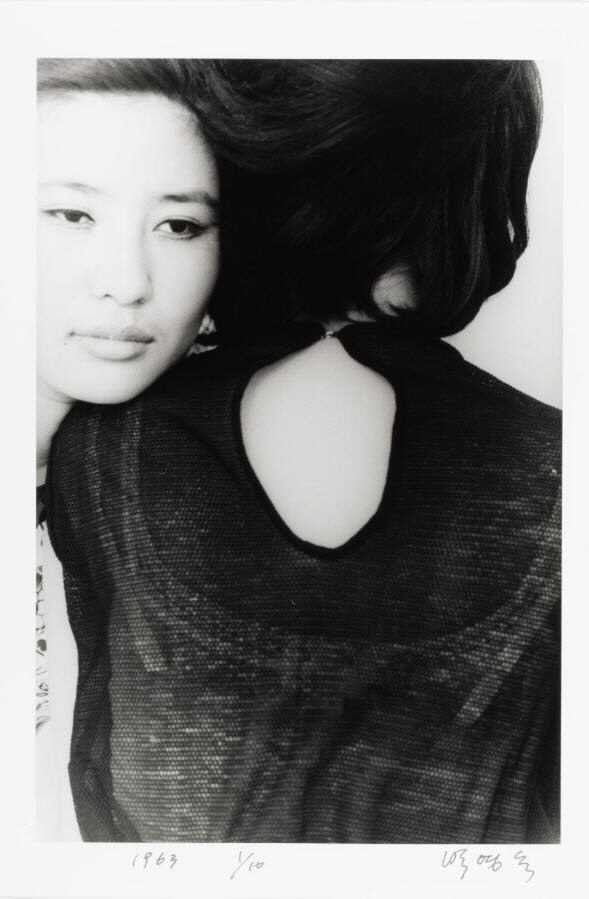

1961년 대학생 사진동아리 '숙미회'를 창립하며 활동을 시작한 박영숙은 한국 여성 사진가의 길을 개척했다. '여상'의 포토에세이 '시와 사진'은 시와 사진을 결합해 대중의 사랑을 받았고, 여성의 감수성과 실험성이 결합된 독창적 작업으로 평가됐다.

그러나 여성 기자로서 제도적 한계와 차별을 겪으며 일찍 사직을 권고받은 경험은, 그에게 여성의 권리와 사회적 문제의식에 대한 고민을 심어주었다. 1966년 한국 여성 사진가 최초의 개인전을 연 그는, 이후 여성성과 사회적 주제를 본격적으로 다루며 한국 사진계에 젠더 담론을 도입했다.

이번 전시는 박영숙의 초기 작업 28점을 중심으로, 여성주의 시각이 형성되기 이전의 감정 풍경과 내면의 시선을 비춘다. 이는 곧 여성의 주체적 시선이 어떻게 예술적 언어로 자리잡아갔는지를 보여주는 중요한 단서다.

|

'광채 光彩: 시작의 순간들'은 다섯 작가의 발자취를 따라가되, 단순히 과거를 재현하지 않는다. 알려지지 않았거나 간과된 지점을 새롭게 비추며, 한국사진사가 오늘날에도 유효한 미학적·사회적 과제임을 환기한다.

한국 사진사의 흐름 속에서 여전히 질문은 남는다. 사진은 무엇을 기록하고, 어떻게 예술이 되는가. '광채'의 순간들은 그 질문을 오늘의 관람객에게 다시 건넨다.

서울시립사진미술관은 이번 전시를 계기로 "사진 매체의 경계를 탐색하고 동시대 이미지 논의를 촉발하는 공공의 연구공간"으로 거듭나겠다는 포부를 밝혔다. 전시 제목처럼, 이번 기획은 한국 사진의 빛나는 시작을 되돌아보면서 동시에 그 빛을 현재로 끌어오는 작업이다.

이번 전시는 2025년 10월 12일까지 서울시립사진미술관에서 열리며, 정해창·임석제·이형록·조현두·박영숙 등 다섯 작가의 작품을 선보인다. 관람 시간은 화요일부터 일요일까지 오전 10시부터 오후 6시까지이며, 매주 월요일은 휴관한다. 관람료는 무료다.