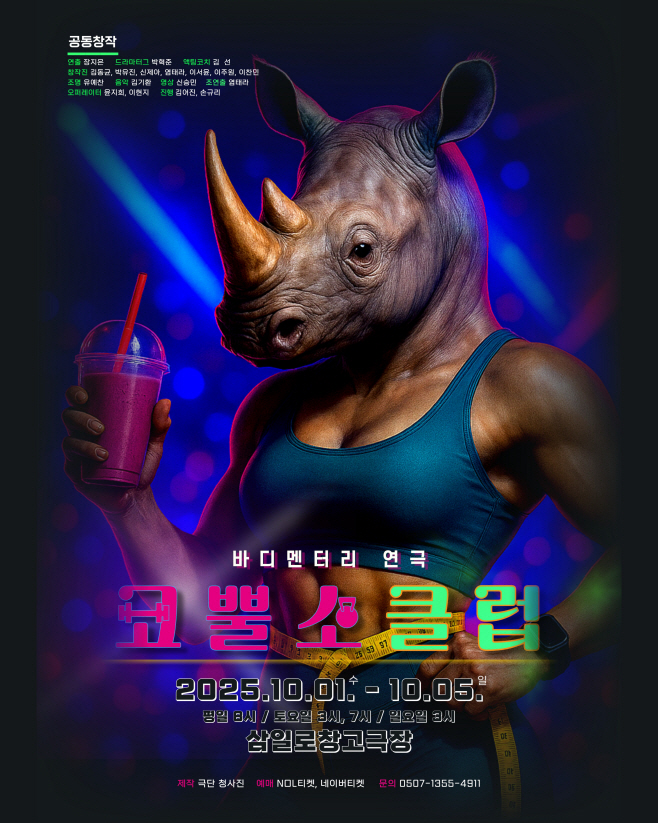

‘이상적인 몸’의 신화를 해부하며 던지는 존재론적 질문

|

배우들의 실제 경험과 기록, 다큐멘터리적 진술이 교차하는 이 무대는 단순한 풍자를 넘어, 신체를 둘러싼 사회적 압력과 그로 인한 내면의 균열을 드러내는 작업이다.

'코뿔소 클럽'은 제목에서 드러나듯 유제프 이오네스코의 희곡 '코뿔소'를 출발점으로 삼는다. 원작이 전체주의에 동화되어 가는 군중의 광기를 풍자했다면, 이번 공연은 몸을 둘러싼 현대적 전체주의를 비춘다. 날씬한 몸, 근육질의 몸, SNS가 미화한 '완벽한 몸'의 이미지에 맞추려는 강박은 오늘날의 개인을 또 다른 '코뿔소'로 몰아넣는다.

작품 속 등장인물들은 '이상적인 몸'을 만들기 위해 한 클럽에 모여 혹독한 훈련과 검증을 거치며 서로를 비교하고 스스로를 단련한다. 그러나 끝내 드러나는 것은 누구도 그 완벽함에 도달할 수 없다는 역설, 그리고 타인의 시선에 사로잡혀 자기 몸을 부정하는 인간의 초상이다.

연극은 다큐멘터리와 퍼포먼스, 패러디와 고백이 교차하는 복합적 형식을 취한다. 배우들은 무대 위에서 자신의 경험을 꺼내놓는다. 다이어트의 기억, 근육에 대한 집착, "예쁘다"라는 단 한 마디를 얻기 위해 감내해야 했던 굴욕과 고통, 존재가 부정당했던 순간들. 이 진술들은 단순한 개인적 고백을 넘어 사회적 언어와 맞물리며 관객의 체험으로 확장된다. 허구와 실제가 뒤섞이는 무대 위에서, 배우들의 이야기는 마치 집단적 기록처럼 변주되고, 그 속에서 관객은 자기 자신의 몸에 얽힌 기억과 상처를 떠올리게 된다. 연출 장지은은 이러한 방식을 통해 몸을 '하나의 전장'으로 재현한다. 그 위에서는 순응과 저항, 동경과 거부, 욕망과 해방이 동시에 벌어진다.

|

출연진 역시 작품의 무게를 함께 짊어진다. 김동균, 박유진, 신제아, 염태라, 이서윤, 이주원, 이찬민 등 배우들은 각자의 경험을 캐릭터화하며 현실과 허구의 경계를 가로지른다. '빠삐용', '살 안 스톤', '얘 이미 아담스' 같은 이름을 단 캐릭터들은 가볍게 보이지만, 사실은 몸에 새겨진 기억과 집착을 은유적으로 드러내는 장치다. 배우들은 자신의 신체를 연극적 도구이자 증언의 매개로 내놓으며, 몸을 향한 사회적 폭력이 어떻게 개인의 내면을 흔드는지 보여준다.

이 연극이 주목하는 지점은 다이어트 풍자에 머물지 않는다. 결국 '코뿔소 클럽'이 던지는 질문은 존재론적이다. "내 몸은 누구의 것인가? 나는 이 몸을 통해 진정 자유로울 수 있는가?"라는 질문은 단순히 외모 규범의 문제를 넘어, 몸과 사회, 개인과 집단, 자유와 규율의 관계를 다시 묻는다. 현대 사회에서 몸은 하나의 상품처럼 규격화되고, 이상화된 이미지가 대중매체를 통해 반복적으로 재생산된다. 그러나 그 과정 속에서 몸은 오히려 더 불안하고 억압된 상태로 내몰린다. 작품은 바로 이 지점에서 관객을 정면으로 마주하게 한다.

극단 청사진의 연혁 역시 이번 공연을 이해하는 중요한 맥락이다. '안티고네', '명동일번가', '코다', '14일' 등 꾸준히 고전의 재해석과 창작을 이어온 이들은 연극의 형식을 실험하면서도 동시대적 질문을 놓치지 않았다. 2020년 '코다'가 보여준 인간 내면의 균열, 2022년 '꿈이 없어도 괜찮아'가 포착한 청년 세대의 불안은 모두 시대의 민낯을 비추려는 시도였다. 이번 '코뿔소 클럽' 역시 그 연장선에서, 몸을 둘러싼 집단적 환상과 압박을 해부하는 방식으로 관객과 만난다.

연출 장지은은 이미 2020년 대한민국연극제 서울대회 신인연기상, 2022년 대한민국치유예술제 연출상 등을 수상하며 자신만의 색깔을 확고히 해왔다. 그는 연출가이자 배우로 활동하며 축적한 경험을 이번 무대에 집약했다. 장지은이 만들어낸 '코뿔소 클럽'의 무대는, 단순히 몸을 소재로 한 연극이 아니라, 몸을 매개로 사회와 권력, 욕망과 저항의 구조를 드러내는 작업이다.

관객이 이 공연에서 경험하게 될 것은 불편함일지도 모른다. 다이어트와 몸의 기준은 누구나 한 번쯤 경험한 문제이자 일상의 일부이기 때문이다. 그러나 바로 그 불편함 속에서 관객은 새로운 질문과 마주한다. 공연은 우리 모두가 각자의 몸에 얽힌 기억과 상처, 욕망과 갈망을 안고 살아가고 있음을 상기시킨다. 그것은 단순히 개인적 체험이 아니라, 동시대 사회의 구조적 문제와도 직결되어 있다. '코뿔소 클럽'은 그 집단적 경험을 무대 위에서 증언하고, 다시 관객에게 돌려주는 작업이다.

'코뿔소 클럽'은 이번 공연을 통해 이상적인 몸의 신화가 여전히 우리 사회를 지배하고 있음을 드러내고, 그 환상 속에서 살아가는 개인들이 던져야 할 질문을 관객 앞에 놓아둔다. 내 몸은 누구의 것인가. 그 질문에 대한 답은 무대 위에서가 아니라, 객석에 앉은 우리 각자의 삶 속에서 찾아야 할 것이다.

|