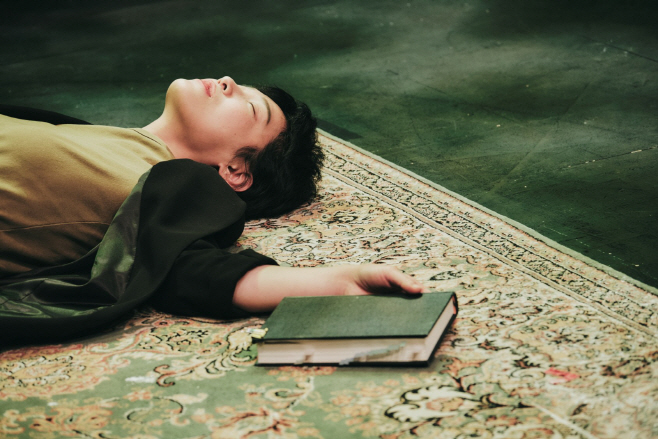

| 04 | 0 | | 연극 '변두리 소녀 마리의 자본론' 두산아트랩 공연 장면 / 사진 창작집단 상상두목 |

|

빵을 굽는 일은 어쩌면 삶을 다시 반죽하는 일일지 모른다. 창작집단 상상두목이 그 질문을 무대 위로 옮긴다. 19일까지 서울 연희예술극장에서 선보이는 연극 '변두리 소녀 마리의 자본론'(작·연출 원인진)은 천연 효모로 반죽하고, 오븐에 구워낸 빵을 관객과 함께 나누는 체험형 공연이다. 그 한 조각의 빵에는 자본주의 사회 속에서 예술이 무엇을 할 수 있는가에 대한 질문이 고요히 녹아 있다.

이번 작품은 창작집단 상상두목이 '2025년 공연예술창작주체'로 선정된 후 선보이는 첫 번째 프로젝트이자, 향후 3년간 이어질 '색다른 이야기 읽기 취미를 가진 사람들에게 - 다른희곡, 다른연극' 시리즈의 서막이다. 상상두목은 이번 프로젝트에서 특히 '인간성 회복'을 향한 예술의 상상력에 초점을 맞춘다. 현실의 모순과 불평등 속에서도 다시 공동체를 꿈꾸는 일, 그 회복의 감각을 무대 위에서 빚어내려는 시도다.

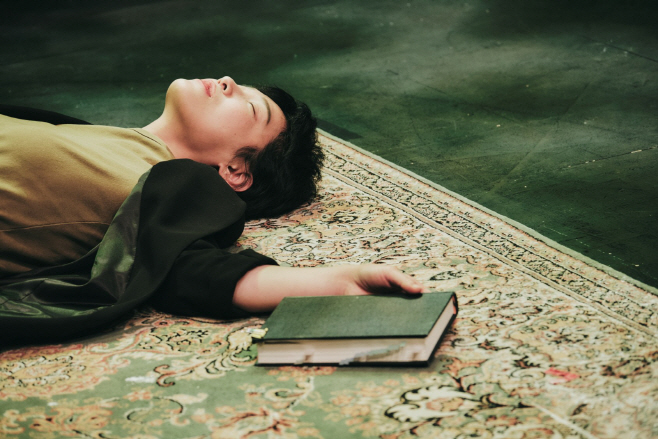

'변두리 소녀 마리의 자본론'은 단순한 연극을 넘어 하나의 공정(工程)에 가깝다. 공연이 시작되면 관객들은 무대 위로 초대돼 직접 밀가루와 천연 효모를 계량해 반죽한다. 손끝의 촉감, 효모의 향, 오븐의 열기가 객석을 감싼다. 그 사이 배우들은 극 속 인물로서, 또 동시대의 인간으로서 '마리'의 흔적을 더듬는다. 공연의 마지막에는 반죽이 오븐에서 완성된다. 갓 구워낸 '마리의 빵'은 관객들과 함께 나눠 먹는다. 그 행위는 단순한 제의가 아니라, 예술이 관객의 일상과 다시 연결되는 순간이다.

연극은 '마리'라는 이름의 극작가가 스스로 생을 마감한 뒤, 그녀의 동생 '마음'이 그 흔적을 찾아가는 이야기로 시작한다. 변두리 마을의 작은 연극 공동체에 남은 사람들은 마리가 남긴 희곡으로 낭독회를 준비하며, 직접 채취한 균으로 빵을 굽는다. 반죽이 부풀어 오르는 시간 동안, 마음이와 배우들은 죽은 마리의 존재를 다시 불러내고, 그녀가 남긴 질문을 되새긴다. 작품은 죽음 이후의 대화를 매개로 예술의 의미를 되묻는다.

| 03 | 0 | | 연극 '변두리 소녀 마리의 자본론' 두산아트랩 공연 장면 / 사진 창작집단 상상두목 |

|

| 05 | 0 | | 연극 '변두리 소녀 마리의 자본론' 두산아트랩 공연 장면 / 사진 창작집단 상상두목 |

|

원인진 작·연출은 "예술이 자본의 질서 속에서도 인간의 존엄을 회복할 수 있는가"라는 근원적 질문을 무대의 행위로 변환한다. 효모의 생명력이 반죽을 부풀게 하듯, 연극은 인간의 기억과 감정을 다시 일으켜 세운다. 관객이 이 과정을 함께 경험함으로써 삶의 냄새와 체온이 예술 속으로 스며든다.

이 작품의 제목 '자본론'은 물론 마르크스의 저작을 직접적으로 다루지 않는다. 대신 '변두리'라는 단어가 상징하듯, 주류의 바깥에서 예술이 발휘할 수 있는 사유의 힘을 탐구한다. 빵을 만드는 일, 서로 나누는 행위는 공동체의 회복을 상징한다. 경쟁과 효율, 이윤이 모든 가치를 대체해버린 시대에, 상상두목은 연극이라는 오래된 언어로 '나눔'의 감각을 복원하려 한다.

'변두리 소녀 마리의 자본론'은 2024년 한국문화예술위원회 '창작의 과정' 리서치와 2025년 두산아트랩 쇼케이스를 거치며 발전했다. 일본 돗토리현 다루마리와 새의극장에서의 현지 조사, 강원 화천 예술텃밭의 트라이아웃 등 단계적 제작 과정을 거치며 작품의 실험성을 다듬었다. 이러한 과정은 예술이 '완성된 결과'가 아니라 '끊임없이 숙성되는 반죽'임을 보여준다.

원인진 연출은 지난해 '제46회 서울연극제 공식선정작'이자 화제를 모았던 '이상한 나라의, 사라'를 통해 섬세한 언어와 구조적 상상력을 입증한 바 있다. 이번 작품에서는 직접 연출을 맡아, 신진 예술가로서의 세계를 한층 확장한다. 그는 에이즈, 조현병 등 사회적 편견을 다룬 전작들처럼 이번에도 '타자'의 자리에서 세계를 바라본다. 변두리에 선 사람들, 보이지 않는 존재들이 예술의 중심으로 초대된다.

| 01 | 0 | | 연극 '변두리 소녀 마리의 자본론' 두산아트랩 공연 장면 / 사진 창작집단 상상두목 |

|

| 02 | 0 | | 연극 '변두리 소녀 마리의 자본론' 화천예술텃밭 공연 장면 / 사진 창작집단 상상두목 |

|

공연의 무대는 소규모로 운영된다. 반죽 체험이 포함되어 있어 회차당 제한된 인원만 입장할 수 있다. 대신 관객들은 단순한 관람자가 아니라 '참여자'로서 작품을 완성한다. 관객이 만든 반죽이 오븐에서 부풀어 오르는 동안, 연극의 서사도 함께 성장한다. 그 과정은 예술이 공동체적 노동임을 새삼 상기시킨다.

출연진 또한 각자의 개성으로 무대를 채운다. '마음' 역의 김현진은 제46회 서울연극제 신인연기상을 수상한 배우로, 이번 작품에서 내면의 섬세한 감정선을 이끌어낸다. 일본 배우 마쓰바라 유키(바아라)는 안내자의 역할로 참여해 언어와 문화의 경계를 넘나드는 무대를 완성한다. 김시원, 유은지, 이서한, 이정진, 임지성, 최은경 등 다양한 세대의 배우들이 함께 호흡하며, '공동체'라는 작품의 주제를 현실로 확장시킨다.

창작집단 상상두목은 2012년 결성 이후 실험적 무대를 이어왔다. '충분히 애도되지 못한 슬픔', '다른 여름', '서울빠뺑자매', '이상한 나라의, 사라' 등으로 한국 연극계에서 독창적 문체를 구축해왔다. 이번 프로젝트는 그들의 새로운 3개년 여정의 출발점이다. 2026년에는 최치언 작, 이성열 연출의 '색다른 이야기 읽기 취미를 가진 사람들에게'가 우수공연 레퍼토리로 예정돼 있고, 2027년에는 '당신이 찾는 것은 차범근이 아니다(가제)'가 신작으로 선보인다. 본 공연은 한국문화예술위원회의 공연예술창작주체 사업의 일환으로, 서울문화재단 서울어텀페스타 협력 프로그램으로 함께 진행된다.

'변두리 소녀 마리의 자본론'은 그 첫 장에서, 예술이 세상을 바꾸는 힘이 아니라 세상과 다시 섞이는 힘일지도 모른다고 묻는다. 빵을 굽는 일, 그 단순한 반복 속에서 인간은 서로를 기억하려 하고, 연극은 다시 사람의 체온에 닿으려 한다. 자본의 논리가 모든 관계를 정의하는 시대, 상상두목은 묻는다. 예술은 여전히 우리를 함께 반죽할 수 있을까.

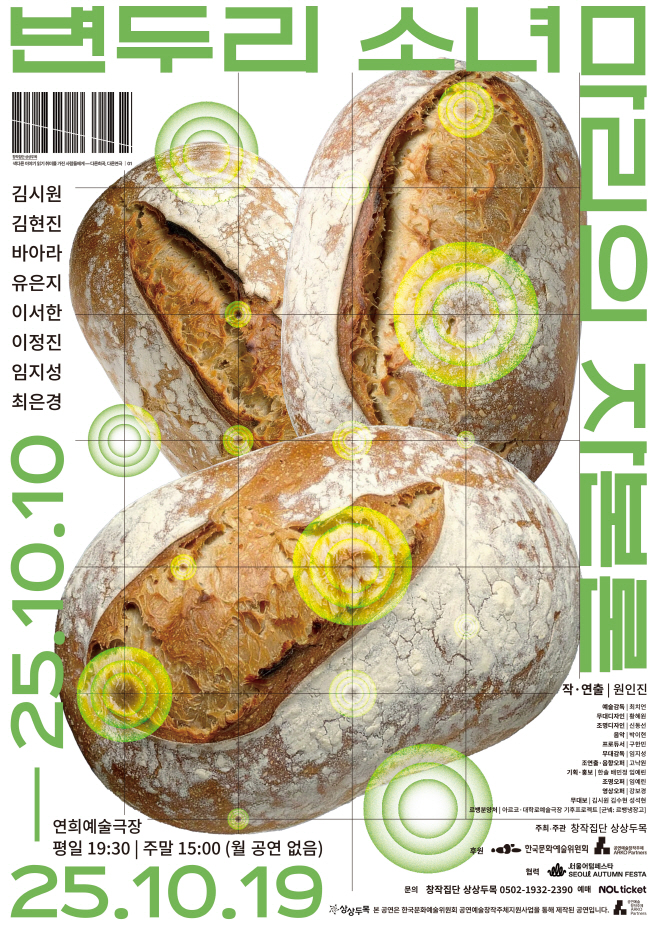

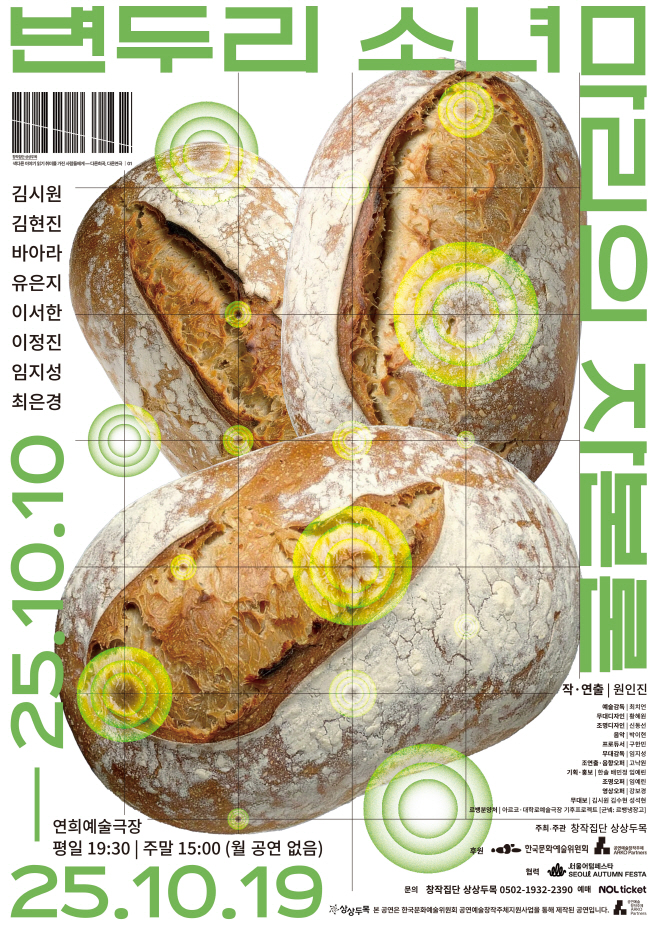

| 포스터 | 0 | |

|