HBM3E 초기 발열 지적에 설계 수정

엔비디아 품질 인증으로 본궤도 올라

메모리 가격 상승에 파운드리도 개선

전문가 "장기적 실적 개선 추세 예상"

|

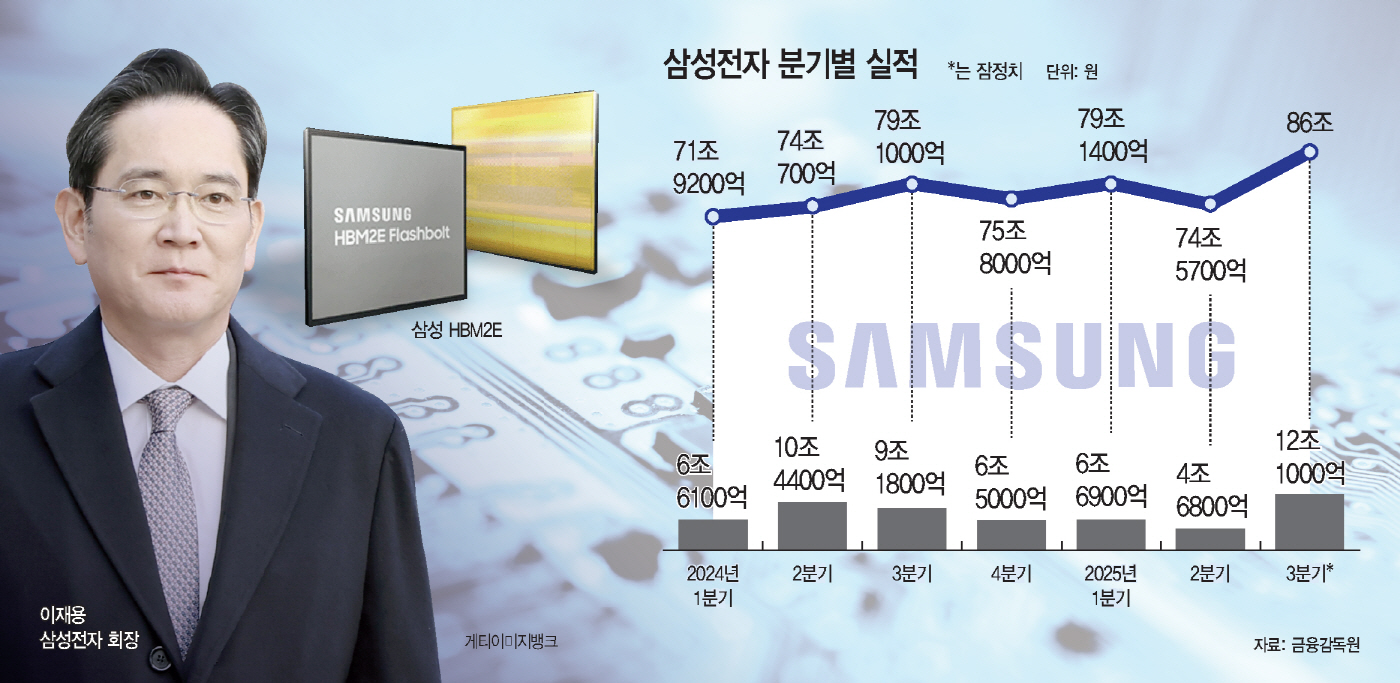

14일 업계에 따르면 부문별 실적이 공개되지는 않았지만 이번 3분기 12조1000억원의 영업이익 절반가량을 반도체(DS) 부문이 차지한 것으로 추정된다. 이는 당초 4조~5조원 수준이던 컨센서스를 크게 웃돈다. 지난해 '삼성 위기론'의 중심이던 반도체가 이번 분기를 기점으로 저점을 통과했다는 평가다. 스마트폰에 의존하던 실적 구조가 반도체 회복으로 균형을 되찾은 모습이다.

삼성의 회복세는 HBM 시장 변화에서 먼저 드러났다. 그동안 발열 문제로 지연됐던 엔비디아 품질 테스트가 진전을 보이면서 삼성의 HBM3E 제품이 본격 궤도에 오른 것이다. 삼성은 지난해 세계 최초로 HBM3E 12단 제품을 개발했으나 초기에는 전력 효율과 발열 문제가 지적됐다. 이후 설계를 전면 수정해 개선 샘플을 제출했고, 올해 3월 온양캠퍼스 후공정 실사에서 긍정적 평가를 받았다. 현재는 엔비디아가 제시한 기준을 웃도는 성능으로 내년 하반기 양산을 목표로 주요 고객사 검증이 진행되고 있다.

이는 곧 시장 점유율 변화로 이어졌다. 카운터포인트리서치에 따르면 삼성전자는 올해 3분기 메모리 반도체 매출 194억 달러(약 27조6700억원)를 기록하며 SK하이닉스 175억 달러(약 24조9600억원)를 제치고 1위 자리를 탈환했다. 전 분기보다 25% 매출이 늘며 상승폭이 SK하이닉스(13%)를 크게 앞질렀다. 범용 D램 비중이 78%에 달하는 삼성은 HBM·서버용 중심 재편의 직격 수혜를 입었다는 분석이다.

이번 반도체 회복은 메모리 가격 상승의 영향을 크게 받았다. 서버용 D램과 낸드 출하가 빠르게 늘면서 범용 D램 가격이 동반 상승했다. 9월 PC용 D램(DDR4 8Gb) 평균 고정거래가격은 6.3달러로 전월 대비 10% 이상 뛰었는데, 이는 2019년 이후 처음이다. 현물시장에서 DDR4 가격은 석 달 새 두 배 가까이 올랐다. 삼성 등 주요 업체들이 HBM과 서버용 D램에 집중하면서 범용 제품 공급이 줄었고, 미·중 갈등에 따른 관세 불확실성으로 선제 수요가 늘어난 것도 한몫했다.

낸드플래시 가격 역시 9개월 연속 상승세를 이어갔다. 9월 평균 거래가격은 전월보다 10% 오른 3.79달러를 기록했다. 트렌드포스는 4분기 D램 가격이 전 분기 대비 3~8%, DDR5 계약가격은 최대 20% 오를 것으로 내다봤다.

비메모리 부문도 개선세가 뚜렷하다. 삼성 파운드리는 올해 3분기 적자가 1조원 미만으로 줄어든 것으로 추정된다. 2분기까지 이어지던 손실이 가동률 회복과 일회성 비용 축소로 완화됐다. 앞서 2분기에 DS부문은 재고자산 평가 충당금을 반영해 대규모 일회성 비용으로 인식했다. 기존에 생산한 메모리의 평가 손실이 예상되자 미리 비용으로 인식했던 것이 이번 반등세에 영향을 미친 것이다. 삼성은 테슬라로부터 22조7000억원 규모의 2나노 공정 반도체를 수주했고 10년 만에 애플 이미지센서 생산 계약도 따냈다. 장기계약 기반의 안정적 수익 구조가 자리 잡고 있다는 평가다.

이와 함께 모바일경험(MX)·네트워크 사업부가 폴더블 신제품 판매 증가에 3조원대 영업이익을 기록하는 등 실적 회복에 힘을 보탰다. 7월 출시된 갤럭시 Z 폴드7·플립7은 국내 사전판매 104만대로 역대 Z시리즈 최고치를 기록했다.

업계는 4분기 DS부문 영업이익이 8조원대에 이를 것으로 보고 있다. HBM4 양산과 파운드리 추가 수주가 이어질 경우 내년 상반기 실적 정상화가 본격화할 것이란 전망이 우세하다.

김동원 KB증권 연구원은 "삼성전자가 2016년 이후 9년 만에 장기 실적 개선 추세 진입이 예상된다"고 말했다. 삼성전자는 최근 오픈AI의 '스타게이트' 프로젝트에 고성능·저전력 메모리를 대규모로 공급하기로 합의했다. 협력 관계인 AMD가 오픈AI와 GPU 공급 계약을 맺은 데 따라 HBM 공급도 늘어날 것으로 기대된다. 엔비디아와는 6세대 HBM4 공급을 위한 인증 작업도 순조롭게 진행 중인 것으로 알려졌다.