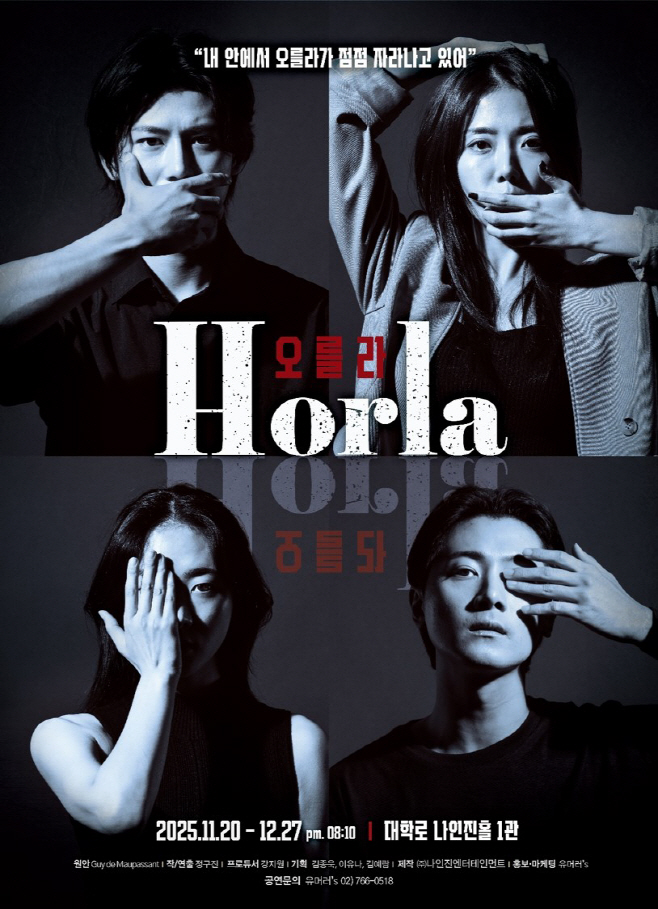

보이지 않는 존재를 둘러싼 불안, 대학로 겨울 무대에 오른 심리 스릴러

모파상과 필리프의 대립이 드러내는 인간 인식의 취약함

|

보이지 않는 존재를 향한 공포가 한 남자의 정신을 잠식해 가는 과정, 그리고 그를 치료하려는 정신과 의사와의 치열한 심리전은 단순한 스릴을 넘어 인간 인식의 가장 깊은 층위로 들어간다.

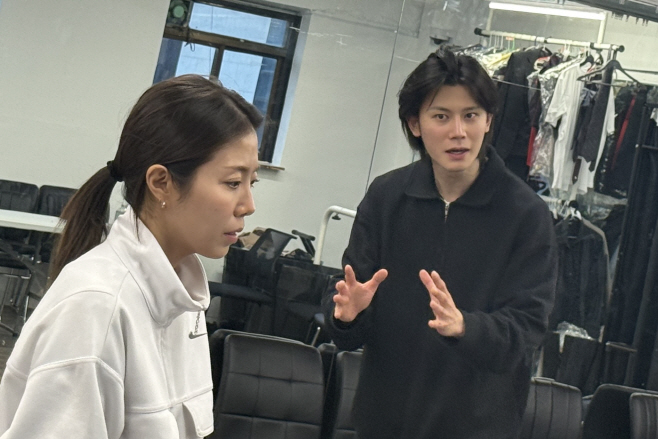

작품의 중심에는 두 인물의 긴장이 있다. 스스로 보이지 않는 '그들'에게 잠식되고 있다고 확신하는 남자 모파상과 전쟁 후유증을 숨기고 살아가는 정신과 의사 필리프는 처음에는 치료자와 환자로 만난다.

그러나 시간이 흐를수록 두 사람의 위치는 흔들리고, 상대를 들여다보려던 시선은 어느새 자기 자신에게 돌아온다. '오를라'는 이 불안의 충돌을 극의 전면에 배치하며, 관객으로 하여금 현실과 환상 사이에 놓인 가느다란 경계선을 체감하게 한다. 보이지 않기 때문에 더 커지는 공포, 설명할 수 없기에 계속 의심하게 되는 진실. 작품은 바로 그 지점에서 인간이 얼마나 쉽게 흔들리는 존재인지 보여준다.

|

심리 스릴러라는 장르의 특성은 극의 전개에도 자연스럽게 스며 있다. 모파상의 반복된 자살 시도와 필리프의 개입, 그리고 이어지는 치료 과정은 단순한 상담이 아니라 두 사람의 내면을 드러내는 장치로 작용한다. 모파상은 실패의 원인을 '보이지 않는 그들' 탓으로 돌리며 필리프의 전문성까지 의심한다. 그는 필리프를 '초짜 냄새가 난다'며 몰아붙이지만, 필리프는 환각과 환청의 원인을 냉정하게 파악하려 한다.

그러나 이 과정에서 흔들리는 것은 모파상만이 아니다. 필리프 역시 전쟁에서 비롯된 트라우마를 깊이 숨겨온 인물이며, 언젠가부터 악몽에 시달려 왔음을 털어놓는다. 모파상의 집요한 질문은 필리프의 내면을 흔들어 놓고, 필리프가 말하는 악몽의 장면인 '가구가 집을 떠나는 기괴한 꿈'은 모파상에게는 환상이 아니라 하나의 징후처럼 읽힌다.

두 사람의 논쟁은 자유의지와 설계된 인간이라는 철학적 주제로 확장된다. 이 과정을 통해 인간이 자신의 삶을 얼마나 통제하고 있다고 믿는지, 그리고 그 믿음이 얼마나 쉽게 무너지는지를 드러내는 순간이 이어진다. 어느 순간 두 인물은 서로를 환자라고 부르며 대립하는데, 그 관계는 단순한 언쟁을 넘어 자기 자신과의 대면처럼 보이기도 한다.

|

모파상의 이야기는 외부의 사건보다 그의 내면에서 일어나는 흔들림에 더 무게를 둔다. 그는 "오늘 반드시 죽어야 한다"고 결심하지만 자살 시도는 매번 실패하고, 그 이유를 '보이지 않는 그들'에서 찾는다. 필리프가 등장하면서 이야기는 치료의 형태를 띠지만, 두 사람의 대화는 점차 서로의 균열을 드러내는 방향으로 깊어진다. 현실과 환상이 뒤섞이는 순간들이 켜켜이 쌓이며, 결국 두 인물은 같은 결론을 향해 다가간다. 보이지 않는 존재는 실제로 있는가, 아니면 인간의 불안이 만들어낸 그림자에 불과한가. 작품은 이 질문을 단정 짓지 않고 남겨두며, 관객에게 진실과 인식의 경계가 얼마나 불확실한지 스스로 바라보게 한다.

작품이 남기는 여운은 단순한 반전의 충격에 그치지 않는다. 인간이 믿는 진실이 얼마나 취약하며, 그 취약성이 어떤 공포로 변모할 수 있는지를 보여주는 과정이 깊다. 공연이 끝난 뒤에도 관객은 "그들은 정말 존재하는가"라는 질문을 쉽게 놓기 어려울 것이다. 그것은 단지 이야기 속에서 벌어진 일이 아니라, 스스로의 내면에 드리운 그림자를 어떻게 마주하고 이해할 것인가로 이어지는 질문이기 때문이다.

연극 '오를라'는 단단한 심리 구조와 차분한 사유를 바탕으로, 대학로 겨울 무대에 한층 다른 긴장감을 더할 작품이다. 보이지 않는 존재를 향한 공포를 매개로 인간의 내면을 탐구하고, 두 인물의 대립 속에서 심리와 철학이 동시에 흔들린다. 현실과 환상의 경계는 언제나 흐릿하지만, 이 무대에서는 그 흐릿함이 더욱 또렷한 흔들림으로 다가온다. 그 흔들림을 따라가다 보면 관객은 어느 순간 자기 자신을 들여다보는 자리와 만나게 될 것이다.

|