자회사 출자 늘며 추가 투자 여력 축소

증권·보험 M&A 등 확장 전략에 부담

수익성 개선·자본 배분 전략 '시험대'

|

지난해 사상 최대 실적을 거둔 5대 금융지주(KB·신한·하나·우리·농협)의 자금 운용 효율성을 둘러싼 셈법이 복잡해지고 있다. 증권사 자본 확충과 보험 포트폴리오 보강 등 비은행 자회사 경쟁력 강화를 위한 자금 투입 과제는 분명하지만, 이중레버리지비율이라는 자본 규제 한도 안에서 움직여야 하는 현실이 부담으로 작용하고 있기 때문이다. 이에 지주별 자본 배분 전략이 본격적인 경쟁력 평가 대상에 오를 것이라는 분석이 나온다.

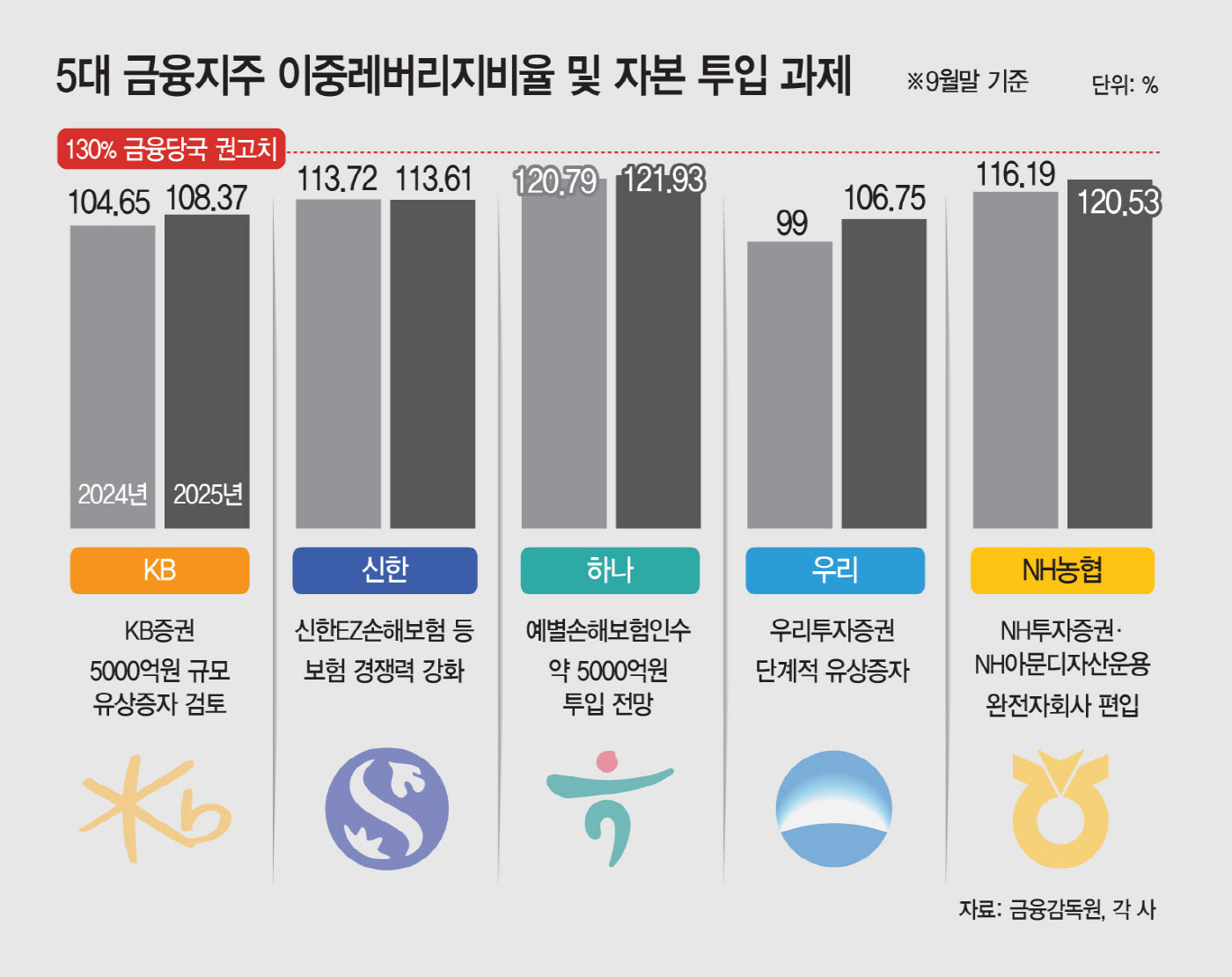

18일 금융권에 따르면 2025년 9월 말 기준 5대 금융지주의 이중레버리지비율은 전년 동기 대비 전반적으로 상승했다. 우리금융은 99%에서 106.75%로 7.75%포인트 올랐고, 농협금융은 116.19%에서 120.53%로 4.34%포인트 상승했다. KB금융은 104.65%에서 108.37%로 3.72%포인트 높아졌고, 하나금융은 120.79%에서 121.93%로 1.14%포인트 상승했다. 신한금융만이 113%대로 비슷한 수준을 유지했다. 자회사 출자 확대가 이어지며 전반적으로 레버리지 관리 부담이 커지는 흐름이다.

이중레버리지비율은 자회사 출자총액을 금융그룹의 자기자본으로 나눈 값으로, 지주 차원의 출자 여력을 가늠하는 핵심 지표다. 금융당국은 차입을 통한 과도한 외형 확장을 막기 위해 130% 미만을 권고하고 있다. 130%를 넘어서면 당국의 경영실태평가에서 불리하게 작용할 수 있어, 규제선에 근접할수록 대형 인수합병 등 빅딜 추진에 부담으로 작용한다.

실제 금융그룹의 자금 수요는 곳곳에서 대기 중이다. 이중레버리지비율이 5대 지주 중 가장 높은 하나금융은 예별손해보험 인수전에 참여하며 보험 포트폴리오 강화를 타진하고 있다. 예별손보 정상화에는 최소 1조2000억원 이상의 자금이 필요한 것으로 알려졌는데, 예금보험공사의 7000억~8000억원 지원을 감안하더라도 인수자가 5000억원 안팎을 추가 투입해야 한다는 계산이 나온다.

금융권에서는 하나금융이 이중레버리지비율 130%를 기준으로 약 2조원 수준의 출자 여력을 보유한 것으로 보고 있는데, 이번 인수에 5000억원 안팎을 투입할 경우 가용 자본은 1조5000억원대로 줄어들게 된다. 추가 자회사 증자나 신규 투자까지 병행할 경우 확장 전략에 부담으로 작용할 수 있다는 분석이 나오는 이유다.

동양생명과 ABL생명 편입으로 이중레버리지비율 상승 폭이 컸던 우리금융은 우리투자증권에 대한 단계적 유상증자 방침을 밝힌 상태다. 우리투자증권은 2025년 순이익 274억원을 기록하며 흑자 전환에 성공했지만, 그룹 내 이익 기여도는 0.9%에 그치고 자기자본도 1조2020억원 수준에 머물러 있다. 종합금융투자사업자 도약을 위해서는 추가 자본 확충이 불가피하다.

비교적 여유가 있다는 평가를 받는 경쟁사들도 고민은 같다. KB금융은 KB증권에 대한 4000억~5000억원 규모 유상증자 가능성이 거론되고 있다. 신한금융 역시 신한EZ손해보험이 지난해 323억원 순손실을 기록하며 적자를 이어가고 있어 보험 포트폴리오 재편이 과제로 떠오른 상황이다. 리딩금융그룹 경쟁을 벌이고 있는 KB금융과 격차가 갈수록 벌어지는 상황에서 보험 등 비은행 수익성 확대가 반드시 필요하기 때문이다.

NH농협금융은 지난해 NH투자증권에 6500억원을 출자하면서 이중레버리지비율이 120%대로 높아졌다. 게다가 현재 NH투자증권(58.93%)과 NH아문디자산운용(70%)의 지분율을 추가로 확대해 완전자회사로 편입시키고, 그룹 내 이익 기여도를 높여야 하는 과제를 안고 있다. 경쟁사와 비교해 수익성 격차가 상당히 벌어져 있기 때문에 중장기적 성장을 위한 자본 배분 전략이 핵심 과제로 떠올랐다.

금융권 관계자는 "각 지주가 사상 최대 실적을 기록한 상황에서 이제는 규제 한도 안에서 자본 효율을 얼마나 끌어올릴 수 있느냐가 경쟁력을 좌우할 것"이라며 "이중레버리지 비율이 규제선에 가까워질수록 개별 자회사에 대한 출자가 그룹 전체에 미치는 영향이 커지는 만큼, 관리 능력과 수익성 개선 속도가 향후 지주별 밸류에이션 차이로 이어질 가능성이 크다"고 전망했다.