관광비자로 단기출장 관행 제동

결국 '고강도 현지화' 전환 압박

"現 출장시스템 전면 재검토해야"

|

일각에서는 그간 관행적으로 진행했던 현지 출장 시스템을 전면 재검토해야 한다는 시각이 나온다. 특히 배터리·자동차처럼 대규모 설비와 전문 인력이 필요한 산업군에서 한국식 '빠른 투입·단기 완공' 방식이 더 이상 통하기 어려울 것이라는 관측이 나온다. 더욱 강도 높은 현지화로 인해 비용 증가 등도 우려 요인으로 꼽힌다.

7일 오전 김기수 LG에너지솔루션 최고 인사책임자<작은 사진>는 미국 조지아주 HL-GA 배터리 회사 건설현장에서 벌어진 대규모 단속 사태를 해결하기 위해 현지로 급히 출국했다.

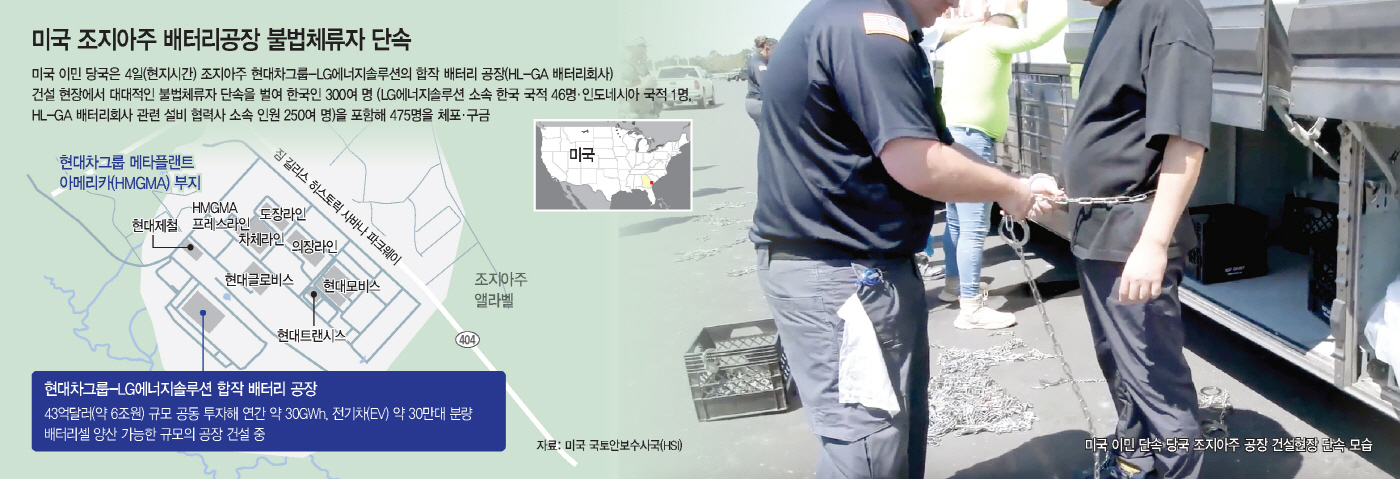

지난 4일(현지시간) 미국 이민세관단속국(ICE)과 국토안보수사국(HSI)은 'HL-GA 배터리회사' 건설 현장을 급습해 LG엔솔 및 협력사 직원 등 300여 명을 체포했다. 이 중 상당수가 한국 국적자로, LG엔솔 소속 직원만 47명에 달한다.

해당 합작 공장은 현대차그룹의 북미 전기차 생산 전략에서 핵심 거점으로 꼽혀왔다. 현대차 앨라배마·조지아 공장과 연계돼 연간 전기차 30만대에 탑재할 수 있는 배터리셀을 공급하는 구조다.

하지만 이번 사태로 내년 초 가동 목표가 차질을 빚을 수 있다는 전망이 현실화되고 있다. LG엔솔 관계자는 "현재로선 직원 석방이 최우선"이라고 밝혔다.

김 CHO는 현지에서 구금된 직원 및 협력사 인력의 석방 지원을 주도하고, 향후 인력 운용 및 비자 관리 체계를 전면 재점검할 것으로 보인다. 업계에서는 LG가 인사·법무 조직을 총동원해 미국 로펌과 공조하는 등 범그룹 차원의 대응이 불가피하다고 본다. 특히 현대차와 달리 LG엔솔 직원 비중이 큰 점은 내부적으로도 뼈아픈 대목이다. 일각에서는 현대차 측이 이미 수차례 미 당국으로부터 경고를 받은 만큼, 인력 파견 관리에 보다 적극적이었을 것이란 추측도 나온다. 이번 사건은 단순한 현장 차질을 넘어 한국 기업들의 오랜 해외 출장·파견 관행을 정면으로 드러냈다. 현지 커뮤니티와 업계 안팎에서는 "사실상 주재원 비자가 막힌 상황에서 관광비자로 단기 출장이 일반화돼 있었다"는 증언이 속속 나오고 있어서다. 특히 제조 설비가 중요한 배터리 공장 건설에 꼭 필요한 협력사·하청업체의 경우 현지 법인이 없어 업무 관련 비자를 발급받기 어렵다는 현실적 제약도 지적된다.

문제는 LG·현대차만의 일이 아니라는 점이다. 현재 북미 생산거점을 확장 중인 배터리·자동차·철강·화학 기업 모두가 이번 사태를 주시하고 있다. 업계 관계자는 "북미 현지 법인 설립, 미국인 고용 확대 등 부담스러운 선택이 불가피해졌다"며 "결국 인건비 상승과 사업비 부담으로 이어질 수밖에 없다"고 말했다.

한국 기업들 사이에서는 불만 섞인 반응도 커지고 있다. 수조원 단위 투자를 진행하는 와중에 미국 정부가 오히려 발목을 잡는 모양새이기 때문이다. 업계 일각에서는 "북미 투자를 유인해 놓고, 정작 현장에서는 이민단속으로 제동을 거는 것은 모순"이라는 볼멘소리도 나온다.

다만 미 정부가 이민 문제를 국가안보와 직결된 사안으로 간주하는 만큼, 이번 사태가 단순한 '해프닝'에 그치기는 어려울 것이라는 관측이 우세하다. 이번 사건은 결국 한국 기업들의 '고강도 현지화'를 압박하는 결과로 이어질 전망이다. 인력 파견·관리부터 비자 발급, 현지 협력사 활용까지 전반적 사업 운영 방식이 재편될 수밖에 없다. 그만큼 북미 시장 진입 비용은 높아지고, 투자 회수 기간도 길어질 가능성이 크다.

업계에서는 이번 사태를 계기로 미국 투자 리스크를 다시 평가해야 한다는 목소리도 나온다. 대규모 투자와 인센티브 제공만 믿고 속도를 내던 전략이 구조적 한계에 부딪혔다는 것이다.

김 CHO는 "지금은 구금된 분들의 '조속한 석방'이 최우선"이라며 "정부에서도 총력으로 대응해 주시고 있는 만큼 신속하고 안전한 복귀를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.