|

국가유산청은 13일 대구 북구청, 화랑문화유산연구원과 함께 진행한 3차 발굴조사 결과를 공개하며, 5세기 신라의 축성술이 정형화되기 이전 단계의 성벽 구조를 확인했다고 밝혔다.

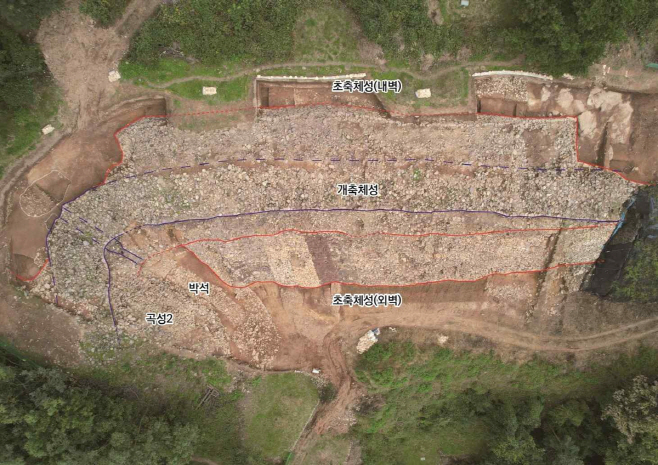

이번 조사는 서문터와 곡성1 서북쪽으로 이어지는 2151㎡ 구간을 중심으로 이뤄졌다. 발굴 결과 성벽은 신라시대와 고려시대 두 차례에 걸쳐 축조됐으며, 특히 신라시대 초축 성벽에서 주목할 만한 특징이 나타났다.

초축 성벽의 외벽 하부는 한쪽 면만 쌓아 올리는 편축식으로, 상부는 양쪽 면을 쌓고 그 사이를 채우는 협축식으로 건설됐다. 특히 하부는 35~40도의 경사각을 유지하며 쌓았는데, 이는 흙으로 성을 쌓던 토성 방식과 유사하다.

화랑문화유산연구원 관계자는 "토성 축조 기법에서 석축 산성 건설 기술로 발전해가는 과도기적 양상을 확인할 수 있다"며 "외벽 상부와 내벽이 비슷한 높이에서 서로 등을 맞댄 형태로 축조된 점은 신라 석축 성벽의 가장 초기 형식"이라고 설명했다.

조사단은 당시 축성 기술자들이 지형적 특성을 고려해 성벽을 설계했다는 증거도 찾아냈다. 서북쪽 성벽 구간의 외벽 평면은 일직선이지만, 내·외벽을 합친 전체 평면은 '凸'자 형태를 이룬다. 내벽 중앙부의 두께는 약 14m로 양쪽 끝 7m의 2배에 달한다.

국가유산청은 "함지산 골짜기에 위치한 성벽의 구조적 안정성을 높이기 위해 중앙부를 두껍게 축조한 것으로 보인다"며 "지형 조건에 맞춰 성벽 강도를 조절한 고도의 건축 기술"이라고 평가했다.

성벽 표면에서는 2.3~2.7m 간격으로 세로 구획선 14개가 선명하게 확인됐다. 이는 여러 집단이 각자 맡은 구간을 분담해 축조했음을 보여주는 흔적이다.

더욱 흥미로운 점은 특정 구간에서 동일한 색상의 자색이암만 사용된 것이 발견됐다는 사실이다. 함지산에서는 자색이암과 응회암이 모두 채석 가능함에도 다른 석재가 섞이지 않았다.

연구원 측은 "하나의 구획 안에서는 한 집단이 돌을 캐고, 옮기고, 쌓는 전 과정을 담당하는 '책임시공' 방식을 적용했다"며 "구간 경계 부분에서는 이웃 집단과 협업한 흔적도 나타난다"고 전했다.

팔거산성은 2023년 사적으로 지정된 테뫼식 산성으로, 신라가 고구려·백제와 치열하게 경쟁하던 5세기 이후 수도 서쪽 최전방 방어 시설로 축조된 것으로 추정된다.

앞선 1, 2차 조사에서는 목조집수지, 건물터, 수구, 서문터 등 다양한 시설과 함께 16점의 목간이 출토돼 학계의 주목을 받았다. 목간에는 간지, 지명, 인명, 물품명, 수량 등이 기록돼 있어 당시 행정 체계를 엿볼 수 있는 귀중한 자료로 평가받고 있다.

국가유산청과 대구 북구청은 이날 오후 2시 발굴 현장에서 설명회를 열고 조사 성과를 일반에 공개한다.

국가유산청은 "추가 조사를 통해 발굴 성과를 더욱 구체화하고, 유적의 진정성 있는 보존과 활용 방안을 마련할 계획"이라고 밝혔다.