동북아 판도가 뒤집혔다… 韓의 ‘전략적 중심성’ 재평가 촉구한 美사령관의 메시지

|

제이비어 브런슨 주한미군 사령관(육군 대장)이 최근 국방부 기자단과의 서면 인터뷰에서 던진 메시지는 단순한 동맹 평가가 아니다. 미국의 인도·태평양 전략의 사고방식 자체가 '한국 중심(Peninsula-as-Pivot)' 으로 재정렬되고 있음을 시사한다.

미·중 패권 경쟁이 본격화하고, 북·중·러의 밀착이 공고해진 '3방안보(three-way security competition)' 시대. 브런슨 사령관은 그 복잡한 전략 환경 속에서 한반도가 갖는 위치·접근성·영향력을 재정의하며 "한국의 지리는 취약성이 아니라 강점"이라고 강조했다.

|

① "한·일·필리핀 삼각 축은 '새 동맹'이 아니다… 지리적 관계를 실용적으로 연결한 네트워크"

브런슨 사령관은 최근 주목받는 한·일·필리핀 삼각 협력을 "기존 동맹을 대체하거나 경쟁하는 구조가 아니다"고 단언했다.

그는 이어서 "한국의 중심부 깊이, 일본의 기술·해양 도달성, 필리핀의 남측 해상축 접근성이 연결되는 '보완적 네트워크'다. 중국을 겨냥한 동맹 신설이 아니라, 이미 존재하는 지리적 구조를 실용적으로 조정하는 시도"라고 강조했다.

이는 워싱턴이 추진하는 '거부전략(denial strategy)'의 집단화 흐름과도 맞닿아 있다.

한국은 반도 최북단에서 북·중·러의 교차점을 향해 영향력을 투사할 수 있는 유일한 민주국가이며, 일본과 필리핀은 각각 동·남중국해의 해양 통제 축을 담당한다.

즉, 3국 모두의 지리적 강점을 '하나의 그림'으로 묶어 중국의 확장 억제에 협력한다는 구조다. 그러나 한계도 있다. 군사동맹이 아니라 '확대된 협력 구도'이기에 위기 시 자동 개입성은 부재하고, 중국의 경제 보복 리스크를 각국이 어떻게 감내하느냐가 과제로 남는다.

② "한반도는 외곽이 아니라 중심이다… 한국의 전략적 지위를 과소평가해선 안 된다"

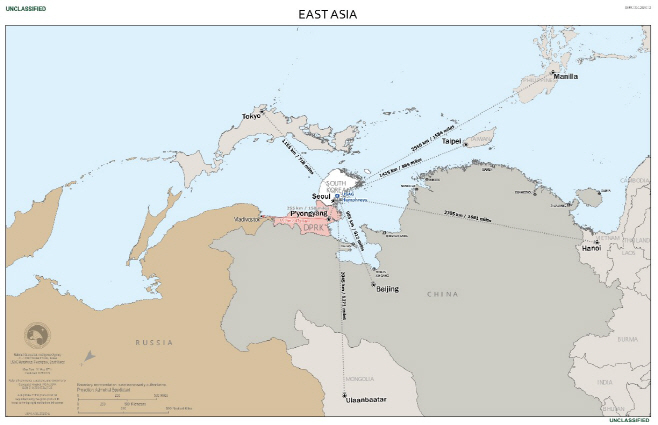

그가 제시한 '동쪽이 위인 지도(East-Up Map)'는 기존 서구식 좌표 개념을 뒤집은 사고모델이다.

브런슨 사령관은 "한반도는 노출된 전진 배치지가 아니라 '접근성·도달성·영향력'을 가진 전략적 중심 위치다. ....한국이 가진 지리적 가치는 취약성이 아니라 결정적 이점이다."라고 인터뷰에서 강조하고 있다.

이 메시지는 한국에 두 가지 의미를 제시한다.

첫째, 한국 주둔 미군과 한국군이 북한뿐 아니라 중국·러시아에 억제 영향력을 행사할 수 있는 내부 위치임을 제도적으로 재확인,

둘째, '방어선 최전방'이라는 기존 인식에서 벗어나, 역내 전력 배치의 핵심 허브라는 자기 위치 재정립

이는 단순한 군사적 묘사가 아니라, 인도·태평양 전구에서 한국이 맡는 역할을 "동북아 안정의 첫 번째 조건"으로 상향시키는 메시지다.

③ "우리는 이미 방어선 내부에 있다… 연습·보급·워게임 사고방식 자체가 달라진다"

그는 "이미 결정적 공간 내부에 있다"는 진단을 통해, 향후 전구 작전개념(OPCON·워게임·보급 및 유사시 대비 구조)에 '사고방식의 대전환'을 요구하며 "부대를 이동시키는 문제보다, 그 위치를 어떻게 사고하느냐가 더 중요하며, 근접성을 활용한 지속지원·연습·전영역 통합 기획이 강화돼야 한다"고 주장한다.

주한미군과 한미연합사는 그동안 북한 중심의 전구 전력으로 규정돼 왔다. 그러나 East-Up 관점에선 한국의 위치가 북러극동중국북한으로 이어지는 전략적 3중 요충지가 된다.

이에 따라 향후 연합 계획은 다음과 같은 △ 연합 보급·유지체계의 완전 동기화, △ 연합·합동·다영역 작전(JADO)의 예행훈련 강화, △ 워게임 설계에서 '북핵 대응' 외에 '중·러 요인'까지 고려하는 구조로 확장, △ 주한미군의 항구적 전략기지화 논의가 심화될 가능성등 4가지 방향으로 진화할 전망이라고 브런슨 사령관은 강조했다..

④ "한국은 北·中·러에 동시에 비용 부과할 수 있는 유일한 위치 … 3방 억제 구조의 실체"

브런슨 사령관은 한국의 지리적 가치를 '3방 억제 구조(three-way deterrence structure)'로 규정했다.

그는 "한국은 북한·중국·러시아로 이어지는 세 경쟁축을 동시에 관리할 수 있는 독특한 위치........여기서 강화되는 억제력은 자연스럽게 전 지역 안정으로 이어지며, 특히 이곳에서 강화되는 억제는 한국만의 안전이 아니라 인도·태평양 전체의 안정으로 확장된다"고 재차 강조했다.

한국군의 장거리 정밀타격 자산 확충, 한미일 정보·조기경보 연계, 필리핀과의 해상전장 공유가 하나의 구조로 작동할 수 있음을 시사한 셈이다.

⑤ '전작권 전환' 이후에도 한미동맹 구조는 흔들리지 않는다… "지휘는 한국 중심, 억제는 동맹 중심"

전작권 전환(OPCON transition)이 진행될 경우, 한미연합사의 책임 중심이 한국군으로 이동한다. 많은 국내 전문가들이 제기한 "동맹 약화 우려"에 대해 브런슨 사령관은 다음과 같이 선을 그었다.

그는 "지휘관계는 변화할 수 있지만 연합방위의 토대는 변하지 않는다....한반도 피벗(중심축) 개념은 한국군이 더 강한 주도권을 갖는다는 의미이며, 그만큼 동맹의 통합은 더 깊어진다"고 강조했다.

전작권 전환 이후 예상되는 변화는 다음과 같다. △ 양국 지휘 체계의 세부 역할 정교화, △연합 기획 절차 통합 심화, △ 다영역 전장(우주·사이버·전자전)에서의 '한국군 중심성' 강화, △ 위기시 미군의 개입 구조는 기존보다 더 명확해질 가능성등 즉, 지휘는 한국 중심으로 이동하지만, 억제력은 오히려 강화된 연합 중심으로 작동한다는 의미다.

⑥ "가장 우려되는 위협은 예측 불가능성… 유연성이야말로 억제력의 통화(currency)"

최근 SCM에서 헤그세스 미국 국방장관은 "유연성(flexibility)"을 강조했다. 이에 대해 브런슨 사령관은 보다 구조적인 설명을 덧붙였다.

"유연성은 준비태세의 핵심 자산이다. 변화하는 환경에서 억제력을 살아 있게 만드는 요소다.....북한의 미사일 고도화뿐 아니라 국가·비국가 행위자 모두가 인도·태평양을 불안정하게 할 수 있다"고 강조했다.

그리고 다시 'East-Up Map'이 등장한다. 그는 "East-Up 관점은 이 모든 연결성을 시각화하고, 한국의 근접성을 위험이 아닌 기회로 재해석하게 해준다."고 언급하고, 워싱턴 및 역내 군 지도자들의 반응도 소개했다. 그는 "워싱턴, 서울, 역내 파트너 모두에서 진지한 관심을 받고 있다.....한국의 전략적 중심성을 재평가해야 한다는 메시지로 받아들이고 있다."고 강조했다.

'한국의 전략적 가치'를 재정의한 美사령관… 동북아 안보지형이 다시 그려지고 있다. 브런슨 사령관의 인터뷰는 단순한 '개념 소개'가 아니다. 이것은 미국 군 지도부가 실제로 전구 전략과 작전계획을 재설계하는 과정에서 한국의 지위를 다시 규정하고 있다는 신호다.

핵심은 단 하나다.

▶ 한국은 전진배치된 약한 고리가 아니라, 동북아 억제의 중심축이자 인도·태평양 안정의 출발점이라는 것.

한미동맹의 미래는 이제 '수동적 방어'에서 벗어나 한국을 축으로 한 다영역 연합 억제 구조로 진화하고 있다.

미국이 새롭게 그린 지도(East-Up Map)에서 한반도는 단순한 영토가 아니라 전략적 사고방식의 중심 좌표로 자리 잡았다.

전작권 전환, 한미일 협력, 필리핀 연계, 대중·대러 억제 등 모든 전략적 논의의 출발점이 '한국의 중심성'으로 모이고 있는 것이다.

한국이 이 변화를 어떻게 활용하느냐가 동북아 미래 안보지형을 결정할 것이다.