|

복장은 불상을 만들 때 그 안에 각종 보화나 사리, 경전을 넣은 것을 말한다. 복장 유물들은 불교 미술사와 서지학, 복식사 등을 연구하는 중요한 자료다.

연구소에 따르면 2022년 11월 대둔사 불상 내부를 조사한 결과, '득익사당주미타대성복장발원문'(得益社堂主彌陀大聖腹藏發願文)을 포함해 총46건(763점)의 복장물이 나왔다.

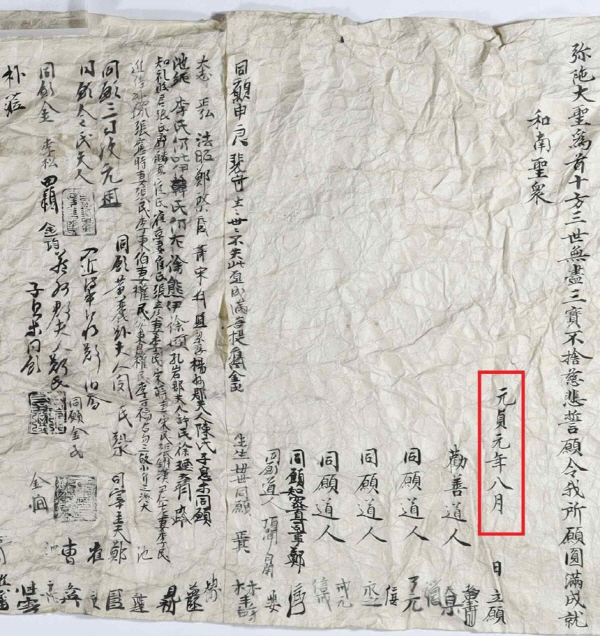

조사 결과, 발원문은 총 100행 2천409자에 달하며 100여 명의 발원자와 동참자 이름이 적혀 있었다. 또 당시 연도를 알 수 있는 '원정원년'(元貞元年)이라는 기록이 남아 있었다.

원정은 중국 원나라 성종(재위 1294∼1307)이 사용한 연호 가운데 하나다. 이 연호는 1295년부터 1297년까지 썼으며 원년은 1295년을 뜻한다.

복장물을 연구·조사한 임영애 동국대 문화유산학과·대학원 미술사학과 교수는 "삼국, 통일신라, 고려를 통틀어 불상에서 조성 발원문이 발견된 최초의 사례"라고 강조했다.

임 교수는 "복장 조사를 통해 1295년이라는 조성 시기가 정확히 밝혀짐에 따라 제작 시기를 알 수 있는 가장 이른 건칠불"이라고 의미를 덧붙였다.

건칠(乾漆)은 칠공예 제작 기법의 하나다. 흙으로 빚은 소조상을 만든 뒤 그 위에 여러 겹의 천을 바르고 옻칠한 다음 소조상을 제거한 기법으로, 현재 국내외를 통틀어 확인된 건칠불 사례는 20여 점으로 희소하다.

임 교수는 "그동안 대둔사 불상은 정확한 제작 시기를 알 수 없어 연구자에 따라 고려 말, 조선 초, 고려 말∼조선 초 등 의견이 달랐다"며 조성 발원문의 의미가 크다고 봤다.

복장 유물은 불상의 '역사'를 파악하는 데도 도움이 될 전망이다.

불상 안에는 1690년 중수(重修·낡고 헌것을 손질하며 고친다는 의미) 기록이 남아 있었으며, 조사를 거쳐 좌대(座臺·기물을 받쳐서 얹어 놓는 대)를 새로 조성한 사실도 확인했다.

불상의 머리 부분에서 나온 동곳은 특히 주목할 만하다. 동곳은 상투가 풀리지 않도록 꽂는 물건으로 알려져 있는데, 불상에서 발견되는 것은 이례적이다

은으로 만든 동곳은 한지에 싸인 상태로 발견됐다. 닥섬유로 만든 한지에는 붉은 글씨로 '오씨녀모오지'(吳氏女毛吾只)라고 적혀 있었다고 연구소는 전했다.

임 교수는 엑스레이(X-ray) 촬영, 발견 당시 상황, 제작 기법 등을 바탕으로 "(불상을) 처음 제작 당시에 머릿속에 넣은 것으로 추정"된다고 설명했다. 그는 "이번 조사를 통해 1690년 유명한 조각승 단응이 중수했다는 사실도 밝혀져 건칠불 연구, 나아가 한국 불교 조각사 연구에서 의미가 크다"고 덧붙였다.

임 교수는 조사·연구 성과를 27일 서울 종로구 국립고궁박물관 별관에서 열리는 보고회에서 발표한다.

보고회에서는 불상 조성 과정을 짚고, 복장에서 함께 발견된 만다라· 다라니·동곳 등의 의미를 설명한다.

|