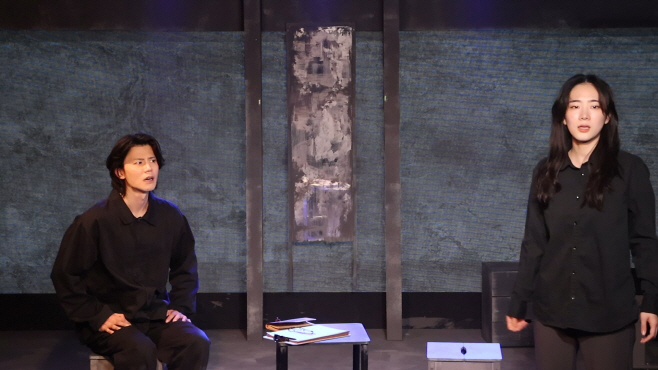

두 사람의 대립 속에 드러나는 인간의 취약함

현실과 환상 사이, 흔들리는 내면의 경계

|

작품은 한 남자의 무너지는 정신을 바라보는 것에서 시작한다. 모파상은 어느 날 문득 자신이 보이지 않는 존재에게 잠식당하고 있다고 믿는다. 이유를 설명할 수 없지만, 누군가가 자신을 조종하고 있으며 자신이 죽음에 가까워지고 있다고 확신한다.

그 절박함은 반복되는 자살 시도로 이어지지만, 번번이 실패한다. 그는 실패 역시 보이지 않는 그 존재 때문이라고 말한다. 이때 관객은 질문하게 된다. 무엇이 이 남자를 서서히 갉아먹고 있는가. 그것이 정말 외부의 침입인가. 아니면 인간 자신이 만들어내는 가장 사적인 공포인가.

필리프가 등장하면서 무대는 치료의 형식을 띤다. 정신과 의사인 그는 환자를 설득하려 하지만 모파상의 언어는 계속해서 현실을 비틀고 새로운 균열을 만든다. 치료자였던 필리프는 어느새 자신의 내면까지 끌려 들어가고, 관객은 두 사람의 관계 위에 놓인 힘의 균형이 점점 기울고 있다는 사실을 감지하게 된다. 진실을 밝히려는 필리프의 시선이 한 걸음 더 나아갈 때마다, 오히려 현실과 환상의 경계는 흐려지고 질문은 늘어난다. 무엇이 진짜인가. 누가 환자인가. 지금 무대 위에서 무너지고 있는 것은 누구의 정신인가.

연극 '오를라'가 추구하는 공포는 소리나 시각적 자극보다 인물의 심리 변화에 더 집중한 방식으로 구축된다. 인간이 믿어온 세계가 갑자기 낯설어진 순간. 눈에 보이지 않기에 더 크게 부풀어 오르는 불안. 설명할 수 없는 현상에 붙여진 억지 해석이 다시 공포를 만들어내는 과정. 작품은 이 모든 과정을 차분하게 쌓으며 관객에게 심리적 압박을 가한다. 그래서 이 작품을 보고 나면 단순히 무섭다는 감정보다는 낮고 긴 질문 하나가 마음속에 남는다. 내가 보는 세상은 정말 내가 믿는 그대로일까.

|

|

등장인물 두 명이 만들어내는 미세한 균열과 침묵의 시간 속에 긴장감이 깃든다. 무대 장치 역시 절제돼 있다. 관객은 시각적인 자극보다, 한 문장의 떨림과 한 호흡의 멈칫을 따라가며 인물의 감정선이 끌고 가는 불안을 따라가게 된다. 정구진은 "가장 무서운 것은 보이지 않는 것"이라고 말한다. 그래서 이 무대에서 가장 크게 증폭되는 것은 침묵이다. 그 침묵 속에서 관객은 자신의 심장 소리를 듣게 된다.

이 작품에서 가장 먼저 눈에 들어오는 것은 두 인물이 만들어내는 호흡의 밀도다. 말의 온도와 시선의 속도가 순간마다 달라지며 공포가 어디에서 시작되는지 관객에게 스스로 감지하게 한다. 침묵이 길어질 때는 숨 한 번 들이쉬는 소리까지 과하게 또렷해지고, 대사가 격해질 때는 무대가 좁아진 듯한 압박이 느껴진다. 한 사람이 흔들릴 때마다 다른 한 사람의 표정이 미세하게 일그러지는데, 그 균열이 결국 객석까지 번져온다. 두 사람이 끝까지 밀어붙이는 대립의 강도는 무대 위에 보이지 않는 존재의 그림자를 더욱 짙게 하고, 관객은 그 긴장을 따라가는 것만으로도 마음이 서서히 잠식되는 경험을 하게 된다.

극의 중심에는 자유의지와 운명, 인간이 스스로를 얼마나 믿을 수 있는가라는 철학적 질문이 놓여 있다. 모파상은 스스로 판단하고 행동하고 있다고 믿지만, 동시에 누군가에게 조종당하고 있다고 말한다.

필리프는 이를 치료하려 하지만, 그 자신도 전쟁에서 비롯된 악몽을 밀어내고 살아온 인물이다. 두 사람이 자신의 상처를 마주하는 순간, 객석에서는 미세한 숨소리 하나까지 긴장으로 묶인다.

관객은 자신 역시 어딘가 어둠을 품고 있음을 깨닫게 된다. 바로 그 지점에서 작품은 진짜 공포를 완성한다. 무대 위의 괴물이 아니라, 무대 아래의 자신을 발견하게 만드는 것이다.

이 작품이 남기는 여운은 한 문장으로 정리되지 않는다. 무대가 끝났는데도 의문은 계속 자란다. 정말 보이지 않는 존재는 없다고 말할 수 있을까. 내가 믿는 생각과 감정, 그것이 진짜 내 것이 맞는가. 누군가가 조용히 내 심리를 흔들고 있다면, 나는 그것을 알아차릴 수 있을까.

작품은 이러한 질문을 답 없이 남겨둔다. 그리고 바로 그 점이 가장 섬뜩하다. 질문이 정리되지 않은 채 머물고 있다는 것. 고개를 돌릴 때마다 낯선 시선 하나가 따라붙는 듯한 잔상. 관객은 그 찝찝한 감각을 그대로 품은 채 극장을 나서게 된다.

겨울로 향하는 대학로 무대에서 '오를라'는 또 하나의 깊이를 만든다. 공포를 위해 존재하는 무대가 아니라, 인간을 들여다보기 위해 공포를 끌어온 작품이다. 현실과 환상이 만나는 흐릿한 경계에 관객을 세우고, 그 경계 위에서 한 걸음 더 움직이면 어떤 일이 일어나는지 아주 천천히 보여준다. 이 정교한 불안을 따라가다 보면 어느 순간 관객은 자신의 마음에 숨어 있던 이름 없는 그림자와 마주하게 된다. 그 그림자가 정말 없다고 말할 수 있을까. 이 작품은 그 질문을 관객의 손에 쥐여준 채 조용히 어둠 속으로 사라진다. 연극 '오를라'는 27일까지 대학로 나인진홀 1관에서 공연된다.